解像度を上げよ

カウンセラーの友人いわく

「誰しもに効果があるのに、誰もやりたがらないもの。それが瞑想」

講座やセミナー、カウンセリングの場で、友人は皆に様々な瞑想の方法を勧めます。

するとほとんどの人が、落ち着いた、気分が良くなった、家でもやってみる、と言ってくれるそうです。

ところが、少し間が空いて再会し、瞑想について尋ねてみると、答えは聞くまでもなし。

100人の人がいたとして、おそらく1人も続けていない。それは、顔を見ればわかるくらい、明白だと言います。

ありがちなだけでなく、耳が痛いとも思うのは、私も全く同じだからです。

ヨガのインストラクター資格のための勉強をしていた頃、私が最も好きだったのは瞑想のクラスでした。

哲学の先生が先導してくれる伝統的な瞑想法に従い、マントラを唱えたり呼吸を数えながら、至福の時間を過ごしていたのを覚えています。

けれど、今ひとりでそれを続けているかと問われると、私も、顔に出てるよ、と言われてしまいそうです。

思い立った時、ごく短いマントラを唱えたり簡単な呼吸法は試みるものの、あれからもしっかりジャパ瞑想を続けています、とはとても先生に言えません。

それでも、瞑想が心身に良いことはわかっています。それは私だけでなく、他の人たちだって同じでしょう。

だからこそ、書店の棚を瞑想やメディテーションの書籍が埋め尽くし、SNSでは際限なく指南動画が見つかります。

その現状は裏を返せば、それだけ瞑想は難しく続けがたいものである、という証拠なのかもしれません。

けれど最近になり、実はそうでもないのかも、というヒントを得たのは、心理療法家ミルトン・エリクソン提唱の、ある方法を知ったためです。

エリクソンのとなえるその瞑想方法は〈ある対象に対して五感すべてを動員する〉こと。

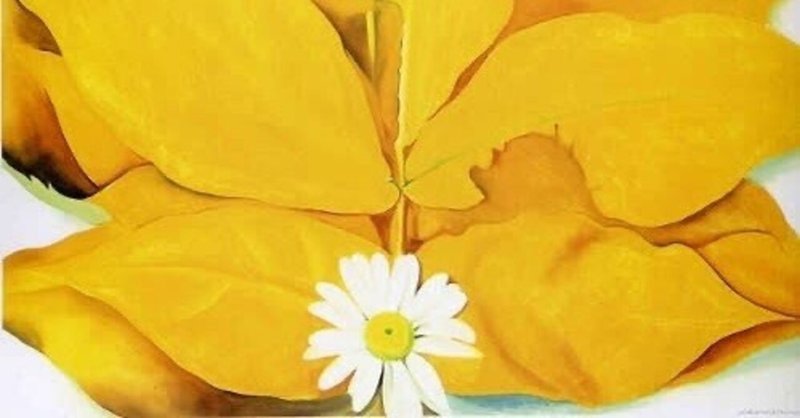

たとえば一輪の花を前にしたなら、ただその花を見る。好き嫌いや美醜の評価をするのではなく、ひたすらに花びらの一枚一枚、茎や萼の全体と細部を見つめます。

次に音を聞く。葉の震える音、花全体が風に傾いで立てる音を、耳か心で聞いてみる。

そして花びらの手触りを想像し、香りを嗅ぐか、想像のなかでそれを味わう。

こうして目の前の花に集中しながら自分の内を探ってみると、そこにはその花とのつながりが生まれている。

それは深い瞑想状態そのものだといいます。

注意を向け、そこにいること。

気づいていること。

自分の内と外で起こっていることに注目し、先入観を捨てて世界を見ること。

それは意外にも、私が思う理想の教養のあり方にも通じています。

教養の定義は限りなくあるでしょうが、私の解釈では〈ものごとの解像度〉と深く関係します。

“解像度”を辞書で引くと【どのくらい細部まで表示されているかを示す度合いのこと。解像度が上がるほど、細部まで密に描写され、より鮮やかで美しくなる】とあります。

これをわかりやすくたとえると、あるカフェで3人の人と待ち合わせたとします。

駅からカフェまでは一本道で、やって来た全員に「ここに来るまでに何を見ましたか?」と尋ねてみます。

一番目の人の答えは

「別に何も。ただ道を歩いて来ました」

二番目の人。

「一本道を歩いて来たけど、そういえば街路樹が植ってたかな」

三番目の人。

「道沿いに百日紅の木が並んでいました。白い蕾が膨らんでたから、もうすぐ綺麗な白い花が咲くでしょうね」

三人が歩いたのは同じ道です。

けれども、見るもの、感じるものがこれほど違うと、もはや異なる世界に生きているも同様です。

私が思う教養の理想のあり方は三番目の人で、いかにものごとに対する解像度を上げるかで、世界やそこでの経験すらまるで変わってしまうと思うのです。

瞑想的なあり方が、これと相通ずるものだと知った時は嬉しくなりました。

“目覚めて見届けている状態”が瞑想であるならば、瞑想的なあり方とは“解像度を上げること”と同じです。

瞑想的に生きている時、人はすべてをありのままに見、しっかりと目覚めていますが、そうでない時は半分眠っているような状態です。

眠気に襲われながら、ものごとをうまく処理できるはずがありません。それでは多くをやり損ない、間違うでしょう。

そう考えれば、瞑想状態にある時のみ、私たちは自分にとっての最善を選べるのかもしれません。

ひとつところに座ってじっと集中したり、特定の言葉を唱えながら呼吸を意識するのが難しくても、これならばできそうな気がします。

「瞑想は生と離れて別にあるものではなく、それはまさに生の精髄であり、日々の生活の真髄である」

賢人クリシュナムルティが生涯を通じて伝え続けたように、注意を向け、気づいていること。

それだけで、世界は豊かに色づき、もっと美しい場所になる。

私はそう信じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?