寒い家の私たち

『太陽は心地よく、雨は爽やか、風は私たちを元気づけ、雪は愉快な気分にさせてくれる。

実は悪天候などは無く、いくつかの良い天気があるだけだ。』

作家で銀行家でもあるジョン・ラボックの、まるで枕草子を彷彿とさせるような言葉です。

自然に対する公正な捉えかたは美しく、深くうなずきたくもなりますが、ここ数日に関してならば、不満を唱えることも許されるかもしれません。

寒すぎる、そして、雪が降りすぎる!

私の住む土地はまだちらほらといった具合ながら、画面越しにも背筋が寒くなるような大雪の映像には、どうか早くこの寒波が行き過ぎるようにと願う他ありません。

たとえ雪による悩みがなくとも、厳しい寒さに晒されているのは、どの地方の方もきっと同じなはずです。

私の家でも、あちこちを閉め切っているにも関わらず、どこからか入り込んだ冷気が足元から忍び寄ってきます。

北欧出身の女性と結婚した知人の話では、奥さまは日本の冬がとことん苦手だそうです。

あちらの方がよほど気候は厳しいものの、建物の中に入るとそれを感じないほど、基本的な防寒対策がなされています。ところが日本の家は寒すぎて、じっとしていると凍えてしまう、と奥さまは参っているのだとか。

その大きな原因のひとつは窓であり、北欧も日本と同様、外気や日の光を好むため窓の数は多いものの、なんとガラスは三重で、断熱性の高いサッシは厚さ10センチ近いといいます。

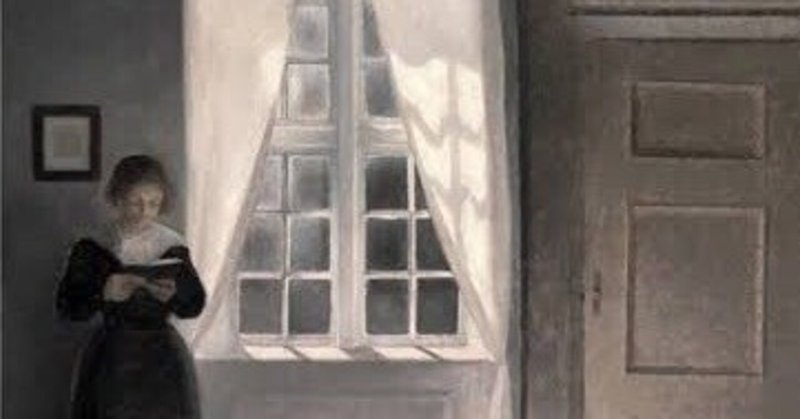

デンマークの画家ヴィルヘルム・ハマスホイの絵に描かれた女性たちが、屋外を見つめ窓辺にたたずむ理由もわかります。

日本の、寄ると冷たい窓辺ではそうはいかず、すぐにくしゃみを連発するだけで情緒も何もなさそうです。

年明けに〈WHOが冬場の室温を18℃以上に保つようにと強く勧告した〉という報道もあったように、日本では約9割、すなわちほぼ全住戸の室温が国際基準の18℃を下回っています。

世界的に見て、私たちはとても寒い環境で暮らしているのです。

毎年、冬の寒さを経験するのに、生活上で最も重要な住居における、先ほどの窓まわりの防寒のような根本的な対策を、日本人はほとんど取ってきませんでした。

それが古い時代から受け継がれた態度であるのは、明治期に日本を訪れた外国人の見聞録を覗いてみても明らかです。

日本を旅したさまざまな国籍と立場の人が、一様に冬の間の住居の寒さと、その対策の貧弱さについて触れています。

たとえば東北の豪雪地帯にまで立ち入った英国人女性イザベラ・バードは、土地の人々が極寒と貧困に耐え、死者が出てもなおそこから去ろうとしないことを、驚きをもって記しています。

日本人がなぜ冬の寒さを耐え忍ぶのか。それは自然と戦い征服するのでなく、寄り添い、受け入れる自然観が影響しているのかもしれません。

川に大水が出るなら橋は流そう、また掛け替えるだけ、とする日本人の、自然と共生する上での強靭さと諦観を併せ持つ精神が、そこにも反映されているように思えてなりません。

とはいえ、そろそろ耐え忍ぶばかりでなく、もっと快適に、無理なく暮らせるようになればとも思います。

骨身に沁みる寒さが心身の健康を削ることは実証済みですし、忍耐強さという美徳は、もっと別の局面に取っておくのが良い気がします。

『雪は天から送られた手紙である』

世界で初めて雪の結晶を作り出した、科学者の中谷宇吉郎が残した美しい言葉です。

私たちも暖かな部屋の窓から、こんな穏やかな心持ちで雪を眺められることを願います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?