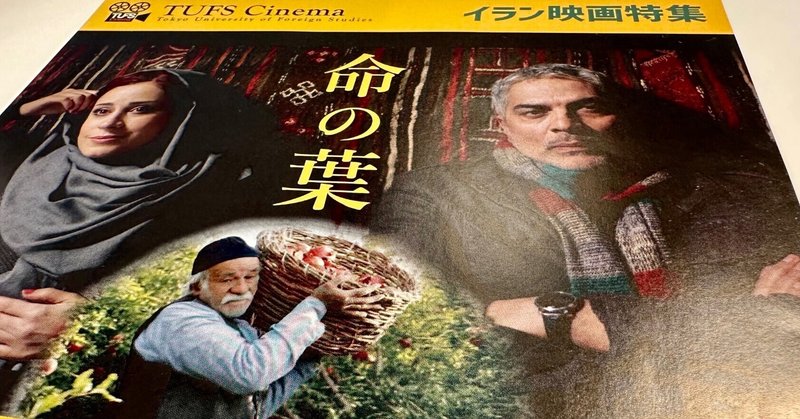

ドキュメンタリーの手法を問うメタフィクション…イラン映画「命の葉」

イラン映画には、メタ映画、つまり「映画についての映画」といった作品が結構ある。アッバス・キアロスタミ監督の「クローズアップ」や、モフセン・マルバルバフ監督の「パンと植木鉢」あたりが例としてすぐに思い浮かぶ。この「命の葉」も、イランのサフラン栽培などの農業を記録するドキュメンタリー映画の撮影の過程が作品の中で描かれている。9月3日、東京・府中の東京外国語大学で行われた映画上映会で見る機会があった。それにしても、イラン映画には凝ったつくりのものが多く、鑑賞するのにも気が抜けない。

とはいえこの作品、民俗ドキュメンタリー的が色彩も濃い。上映後のトークで東京外国語大学非常勤講師の森島聡さんも言っていたように、「乾燥した大地が広がるイラン北東部ホラサーン地方の風景、サフラン栽培における給水や夜中の収穫シーン、そして伝統的なサフランのめしべの分別作業の再現シーンが作品の見どころ」でもある。イランの乾燥地域で連綿と続けられてきた「カナート」という地下水路を使った灌漑農業の仕組みをビジュアル解説するかのようなシーンなどは圧巻だった。教育の教材にもなりそうだ。そうした観点でも、関心のある方にはぜひ鑑賞をおすすめしたい。

「メタ映画」の話に戻る。端的にいうと、この作品では、「映画がどこまで事実と異なる『作りこみ』が許されるか」という命題を扱っているように見えた。この映画自体はフィクションなのだが、作中で撮影されている映画がドキュメンタリーであるため、「ドキュメンタリーにおける現実改変」の是非を論じている、ということのように思える。

具体的なシーンで説明しよう。サフランの分別作業を行う、日干し煉瓦作りの民家に中庭がある。その中庭にはもともと池があったが、作中の映画監督ペイマーンは、その池をつぶして、近くの畑にあったザクロの木を植えこむ。さらにザクロの実をひもでぶらさげるなどして「絵になる」体裁を整えて撮影を行う。サフランのめしべの赤と、ザクロの実の赤で色彩美を表現しようという意図があったのかも知れない。撮影終了後、家人によってその場所にはオリーブの木が植えられるが、とある事情で追加撮影が必要になった監督は、そのオリーブをひっこ抜いて、再びザクロの木を植えようとする。

映画としての完成度を高めようと、風景の「作りこみ」をいとわない映画監督。それに対し、厳しい自然環境の中、農民として生真面目に生きてきた老齢の「家人」は、そうした手法を拒絶するかのように反発する。このフィクションを上から俯瞰する「本当の監督」であるエブラーヒーム・モフターリー氏は、その対立にどんな答えを出したのか。

上映後のトークで森島さんから「ザクロも、オリーブも、命の象徴」という説明があった。旧約聖書の「ノアの洪水」で、陸地を探すためにノアが船上から放ったハトがくわえて戻ってきたのがオリーブ。唐草文様などにも使われ、この地域の人間とのかかわりが深いザクロ。映画のタイトルである「命の葉」とは、ザクロの葉なのか、オリーブの葉なのか。森島さんは「映画を見た方に判断は任せたい」と話していた。

映画のエンドロールをながめながら、「いったい、どう解釈すればいいのだろう」などと頭が混乱してしまうことが多いのも、イラン映画の特徴といえるかも知れない。上映後に誰かが、なんらかの解説をしてくれれば、鑑賞者が抱えたモヤモヤが少しでも氷解するかも知れない。イラン映画の後には、やはりテイーチ・インの場があったほうがいい、と改めて思ったのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?