マリリンと僕21 〜再会は唐突に〜

台本をもらったその日の夜から、台詞覚えを始めた。まずは全員分の台詞を通して読み、ストーリーの全体像を捉え、それから自分の役の台詞を頭に入れる。その段階では役のイメージを作らずに、一旦声に出して台詞を覚え、スムーズに言うことを心掛ける。台詞をだんだんと体に馴染ませて、それから自分なりに作った役のイメージに変換し、感情も入れて行く。

普段ならト書きを読み、相手役のイメージを膨らませながら役作りをして台本に書き込みをするのだが、今回はそれが上手く出来なかった。どうしても、一緒に時間を過ごしていた頃のリアルな絵莉が頭に浮かび、邪魔をする。

翌日になっても状況は変わらなかった。寝れば集中力も回復するだろうと思ったが、結局上手くイメージが作れず、諦めて萱森さんに救援要請を出すことにした。

「あら、珍しいですねぇ、陽太さんからラブコールなんて」

電話に出るなり、萱森さんがおどけて言った。

「役作りのイメージに困ってて、助けてもらえないですか。相手が誰かいるだけで、全然違うと思うんです」

「了解ですー。そしたら私がお相手しましょうかねぇ。陽太さんと2人でお部屋デートですね」

「あのー…」

こっちは真剣なんだが。

「そろそろ萱森さんなんて他人行儀な呼び方やめて下さいよぉ。ちなみで良いですよ。ち・な・み」

電話を切るべきだろうか。

「えっと…、他を当たろうかと…」

「ちょっと、冗談ですよー。じょーだん。そしたら今日20時過ぎると思いますけど、萱森ちなみ、月野さんのご指名承ります!」

「は、はい。じゃあお願いします」

いつものことながら翻弄された感じではあるが、とりあえず目的は達成出来た。

萱森さんと話し終えた後、今度は小山さんに電話を掛けた。僕が所属している劇団『壱厘舎』の主宰である小山さんは、テレビドラマのオファーが絶えない所謂バイプレーヤーだ。主人公タイプでは無いが、シリアスでもコメディでもしっかり存在感を示し、ドラマや映画にスパイスを効かせられる実力派。それでいて劇団の主宰をやっているのだから、そこについては尊敬しかない。僕の繋がりの中では圧倒的に経験値が高いから、こういう時に頼るのは、やはり小山さんになる。

「テキトーにやりゃ良いんじゃない?」

相談相手を間違えてかも知れない。

「テキトー…ですか。何かこう具体的なアドバイスとか無いですかね」

何も無いはずがない。

「いやぁ、ねーなぁ」

無いらしい…。

「だってお前さんな、自分じゃわかってないみたいだけど、わりと憑依系だぜ。あのスイッチ入った時の集中力、俺にゃあ、真似出来ねぇぜ」

褒められた?ふざけてると思ったら急に褒められるから、こっちは頭が追いつかない。

「まぁ、考え過ぎるな。とりあえず台詞頭に入れてざっくりイメージ出来てれば、お前さんは本番になればやれっから。たぶんな」

「わかりました。ありがとうございます!」

結局具体的なアドバイスは無かったけれど、一番のアドバイスだったのかも知れない。最後のたぶんは少し不安だけど。

「憑依系か…」

そんなこと、自分では思っていなかった。確かにリハーサルや稽古よりも、本番の方が得意だという自覚はあった。一気に集中して、役に入り込む。その瞬間は、僕であって僕じゃない。それが憑依系ということなのだろうか。

夕方になり、まだ時間があったので、缶コーヒーを買っていつもの公園に行ってみた。

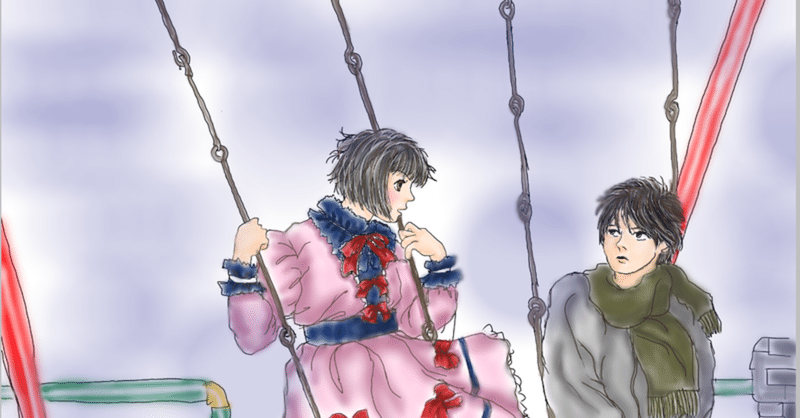

薄暗くなった公園のブランコに、マリリンとジジはいた。季節はまだ冬なのに上着を着ていないマリリンを見ていると、ダウンジャケットを着ているこちらが身震いしてしまう。僕に気がつくと、ジジは「ニャアッ」と泣いて、ブランコを降りて場所を開けてくれた。

「お、兄ちゃんやん。どないしたん」

「ドラマ、出演決まったんだ。主演じゃないけど、大事な役っぽいよ」

「何を他人事みたいに言うてんねん。めっちゃすごいやん。去年の今頃と比べたら、信じられへんくらい前に進んではるやん」

マリリンに言われないと、自分の現在地すら客観的に見れない僕。我ながらちょっとまずいと思う。

「そうだよね」

「うん、そやで。ウチももう少しで五年生終わりで、来年は六年生や。ほんまに灯台下暗しやで」

たぶん光陰矢のごとしのことかな。

「兄ちゃん今大事な時期やから、ほんまに気いつけや。すぐ流されるからな、兄ちゃん。それは良いとこでもあるけど、悪いとこでもあるで」

小学五年生に真剣に説教をされてしまう僕は、やはり相当まずいかも知れない。

「うん、気を付けるよ。マリリンは受験とかするの?」

純粋な疑問だった。そもそも大企業の社長令嬢なのに、なんで公立の普通の小学校に通っているんだろう。

「受験言うか…、小学校卒業したらな、たぶんアメリカ行くと思う」

マリリンは何気なく言ったけれど、そして僕は顔には出さなかったけれど、表現の難しい複雑な感情が、心の中に生まれていた。

「元々生まれてしばらくはあっちにおってな、あっちにもおうちあんねん。んで、オトンから『こっちのがマリリンには合うと思う』ってずっと言われとってな。オカンもたぶん、一緒に行くと思うわ」

マリリンのお父さんは一年の大半を海外で過ごしている。きっと、出来れば家族で暮らしたいと思っているのだろう。

「まぁでも、わからんで。途中で気ぃ変わるかも知れへんし、オカン次第なところもあるしな。ほんで…、兄ちゃんほっとけへんし」

マリリンがどういう意味で言ったのか、僕は聞けなかった。少なくとも、いつものおどけた感じではない。

「そんな、大丈夫だよ。マリリンはマリリンがやりたいことをやれば良いよ。きっとお父さんもそう思ってるんだと思う」

僕は嘘をついた。

「そやなぁ。やりたいことってなんやろ。まだわからへん。わからへんわ」

そうだよね。小学五年生でやりたいことなんて、わからないよね。

公園の時計は7時を回っていた。

「そろそろ帰らないと。今日は台本を読む練習があるんだ」

「うん。ウチも帰らんとオカンに閉め出されてまうわ。ドラマ、楽しみやな。頑張ってください」

「うん、ありがとう」

僕がマリリンの頭を撫でると、マリリンは猫のように目を細めて、なんだか嬉しそうだった。

「ほななーっ」

「うん、バイバイ」

僕らは公園の出入り口で別れた。

自宅の安アパートに向かう途中、萱森さんから着信が入った。

「陽太さん遅いですー。もうアタシたち、陽太さんちの前で待ってますよ」

「すみません、急ぎますね」

「こんな場所に美女を二人も待たせちゃダメですよ。早く来て下さいね」

誰か助っ人を連れて来てくれたようだ。しかしなんだかんだでいつも予定より早く行動する萱森さんは、根は真面目なんだろうなと感心した。

駆け足でアパートに向かい、近くまで来ると、入口に女性が二人立っていた。遠目から見て、確かに安アパートには不似合いな美人が二人。しかし、近づくにつれ、萱森さんが連れて来た相手が誰なのか明らかになった。

二人の前に着くと、萱森さんがいつもの笑顔で言った。

「どうせなら本人が良いかと思って」

一緒にいたのは、絵莉だった。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?