マリリンと僕26 〜ラブストーリーは突然に?〜

タクシーの運転手の協力もあり、泥酔した萱森さんをなんとか部屋に運び込むことは出来た。しかしまだ、玄関で倒れたまま、全く起きる気配はない。気を失っているわけではなく、純粋に、酔って熟睡しているのだ。

普段の扱いを思うと、玄関に起きるまで放置しておこうかとも考えたが、かろうじて思い直した。引きずって部屋まで運ぶのはさすがに申し訳ない。そうなると、必然的にお姫様抱っこしか選択肢は無くなった。

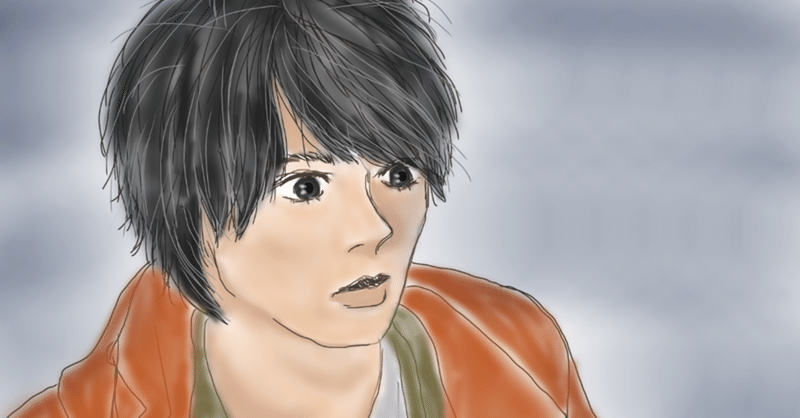

「ふっ」と軽く力を入れて抱え上げる。小柄な萱森さんは、思った以上に軽かった。左腕に乗せた顔を見ると、気持ち良さそうな顔で、口の端から涎が少し垂れていた。子どものようだと思う一方で、その無防備な寝顔に、異性として可愛いとも感じていた。

抱えたまま狭い廊下を歩く。寝かせたままにしてあげたいから、ぶつけないように慎重に。部屋のドアがレバータイプで良かった。ドアノブだったら一度下ろさないと開けられないが、レバーなら肘で下げられる。そのまま部屋に入り、ソファに寝かせるかベッドに寝かせるか少しだけ悩んだけれど、全く起きる気配は感じられないから、ベッドを選択し、そっと下ろした。

上着ぐらい脱がせてあげたかったが、迂闊に触れるのも憚られる。仕方なくそのままにし、布団を掛けて寝かせておくことにした。

ふぅっと一息付き、ソファに座った。毎日いろいろ有り過ぎて、最近は自分が何をしているのかわからない時がある。これは現実なのだろうかと疑うこともある。ダラダラとフリーターをしていた日々が懐かしいなと思う瞬間もある。何故今僕は、酔い潰れたマネージャーをベッドに寝かせて途方に暮れているのだろうか…。考えても仕方がないから、とりあえずシャワーを浴びることにした。酔いはもう、すっかり覚めていた。

シャワーを浴び終えた僕は、下着だけを履き、部屋に戻った。いつもそうしているし、萱森さんは朝まで目を覚さないだろう。しかし、部屋のドアを開けると予想外の事が起きた。

「きゃーーっ!!!」

萱森さんがソファに座っていて、ドアを開けた僕を見て、大きな悲鳴を上げた。

「しーっ、夜中ですよ、萱森さん」

「ふ、服着て下さい!」

「あ、すみません」

僕は急いで服を着た。

「よ、陽太さん、あ、アタシに何かしました?」

裸だったからか、変な疑いを持たれているようだ。

「何もしてません。酔い潰れた萱森さんをベッドに寝かせて、シャワー浴びてただけですよ」

「ほ、本当ですか?」

怯えた顔で僕を見ている。仮に僕が何かしたとして、何故君はフォーマルな服をバッチリ着てそこにいるのだ。何かした後に、僕が着せたとでも思っているのだろうか。

「本当です。何もしてません」

「良かったー」

安心した表情で立ち上がった萱森さんは、僕の元に駆け寄って来て、そして抱きついた。何がなんだか意味がわからない。

「目が覚めたら陽太さんの部屋だし、座ってたら裸の陽太さんが入って来るし…、アタシ、何かされたかと思ってビックリして…」

で、何故その僕に今抱きついてる?

「抱かれるなら…ちゃんと抱かれたいです…」

僕はもう、何を言えば良いのかわからなかった。自分の意思とは関係なく進む話に、もはや困惑することしか出来ない。

「…うっそっでっすっよー」

「はぁ?」

「どうでした、アタシの迫真の演技」

抱きついたまま、僕の顔を見上げて言った。どうもこうも、確かに騙されたと言えば騙されたけど、この場合、騙されたと言うのだろうか。僕はただ、困惑しているだけだ。

「でもなぁ、陽太さん何もして来てくれないからつまんないですぅ」

本音と演技の境界線がわからない。

「酔い潰れたのも演技ですか?だとしたらかなり迷惑掛けてますよ」

そうだとしたら、ちょっと許せないな。運転手さんにも迷惑掛けたし。

「ごめんなさい、それはガチです。陽太さんのベッドで目が覚めるまでのこと、ほとんど覚えてなくて…」

そうだよな、そんな分別の付かない子じゃないのはわかっていたのに。疑って悪いことをした。僕は、他人に謝られるのは苦手だ。

「疑ってすみません」

「陽太さん、本当良い人ですよね。だからなんか、イタズラしたくなっちゃうんですよ」

それは昔からそうかも知れない。でも、僕のせいではない、と思う。

「ここ、居心地良いなぁ。あの…、もうしばらくこのままでいても良いですか」

そう言って、萱森さんは僕の胸板に顔を付け、さっきまでより強く抱きついた。僕は自然と右手で後ろ髪を撫で、左手を肩に回した。その行動に特別な意味は無い。

「あーっ、ダメだぁ。アタシ、ダメダメですね。マネージャーなのに。もう、陽太さんが優しいからいけないんですよっ」

この理不尽さが萱森さんの魅力だと、僕は思う。

「すみません」

これはもう、口癖のようなものだ。

「一つお願いしても良いですか」

「はい」

「もう、帰りたくないので、このまま泊まって良いですか」

「はい、もちろん」

今から帰れなんて言えるわけがない。

「あと、一緒に寝てもらっても良いですか」

「えっ?」

「でも、何もしないでください。ただ、一緒に寝てください」

「は、はい」

なんでって聞くべきなのかも知れないが、正直なところ、聞きたいと思わない。

「シャワーお借りします」

そう言って萱森さんは、そそくさとシャワーを浴びに行った。

部屋に残された僕は、この状況をどう捉えるべきか、大いに悩んだ。萱森さんの言葉をそのまま受け取るべきなのか、女性としては「こっちから言わすなよ」なのか。

「陽太さーん」

バスルームから萱森さんが呼んでいる。

「服、借りても良いですか?さすがにこの格好じゃ寝づらいので」

仕事終わりの萱森さんはパンツスーツ。

「あっ、気が利かなくてすみません」

僕は短パンとTシャツを洗面所に置いておいた。

シャワーを浴び終え、僕のTシャツと短パンを着た萱森さんが部屋に戻って来た。

「可愛い…、ですね」

思わずそのまま声に出してしまった。女性の中でも小柄な方である萱森さんが、僕のLサイズの服を着た結果、絵に描いたようなダボダボっぷりだ。

「それ、褒めてます?バカにしてます?」

萱森さんが不満気な表情でこっちを見ている。

「いや、少なくとも僕は好きです。バカにはしてません」

と言いつつも、少しニヤけてしまうのは抑えられない。

「んー、まぁ、今日だけ許します」

何故いつも上からなんだろう。

「陽太さん、歯磨きしました?」

「はい、シャワーのついでに」

「じゃあ、寝ましょう。明日も仕事あるので7時に起こして下さい」

「はい」

なんでだ?

先に僕がベッドに入り、萱森さんがその横に入った。一人暮らし用の普通のシングルベッドだから、どうしたって触れないのは無理がある。

「何もしちゃダメですからね」

改めて萱森さんが言った。それが振りなのか、本当なのか、僕には判断出来なかった。

結局僕は、寝付けないまま日の出を迎えた。そのまま寝るべきか否か結論が出せずにいたのもあるが、気持ち良さそうにイビキをかいて寝ている萱森さんに対して、余計に複雑な感情を抱いていたからだ。

今まではずっと受け身で、女性からアプローチを受けて付き合い、キスをして、サックスをするに至っていた。だけど、萱森さんに対しては、こっちから行くべきなんじゃないかと悩んでいる自分がいる。

イビキをかきながら、今日2回目の涎を垂らして寝ている萱森さんに、過去に感じたことの無い感情を抱いている。

現在午前5時30分。

もう7時まで寝ずに、このまま寝顔を見ていよう。

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?