国常立との会話と統計学と

数日前のこと。たまたま夢の中で私は国常立と会話したので、そのことを書きたい。

国常立(くにのとこたち)とは、『古事記』や『日本書紀』に出てくる神様の中でベスト10入りするくらい、かなり偉い神様である。また、『日月神示』を書かせたのは国常立と言われている。国常立尊とか国常立命と表記されることもある。『日月神示』では「日月神」や「ひつくの神」というのが出てくるが、これらも全て国常立のことを意味している。そもそも「ひふみ」すら国常立のことを示す場合がある。

ともかく、そんなド偉い神様が夢に出てきたので、書いておく。

お断り

このような夢を見たということそれ自体は事実なのだが、「夢の中の話」という点において現実ではないことは注意されたい。夢の中の話だから辻褄の合わない箇所があっても不思議ではない点もご了承いただきたい。

それと、私はクリスマスも楽しめば初詣も行くような、宗教的にはどこにでもいそうなタイプの日本人である。祖母のお墓は長野の善光寺さんにあるし、私のお墓は宗派に関係なく使える墓地に購入した(これは既に私はnote で書いたことだが、団塊の世代が高齢化した昨今、墓地不足が起きるのは容易に想像できるので、お墓として良い土地が高騰する前に予め購入しただけのことである)。

そもそも私が『日月神示』を読むようになったのは、宗教とは全く関係のないことからである。算数を教えていた時に「ひふみよいむなやこと」という数え方の正式名称を探していた。正式名称が「ひふみ」で良さそうだとはわかったが、この「ひふみよいむなやこと」には続きがあること、その続きが『日月神示』に出てくることを知る。それで『日月神示』を読んだ。一説によると、岩戸に隠れたアマテラスの興味をひくために「ひふみ」を歌いながら踊ったらしい。それで『古事記』も読んでみたが『古事記』には「ひふみ」は出てこなかった。

『日月神示』や『古事記』との出会いすらそのような経緯(いきさつ)なので、私が宗教やスピリチュアルな世界に全く関係ないということはご理解いただきたい。

そんな私が何故、この note を書こうと思ったのか。

夢は時として重要なメッセージをもたらすことが多い。潜在意識とか共有知識の話は心理学者に譲りたい。

ただ、とりわけ私は学生時代から何度か、解けない問題を抱えたまま寝て夢の中でその解法を見つけるようなことを経験したことがある。

実は今回も、統計学的なことで私が大学1年生の時からずっと気になっていたことを計算で証明するのに「こうしたらできるか」「いや、その前提条件は使えない」といった自問自答を繰り返していた日に、この夢を見た。

つまり、日々、私なりに真面目に自分の専門分野というか守備範囲のことに取り組んでいて、私の日常生活にはスピリチュアルのスの字も入り込まないような生活を送っているということを言いたい。こういう夢は、私は見たくて見ているワケではない。むしろ、このような夢の正しい価値や正しい利用方法を知っている人があれこれしてくれたら良いと思って書く。

夢の中の出来事

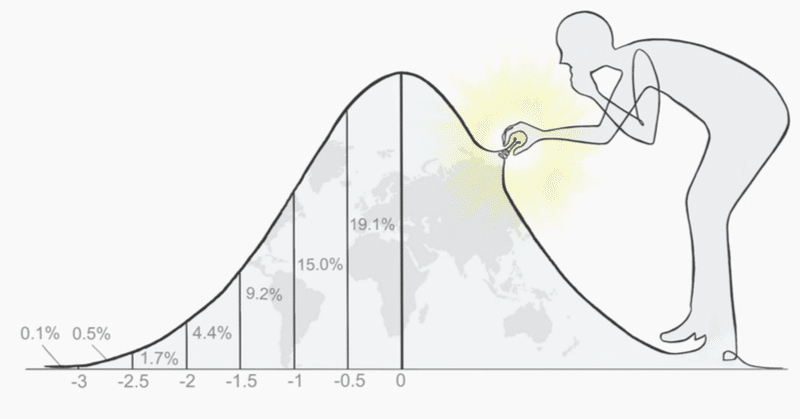

私は夢の中で、寝る直前まで考えていた統計学的な問題を、いくつかの図を描きながら取り組んでいた。私が描いた図はこんな図で、この中のいくつかは実際に私が起きている間に描いたものである。

新しい図を描いたのにもかかわらず、私は問題それ自体を解けないでいる。ただ、新しい図を描いたことで「適当なパラメータを定めてシミュレーション実験で結果を出すことは可能かな」という感覚を得る(数式だけで完結してくれたほうがシンプルなのでシミュレーション実験は滅多にやらないが、現実に私は大学院生の時やマーケティング・リサーチ会社に勤めていた時にシミュレーション実験を何度かやったことがある)。

夢の中で「後はシミュレーション実験してから考えよう」というところまで至ったところで、私の左やや後ろに国常立がいて私を応援する意味合いで私の背中に手を添えていた。

国常立の姿

「手を添えていた」と書いたが、本当に手を添えていたかどうかは定かではない。というのも国常立は光(エネルギー)の塊のような存在で形状が定まっていないようだった。私達が言うところの「手」というものがあるかどうかは定かではない。あったとしても、それが何本かもわからない。

その光は炎の集まりのような黄色がメインで、所々にオレンジ色や黄緑や水色に近い緑色が見え隠れしていた。私の背中は熱くはない。押されるような圧も感じない。むしろ包まれる感じである。光の中に本体があるようにも見えない。

この光は暖炉の火のようにゆれていた。そのため形は定まらない。ゆれ方はゆっくりであるが、ゆれていることは触れられた感覚には伝わらず、目で見てゆれていると認識できる。

顔も見ようと思えば見えた。でも顔は、私が見たいなら見せるという感じがした。わざわざ顔を見せるのにエネルギーを使わせても悪いので姿もそうだが形も私はそういう暖炉の火のような形状のままで接していた。

国常立との会話

ここから具体的なやり取りについて書きたい。

国常立とのやり取りの仕方

夢の中で私は、この光の塊のようなものが国常立だとわかっていた。なので国常立は自分が国常立だと名乗るようなことはしていない(ついでに私は現実で「自分には〇〇の神がついている」みたいなことを言う人を全く信用しない…大抵そういう人は神様を言い訳や自分のご都合のために使うロクでもない人ばかりなので)。

初めのうち、私は国常立のことを「国常立さん」と呼んでいた。それが何故か途中から「国立さん」とか「常立さん」と呼んでいた。言葉それ自体ではなく「国立さん」とか「常立さん」と言う私の言葉に付随する気持ちが一定の敬意を持ちつつも親しみというか打ち解けた感じというか、そういうものから来ているのを国常立は理解してくれていた。そして国常立は私に「国立さん」とか「常立さん」と呼ばれるのを喜んでいた。

私が言葉を発しなくても国立さんは私の頭の中にある言葉を読み取って理解している・私の発する言葉はその一部に過ぎないという感じもした。国立さんの言葉も、音として耳から聞こえるのもあるが、頭の中に直接伝わる感じがした。

『日月神示』に書かれていることを思い、私はなるべく清音で話そうとした。古めかしい言葉や古めかしい言い回しが増えた。

清音で話そうとする私の気遣いに国立さんは「頭の中にあるものを濁りなく表現するのも清音」だから、私が声を出す言葉に濁音が混じっていても私の言葉は清音で心地よいといった感じのことを伝えてくれた。

国常立との会話の前半

国立さんは、私の描いた図が気に入ったようである。この図で私がやりたい計算にも物凄く興味を持っているようである。「日月神示で数字と形と言葉にこだわりのある国立さんは、ひょっとしてこういうのがお好きなんですか?」なんて具合に統計学の話をしばらくしていた。ただ、統計学の話をしていたのは確かなのだが、いかんせん相手は国常立なので統計学の専門用語を使って話すワケにはいかない。『日月神示』に出てくるような独特な日本語でずっと統計学の話をしてた。

人に話すと、話していて気付くことがあったり、より深く理解できたりすることがある。私は国常立に自分のやろうとしている計算を説明していたが、それで少し、これから私のやろうとしている計算に自信が持てた。国常立から何か質問されたり、アドバイスをもらったりは、していない。ただ「もっと聴きたい」という感じは伝わってきていたので、話せる限り話した。話せば話すだけ自信がつくけど、推測に過ぎないことは気をつけて言う必要があった。

なお、予めお断りしておくが、国常立が気に入ってくれたからという理由だけで私の描いた図を神聖化するのは間違っていると私は思う。この図を真似て描いても、私が何故この図を描いていたのか、どんな問題を私がこの図で解きたいかといったことが伴わないからである。それはまるで魂の込められていない仏像を拝むようなものである。

いくら国常立のファンがいたとしても、ファンであるならなおのこと、国常立の喜ぶことをされたらよろしいかと…統計学でも勉強してみるとか?

国常立との会話の後半

その話が済んだ後、国常立はすぐにどこかへ行くような気配がなかった。それで私は、自分がここしばらく『日月神示』を読み進めていないことを詫びた(現実の私は黙示録の手前までは読み終えたが、それから4, 5ヶ月ほど全く読んでいない)。常立さんは「必要なことは、ほぼ全て理解できているから良いじゃないか」と朗らかに返した。

「掃除してなくてごめんなさい」とも私は詫びた。「見える所だけが掃除ではないのは、知ってのことだよね?」ということと「見えない所の掃除をやってくれているのは十分知っている」「見えない所の掃除をしてくれて助かっている」といった感じのことを、やはり朗らかに返してくれた(これはいつか機会があれば note に書きたいが、特にここ2, 3ヶ月は不動産投資に絡んで悪徳業者の追放のために随分と苦労していたりする)。

ここにイヤミは微塵もない。ほんと一言一句しっかり記憶できるなら、こういうイヤミの全くないことの伝わる素敵な言い回しを私も覚えたいものである…というくらい素敵な言い回しをされていた。

『日月神示』を読んで「国立さんは色々と苦労されていて、もどかしさも感じているのでは?」という感想を伝えると「まぁね」と言いつつ「神ではない人にそんな気を使われてはなぁ」なんて返ってくる。

話が前後するが、実はここで「ヘチマ」の話も私はした。きっと『日月神示』を読んだ方なら「ヘチマ」というとアレだとわかるだろう(何なら「日月神示 ヘチマ」で検索したら良い)。「あのヘチマの話はちょっとどうよと私は思ったけど、今回こうして常立さんと話して、あのヘチマの話はアリだと思った」「そういう話でもしないと聞く耳を持たない人もいるのは事実だから」といったことを私は話した。それで「国立さんも苦労されている」という話をした。

何というか人間味があるというか、その人間味のせいでもう一段上に行けてないかもしれないという感じがしてしまうのが国立さんである。ただ、人間味があるから私達人間には時々こうして意思疎通できる神様なのだろう。

「国立さん、ありがとう」と私は伝える。

正直、もう私には「国立さん、ありがとう」以外に言えることがなかった。国常立と一緒にいる心地良さは気に入っているが、そういうことを上手く表現するのは難しい(なんせ相手は神様だ)。ただ、国常立は私の頭の中にある言葉の元の気持ちや考えを読み取れる。「国立さん、ありがとう」と伝えた後、しばらく国立さんは黙ってそのまま私の背中に手を添えていた。私の頭の中にある言葉にならないものを読み取っているのがわかる。それが随分と続いたところで私は目を覚ました。

国常立の感覚

ここまでずっと、国常立は私の背中に手を添えていた。途中から国常立の身体は私の左腕にも触れていた。この国常立さんは「ヘチマおじさん」なのだかエロっちい嫌な感じは微塵もない。純粋に私を応援する気持ちで触れているのがわかる。包み込むような優しさを感じるが、それに甘えるようなことを私はしない。夢の中で触れていたところはジーンと痺れるような感覚がしている。それは起きてからもしばらく残っているし、その感覚を思い出そうとすると、その感覚は蘇ってくる。

ちなみに国常立の声は若い男性の声だった。高すぎず低すぎない心地よい声だった。若い男性の声だけど落ち着きがあり、どっしりした感じの声である。とても良く通る、澄んだ声である。若い男性の声だけど年齢不詳である…起きてから確認したのだけど、国常立はイザナギ・イザナミよりも先に登場する神である。そりゃあ年齢不詳だろう(そもそも神様って私達と同じ基準で年齢をカウントできないだろうし)。

夢を通じて思うこと

この夢を通じて思うことは色々ある。この夢を見てから改めて調べて思ったことも、いくつかある。それを書いておきたい。

守護神

まず、国常立は私にとっての守護神なのだろうか。

この疑問に対して私は、そもそも国常立が何者かというところから確認してみた。国常立は神代七代の筆頭にあたる神様である。イザナミ・イザナギよりも格が上である。当然、アマテラスやらスサノオやらオオクニヌシといった神々よりも上である。

正直、私はたまたま『古事記』や『日月神示』を読んだから国常立は名前くらいは聞き覚えがある。改めて国常立がどんな神かを調べて度肝を抜いたというのが正直なところである。国常立は名前くらいは聞き覚えがあるが、私は神代七代を全て言えないし、その前の別天神もこの note を書くまで「別天神」という言葉自体「神代七代」という言葉と共にすっかり忘れていたぐらいである。

それくらいド偉い神様が私のような凡人の守護神なんてことは、まずないと私は思う。

なお、『日月神示』によると、国立さん達は戦いの最中である。国立さん達ができることはやっているが、この戦では人の手も借りたいという状況である。それで今風に言うなら win-win の関係になることを説いて神様軍に協力する人を募っているのが、『日月神示』の読み解き方の一つだと私は認識している。国立さんは軍神ではないのだけど、この神様軍では八百万の神々が借り出されている。私達は神様達に守られている。

私は守護神なんてものはよくわからないが、少なくとも私が会話している国立さんは私を守って応援してくれているというのは、わかる。そして、私が頭の中で思い描いている計算について、国立さんが物凄く興味を示しているのも、わかる。

確かに私がやろうとしている計算は、統計学を勉強した人ならあの図で察しがつくかもしれないが、『日月神示』で「やわになった」と書かれている日本人の能力の底上げに役立つかもしれない計算である。それで私を国常立が守り応援したくなるのは理にかなっているが、だからと言って守護神かどうかは、わからない。そもそも私は自分に国常立がついているなんて言う気はない。

グラフというもの

私は統計学的知見は、可能な限り、小学生でもわかるようなグラフで結果を示してあげるのが良いと思っている。グラフを見れば一目瞭然というのは気持ちが良い。長い説明文を読むのは辛くても、その結果を上手にまとめたグラフが1枚あれば、その長い説明文の大半は即座に理解できる。

『日月神示』には、「言葉(音)・数字・形」のそれぞれが持つ力についても書かれている。改めて考えてみると、グラフはそれらが全て一枚に収められている。そういうことを思うと、「だから優れたグラフはパワフルなのかな」と改めて思う。

どうも昨今の統計学やデータ・サイエンティストは、『マネー・ボール』に代表されるように、野球なら野球という狭い世界で重宝されている。そして、そういう狭い世界で有効な分析をすることが求められる傾向が強いように見受けられる。

もっと汎用性のある、人類全体の役に立つようなことは、やらないのか。そういうのは大学がやれば良いと言われそうだが、今の日本では大学もお金になるかが重視されており、基礎研究が軽んじられている。

私が国常立に見せた図には、ふたこぶの(二極化した)グラフもあった。私のやろうとしている計算は汎用性のある計算である。

国常立は私に「たとえ世間に認められなくても価値のあることを行うこと」を応援してくれたように思う。うまく言葉で表現できないけど、そんな具合に私のやろうとしていることを励ましてくれているように思う。人が評価しなくても、天も地も見ている。

国常立のキャラクター

国常立は、とにかく明るく優しい人(神)だと感じた。容姿に関して暖炉の炎のようだと言ったが、その性格は穏やかな初夏の温かい空気みたいな感じがした。爽やかである。それも作った爽やかさではなく自然と爽やかな感じが漂っている。

そして、あんまり神々しくない。畏れ多い感じはしなかった。多分、それを国常立に言ったら「神々しいってイマイチ楽しくないかな」とでも返されそうだと思う。

あまりに神様らしくない・人間じみているので、つい人として接してしまう失礼な私であるが、そんな無礼を笑って喜んで受け止めてくれる感じのところも好感が持てる神様である。

アマテラスとの対比

ホンネを言うと、私は、天照(あまてらす)さんはちょっと苦手である。ギラギラしすぎていて、猛暑日の太陽みたいで、ちょっと辛いと感じている。かなり「構ってちゃん」で自分が主役じゃないと嫌というワガママっぷりも好きではない。こういう人が現実にいたら「面倒な女」だと私は思うだろう。

もちろん、やりたい放題やる困った弟にウンザリして岩戸に引きこもるのは同情できなくもないし、男装して勇ましく戦うようなところは魅力を感じる。しかし、それを差し引いても天照さんは痛々しいほどギラギラしていると感じる。余談だが…日本で一番最初の「一姫二太郎」は、さぞ大変で、今で言う「一姫二太郎」とは随分と違ったものではないかと、これを書きながら気付いた。アマテラスもスサノオも元気良すぎるんだな。

そんなアマテラス兄弟についての話を、もし私が国常立にしたら、「ん〜、アマテラスが頑張ってるから、こっちは風通し良くほんわかで良いかな」なんて常立さんは言ってそうだと思う。そういう、穏やかな初夏の温かい空気みたいな神様が国常立である。

日本の神社仏閣

あの夢を見てから調べたところ、日本の神社仏閣で国常立が祀られているところは何箇所かあるが、どれも私は行ったことがない。ところがアマテラスが祀られている神社仏閣は国常立の祀られている神社仏閣よりも圧倒的に数が多い。

『古事記』でも『日本書紀』でも、国常立はその名前が出てきたと思ったらすぐにどこかへ行ってしまうくらい影が薄い。ある意味、他の神々よりもずっと位が上すぎるが故に、神話で語られるような出来事が私達には伝わっていないだけのことだろう。それで国常立が祀られる神社仏閣の数も限られてしまうのだろう。

独り神の分類に対する疑問

実は今回この夢を見て、改めて国常立がどんな位置づけなのかを調べた。別天神(ことあまつかみ)と呼ばれる一番最初の神々5柱の後に国常立が6番目の神として出てくる。国常立からイザナミ・イザナギまでの2柱+5組を神代七代(かみよななよ)と呼ぶ。ここまでにアマテラスは出てこない。別天神は超別格のため、登場したと思ったらすぐにどこかへ行ってしまう。その次が国常立であり、国常立もまた登場したと思ったらすぐにどこかへ行ってしまう神である。

国常立と、その次に登場する豊雲(トヨクモ)までが独り神と呼ばれている。

どうも独り神の定義がイマイチ私にはわからない。

登場した時に独りであった

登場した時に男女に分かれていない

登場してすぐにどこかへ行ってしまう

この3つの説明のどれもが独り神に使われるが、どれが正解かよくわからない。

それから、トヨクモまでが独り神なら、トヨクモまでの7柱を全て別天神としてくくってしまって良さそうであるが、そうしていないのもよくわからない。

国常立の姿について

そもそも私は夢で国常立を見たと言っているが、それは本当に国常立なのだろうか。

もちろん、そんなのを正確に検証するすべはない。ただ、私のような凡人が夢に見るくらいだから、他にも国常立を見たという人がいてもおかしくないだろう。それこそ国常立によって『日月神示』を書かせられたという岡本天明の本業は画家である。画家なら国常立の絵を一枚くらい描いていてもおかしくない。

そこでgoogleの画像検索で国常立を探してみたところ、色が付けられているものは黄色く描いてあるものが多くヒットした。そして私は「若い男性の声」と認識していたが、どの絵も男性として描かれている。

私には「ほんわか」とした感じが強く感じられたのだが、そこまで「ほんわかほんわか」した絵はなかった。しかし、この手の絵にしては柔らかい印象で描かれているものが多い。

もちろん、これで十分な検証ができたとは思えない。しかし私が夢で見た国常立というのが完全にニセモノとも言い切れないだろう。

太陽熱調理器について

今回の夢では統計学のことを私は国常立と話していた。ただ、私はこの note でも何度か書いているが、趣味で太陽熱調理器を自作している。ここで、先程のアマテラスとの比較に関して、太陽熱調理器のことも触れておきたい。

太陽熱調理器とは読んで字の如く、太陽の熱を使って料理を作るための装置である。太陽熱調理器の性能を示すのに、しばしば1合の白米を何分で炊けるかを競うことがある。そしてこのようなコンテストは大抵、7月8月の晴れた日に行われる。

ただ、私は自作した装置でそのようなコンテストに出ることは考えていない。私の書いた note を読めばわかるが、例えば「出掛ける前に窓辺にセットしておけば帰宅した時に一品できている」なんてことを目指している。ご飯を炊くには沸騰が不可欠だが、70度程度で作る温泉卵でも立派な料理である。真夏の性能ではなく、真冬の日差しでも使えるかどうかを重視したい。

太陽熱やソーラーパネル関連の企業や商品名に「アマテラス」が使われているケースがあるのは知っている。でもアマテラスは真夏の猛暑日の痛々しい太陽のイメージである。

私が太陽熱調理器の自作でやりたいのは、アマテラスさんと仲良くなることではなく、むしろ国常立と仲良くなることなのではないかと思えてきている。

安易なアマテラス信仰は要注意?

アマテラスは日本では太陽神とされている。アマテラスの子孫に日本の天皇家があることからも、アマテラスが祀られることは多い。しかし安易にアマテラスを崇め奉るのは、いかがなものかと私は思い始めている。

先に書いた通り、アマテラスは痛々しいほどギラギラしている。アマテラスと国常立の間には親子関係のようなものは存在しないが、アマテラスよりも前に国常立は登場している。

もちろん私は一部の新興宗教や一部の神道が神聖視するような方法で国常立を崇め奉るのも違うと思っている。日本という八百万の神々の国において、特定の神に対して絶対神のような崇め奉り方をすることは、それ自体が間違っていると思う。

伊勢神宮を建てて、定期的にアマテラスに新居を作って差し上げないとアマテラスの怒りに触れるからという理由でアマテラスを祀るのは否定しない。ただ、そんな構ってちゃんな神様は本当に私達人類の味方だろうか。そんな構ってちゃんが思い通りに人々が動かないからと癇癪を起こして災害を起こそうとしても、それ以外の神々と人々が納得する良好な関係を構築できているなら、他の神々がアマテラスを抑えてくれることもあるのではないだろうか。少なくとも統計学的な試みにおいて私は国常立に応援されている。

イソップの『北風と太陽』に出てくる太陽は、とてもアマテラスのギラギラではないだろう。むしろ国常立のほんわかした暖かさではないか。そんなところにも安易なアマテラス信仰は危険だと私は思い始めている。まさかとは思うが天皇崇拝に絡んでアマテラスを祀る神社仏閣が大量生産されたのかもしれないが、そうであれば安易な天皇崇拝も問題であろう…私は平成天皇の苦悩は理解するし、あの夏の平成天皇のスピーチは関西出張中でもリアルタイムで見たくらいであるが。

神様も適材適所

さて、自分自身がアイドル的存在なら、そんなアマテラスにすがりたくなるかもしれない。日本の象徴である天皇家には、そのようなアイドル的存在としてアマテラスとのつながりというのは理にかなっている。

しかし私達がテレビで見るようなアイドルはアマテラスではないだろう。むしろアマテラスが岩戸から興味関心を寄せたウズメのほうがそのようなアイドルである。実際、ウズメは芸能の女神とされている。

繰り返すが、日本は八百万の神々の国である。たまたまアマテラスを祀る神社仏閣が多くあるが故に、また国常立からイザナギ・イザナミまでの神代七代の次に来るのがアマテラスということもあるが故に、何だかわからないけどアマテラスさんを拝むという人も多いかもしれない。そもそも、どんな神様かさえ知らずに氏神様だからと拝んでいるなんてこともある。しかし、八百万の神々の国であるから、アマテラスではないところに然るべき適切な神様がいる可能性は十分ありうる。

国常立は統計学の神様か?

では、八百万の神々の国において統計学の神様は存在するのだろうか。

これまたgoogle検索してみたところ、統計神社はなさそうだが同じ発音の闘鶏神社なるものは和歌山県に存在する。しかし、この神社は熊野の神様を祀ったもので統計とは無関係である。

もちろん国常立に統計学や数学の神様といった要素はない。

そんな具合に統計学の神様を探していたら、面白い言葉に出会ったので、それを紹介してこの note を閉じたい。

神の御心を知るには統計学を学ばなければならない。

何もサポートは金銭に限りません。「スキ」をすることやシェアすること、素直なコメントを残してくださることも、立派なサポートです。 それでも金銭的なサポートをされたい方は、どうぞご自由に。