バックオフィスに必要なのは 「鳥の目・虫の目・魚の目」|#BYARD開発記 10

前回・第9話でご紹介したとおり、BYARDが目指すのはバックオフィスの業務を支えるプラットフォームです。

今回は“マネジメントサイド”と“現場”サイドの二つの観点から、課題を解決するためにどのような機能を実装しているのかを解説します。

「BYARD開発記」について ※本文はこの下からスタートです

株式会社BYARD・代表の武内俊介が、サラリーマンから税理士資格の取得を経て起業し、BYARDというプロダクトを作り上げるまでの開発ストーリー。

開発に至るまでの背景や、プロダクトの設計に込められた想い、起業・開発を通じて得た経験などをご紹介します。

(ヒアリング/執筆/撮影:藤森ユウワ)

※プロダクトの画像は開発中のものであり、製品版とは異なる場合があります。

1. 既存のツールで満たされていなかった要素は「鳥の目・虫の目・魚の目」

バックオフィスの業務管理にとって必要不可欠であり、かつ、既存のタスク管理/プロジェクト管理ツールでまだ満たされていない要素とは、「鳥の目・虫の目・魚の目」ではないかと考えています。

鳥の目:高い位置から俯瞰(ふかん)して全体像を把握すること

虫の目:現場の作業の一つ一つを詳細に把握すること

魚の目:自分がどのような流れの中にいて、どの方向に向かっていくべきかを把握すること

2. マネジメントサイドに必要なのは「鳥の目」「虫の目」

マネジメントサイドにとって必要な要素とは、「鳥の目」と「虫の目」、すなわち進捗状況を引いたり寄ったりして確認できることです。

これは第7話でご紹介したとおり、半年間ひたすらユーザーヒアリングを繰り返した結果として見えてきた、「把握ができない」という課題を解決するためのものです。

進捗状況を引いたり寄ったりして確認するための機能

BYARDは、マネジャーが確認したい内容に応じて、業務プロセス全体を引いた視点から眺めたり、逆に個別のタスクに寄った視点から詳細を確認したりすることができます。

組織が小さければマネジャーの目が届く範囲で業務が行われているので、誰が・何の作業を行っているのか、全体として順調に進んでいるか把握することもできるでしょう。

しかし組織が大きくなればなるほど、関係部署や担当者が分業で作業を遂行することになるため、作業は属人化し、業務全体の進捗状況を管理するのが難しくなります。また「誰の」「どの作業が」「どこまで進んでいるのか」を把握するのも困難になります。

特に在宅勤務などが増えてくると、これまでは「なんとなく」雰囲気で状況が感じ取れていたものが、常にモニタリングをしなければ把握ができなくなってしまいます。

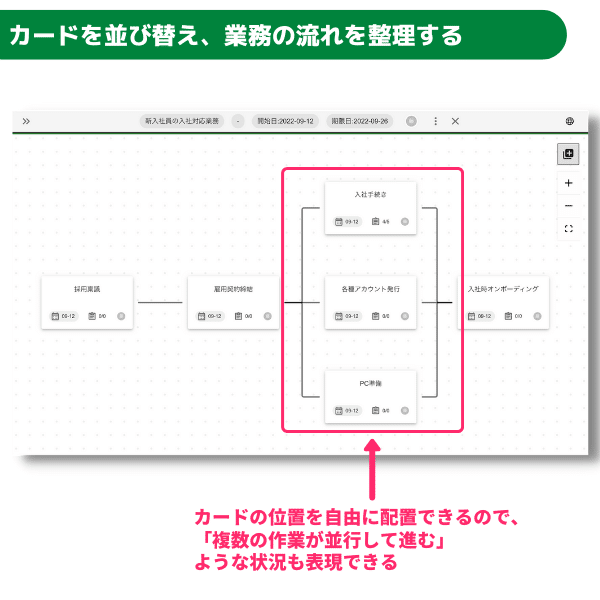

これを解決するため、BYARDは業務プロセスの流れを描いた図の上で、そのままタスクが管理できるようになっています。例として「新入社員の入社対応業務」で見てみましょう。

まずは【採用稟議】【雇用契約手続き】【入社手続き】…といった作業を、それぞれ“カード”として書き出します。

次に書き出したカードを、実際に作業を行う順番で並び替えます。イメージとしては「付せんに作業を書き出し、ホワイトボード上でそれらを並び替えて、業務の流れを整理・可視化する」といった感じです。

カードを使う、という点ではTrelloのような「カンバン形式」のツールと似ていますが、BYARDではカードの位置を自由に配置でき、複数の作業が並行して行われるような状況も表現できる点が異なります。

各カードは完了/未完了が設定できるので、上記の例で言えば「入社対応業務の全体のプロセスのなかで、どこまで作業が進んでいるのか」が一目瞭然です。

さらに各カードには期限や担当者、詳細な作業手順のチェックリストを設定できるので、カードを開けば個別の作業の状況も確認できます。

このように整理した業務プロセスの上で“そのまま”タスクの管理が行えることで、まるでGoogleマップをズームイン・ズームアウトするように、“個別のタスク”と“業務プロセス全体”とを寄ったり引いたりしながら、業務の進捗を管理することができるのです。

3. 現場サイドに必要なのは「虫の目」「魚の目」

現場サイドにとって最も必要な要素は「虫の目」、すなわち自分がやるべきタスクの詳細を把握することです。

ただ、1人で完結する仕事であれば「虫の目」だけで十分なのですが、複数の関係者とコミュニケーションが必要だったり、同時進行でタスクを進めるような場合は「魚の目」、すなわち業務全体の“流れ”を可視化することも必要になります。

これは第7話でご紹介した「共有と引き継ぎがうまくいかない」という課題を解決するためのものであり、既存のタスク管理ツールでは実現が難しかった機能です。

業務全体の流れを可視化するための機能

先ほどご紹介したとおり、BYARDは「業務プロセスを描いた図」の上でそのままタスクが管理できるようになっていますが、これは各業務の担当者が、担当業務を含めた業務全体の“流れ”を確認するためにも重要な意味を持っています。

属人化によって「誰の」「どの作業が」「どこまで進んでいるのか」把握できないという問題は、マネジメントサイドだけのものではありません。現場サイドでも共有や引き継ぎが難しいという問題を引き起こします。

作業の状況が担当者本人にしか分からなければ、誰もヘルプに入ることができません。体調を崩したり、プライベートで何か用事があったりしても、ヘルプが効かないので担当者は休みづらくなります。また異動や退職で業務を引き継ぐときにも、普段から作業の状況が共有がされていないので、そのときになってから慌ててマニュアルを作ったり、申し送りをしたりしなければなりません。

このような「共有と引き継ぎの問題」を、普段の業務をBYARDで管理し、BYARDの上でメンバー全員が作業を行うことで解決することができます。

各カードに設定されたチェックリストを確認すれば、その作業を行うにはどんな手順が必要で、今どこまで終わっているかが分かります。

そして何より重要なのが、BYARDを使うことで、以下の二つの“業務の流れ”が分かるということです。

① 処理状況の流れ(履歴)

② 業務プロセス全体の作業の流れ

① 処理状況の流れ(履歴)

実は、現場サイドの実務ではチェックリストに載ってこない情報がかなり多くあります。先ほどと同じく「新入社員の入社対応業務」を例に見てみましょう。

例えば【入社手続き】の作業では、年金手帳やマイナンバー、雇用保険被保険者証などいくつかの書類を新入社員から提出してもらうことが必要です。これはチェックリストに載せておけば明らかにできます。

しかしチェックリストでは「担当者がどんな処理をしているのか」までは読み取れません。

チェックが付いていない書類が「回収できていない」ことは分かりますが、「相手に提出の催促をしたのかどうか」までは分かりません。

すでに催促済みかもしれないし、まだしていないのかもしれない。あるいは催促はしたが、だいぶ時間が経っていてもう一度した方がいいのかもしれない……このような、詳しい情報までは明らかにできないのです。

このようなチェックリストに載ってこない情報、つまり現在の処理状況や、誰かとのやり取りの流れ(履歴)を可視化するために、BYARDにはカード上にチャットやメモの機能が付いています。

② 業務プロセス全体の流れ

処理状況や誰かとのやり取りの流れ(履歴)を可視化するのと併せて、もう一つ「共有と引き継ぎの問題」を解決するために必要なのが、業務プロセス全体の流れを可視化することです。

例えばあなたが有休を取ろうとしていて、休みの間、誰かに自分の作業をお願いしたいとしましょう。誰に頼もうかと考えたとき、「ざっくり頼んでお任せしても安心な人」と「こと細かに指示を出さないと心配な人」に分かれるのではないでしょうか。

私はこの差が、業務全体の流れを把握しているかどうかによって生じているのではないかと考えています。

先ほどと同じく【入社手続き】の作業を例に考えてみましょう。あなたは「必要な書類はチェックリストに書いてあるから、まだ届いていない書類を催促しておいて欲しい」と依頼しました。作業自体は「チェックのついていない書類について、催促を出す」だけですが、これだけで果たして仕事として足りるでしょうか。

私の実務経験上、「任せて安心な人」の場合は単に催促を出すだけでなく、【入社手続き】の前と後にある作業についてもザックリと把握していて、そこまで含めて確認を行っているケースが多いように感じます。

もしかしたら、【入社手続き】の前にある【雇用契約手続き】の作業のときにすでに受け取っていて、担当者が忘れて手元に持っているのかもしれません。もしかしたら、まだ期限に余裕があり、慌てて送ってもらわずとも【入社手続き】の後にある【オンボーディング】の実施日に持ってきてもらえば事足りるかもしれません。

つまり安心して任せられる=業務の引き継ぎがしやすいかどうかは、「新入社員の入社対応」という業務の全体の流れを把握しているかどうかによって決まるのです。

通常のタスク管理ツールは自分に割り当てられたタスクにだけ注目するようになっており、前後にどんな作業があるのかまでは見えません。しかしBYARDなら、業務プロセスの“流れ”を描いた図の上でタスクが管理できるので、業務全体の流れを可視化することができるのです。

4. 「そこで仕事をしてもらう」ために徹底的に現場に寄り添う

ここまでご紹介してきたBYARDのメリットを得るためには、実は設計の大前提として外すことのできない要素があります。それはすべての仕事をBYARDの上でしてもらう必要がある、ということです。

分かりやすい例がSalesforce社の“Sales Cloud”です。

Sales Cloudの最大の強みは、そこに記録された営業活動のデータをもとに、マネジャーが管理と分析を行い、PDCAを回せることです。しかしそのためには「Sales Cloudに、営業活動のデータがすべて集まっている」という状態にしなければなりません。

ですのでSales Cloudの導入時期には「いかに営業担当者に情報を入力させるか」が大きな課題となります。商談の情報が担当者の手帳にしかなかったり、個々人が勝手にExcelを作って管理したりしないよう、マネジャーが指導する必要があるのです。ときには

営業会議はSales Cloudに入力された情報を見て行う(それ以外の報告は受け付けない)

査定はSales Cloudに入力されている情報だけで決定する(それ以外の情報は考慮しない)

…というように、半ば強硬な手段を使ってでもデータを入力させることが必要なケースもあります。

ところがバックオフィスでこのような強硬手段を取ることは困難です。そもそもバックオフィスの成果は“売上”のような数値で管理されていませんし、担当者の“気配り”のような、定量データとして測定しづらい要素で現場が回っているからです。

そうであるならば、マネジメントサイドが「BYARD上で作業させる」のではなく、むしろ現場サイドが「BYARDで作業した方が便利な状態を作る」ことが重要ではないかと、私たちは考えました。

BYARDの機能は、現場サイドの人たちの“普段づかい”に便利であるよう、UXもできるだけシンプルに分かりやすく、スムーズに操作できるようこだわっています。「毎朝、まずは最初にBYARDを立ち上げるところから、すべての仕事がスタートしてもらえる」ようなイメージです。

普段の業務で使っていて便利だから、すべての仕事がBYARD上で行われるようになる——そんなバックオフィスの仕事の場=プラットフォームとなることを目指して、BYARDの開発を進めています。

今回ご紹介したもの以外にも「BYARDで作業した方が便利」になるような機能を用意しており、その一つが「テンプレート」です。次回、第11話はテンプレートの機能についてご紹介します。

「BYARD開発記」シリーズのご紹介

「BYARD開発記」は全13話のシリーズになっています。

BYARDそれ自体は、数ある業務用アプリケーションの中の一つですが、その背景にはバックオフィスの実務家として、事業の運営者として感じてきた想いや経験があり、それをプロダクトの設計に込めています。

BYARDでは、私たちと一緒にバックオフィスの世界を変えるようなプロダクトを作る仲間を募集しています。もし開発記をお読みいただいて、ご興味をお持ちいただけたようであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

シリーズINDEX

第1章:BYARDへとつながった背景ストーリー

第2章:起業・開発で活用した手法

第3章:BYARDのプロダクト紹介

最終章

BYARDの採用情報は、以下のページよりご確認いただけます。

また、BYARDのこと、業務設計のこと、バックオフィスのことなど、CEO・CTOと気軽に話せるカジュアル面談も実施しております。「気になるけど、いきなり採用に応募するのはな…」という方は、ぜひこちらへお気軽にお申し込みください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?