住宅の省エネについて考えてみる

今さらですが住宅の省エネについて考えてみたいと思います。

住宅では様々なエネルギーが消費されます。

たとえば、暖房、冷房、給湯、調理、照明、家電などです。

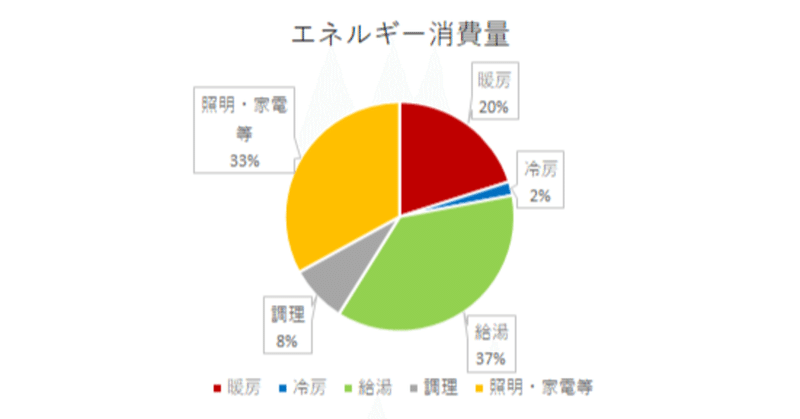

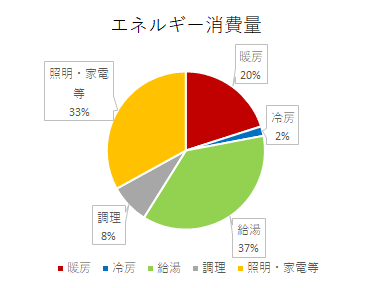

エネルギー消費量の割合

環境省の調査(平成29年)によりますと、関東の1年間のエネルギー消費量は以下になります。

暖房: 6.2GJ

冷房: 0.6GJ

給湯: 11.4GJ

調理: 2.5GJ

照明・家電等: 10.2GJ

これを円グラフにするとこのようになります。

一般的に暖房・冷房のエネルギー消費量が多い印象だと思いますが、実際には全体から見ると暖房と冷房を合わせても22%程度しかありません。

各家庭によってエネルギー消費量の割合は異なると思いますが、何かを削減するというよりは、全体で省エネを検討していく必要がありそうです。

住宅のエネルギー消費量は1973年から2017年までに2倍になっていますが、1995年くらいから減少傾向になっています。

おそらく設備や家電の省エネが進んでいる影響ではないかと思われます。

今後も設備や家電の効率は高くなっていくと考えられますが、すでにかなり効率が高くなっているものも多く、ここからさらに急激に省エネになるのは難しいかもしれません。

省エネ基準の指針

2025年から省エネ基準の適合義務化が決まりましたので、今後は省エネルギー基準(省エネ基準)が最低レベルの位置づけです。

そのため、今後の住宅の省エネ性能については省エネ基準をベースとして、さらに省エネ性能を高めていくことになります。

省エネ基準よりも上の基準としては、現在ZEHがあります。

また、断熱性能としてはHEAT20 のG1・G2・G3があります。

ZEHをクリアするためには太陽光発電などの創エネの設備が必要になります。

また、HEAT20をクリアするためには、断熱性能を高めるためにコストがかかります。

そのため、省エネ性能とコストのバランスを考えながら設計を考慮する必要があります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?