仕事を辞めて法科大学院(ロースクール)の未修者コースに入学するとはどういうことかという話

はじめに

法科大学院(ロースクール)の未修者コースを無事に卒業し、運良く司法試験に合格することができましたので未来の後輩のために私の未修者コースでの体験談を記します。

筆者スペック:アラサー。非法学部出身(文系)。前職は営業。法律の勉強はロースクール入学後から開始。

本記事は主として過去の私と同じように、仕事を辞めて未修者コースに進学しようと考えている社会人の方を対象としています。

私はよくわからずに未修者コースに入学してしまったので、本記事が進学を検討する方の一つの参考資料になればいいなというのが執筆の目的です。

未修者コースは多様な法曹人材の育成を目的としているということもあり、キャリアに悩んでいる社会人だと選択肢の一つとして未修者コースへの進学を考える人もいるかと思います。

また、実際に進学に向けて動いている方でしたら各法科大学院の合格発表もほぼほぼ終わり、見事合格されている場合は新生活への期待に胸を膨らませているのではないでしょうか?

久方ぶりの学生生活、楽しみですね!

書き出したら予想外に長くなってしまったので、私の体験から特にみなさんにお伝えしたいことを3行に要約します。

1. 進学は一回冷静になって考え直せ。

2. それでも進学したいなら今すぐ勉強しろ。

3. 進学したらツラいことだらけ。でも良いこともなくはない。

以下長々と続きますが、よかったらお付き合いください。

※注意

筆者は法科大学院卒業後に司法試験を受験しているため、現行の制度である在学中受験についての知識・経験は一切ありません。以下の文章は私の受験生時代の経験、つまり在学中受験制度導入前のカリキュラムや試験制度に基づくものであり、在学中受験制度が導入されたことによって変化が生じていると思われます。この点ご注意ください。

(「在学中受験制度」って何?という方のために簡単に補足しますと、令和5年の司法試験から法科大学院の在学中(3年次)に受験ができるように制度改革がされました。これによりこれまでは卒業後でないと受けられなかった司法試験を早期に受験できるようになり、資格取得までの期間が約1年短縮されることになりました。ただしその分在学中のカリキュラムがぎゅうぎゅうになったとかなってないとか。これから進学される方はこっちの制度です。)

1. 進学は一度冷静になって考え直せ。

(1) 未修者コースの合格率(?)

私の通っていた法科大学院では入学前の段階で「覚悟をもって入学するように」との趣旨のお言葉が教授からありました。

当時はよくわかっていませんでしたが、事前に伝えてくれるのは良心的だったと思います。(皮肉ではない。)

これは一般的に未修者コースの修了生の司法試験合格率が低いからです。

未修者コースへの進学を検討している方は「未修の合格率は低い」ということをなんとなく聞いたことがある人もいるのではないでしょうか?

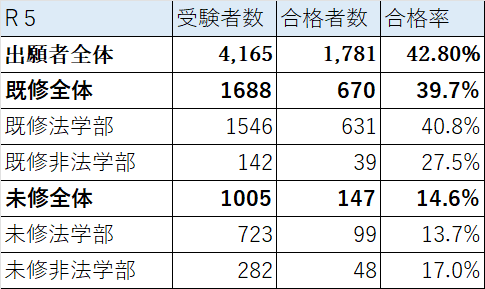

では実際にどれくらい低いのか、令和5年度の司法試験の結果を見てみましょう。

https://www.moj.go.jp/content/001396897.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001405789.pdf

法科大学院修了生のみを対象として計算してみますと以下の通りです。

このように未修の合格率は既修者コースのそれと比べると明らかに低いです。

(ちなみに令和5年は例年と比べても特に低いですが、例年でも合格率は大体20%以下です。)

「今年の司法試験の合格率は42.8%かぁ、これならワンチャン自分でも受かるかも!」と勘違いして未修者コースに進学しようとしていませんか?

未修者コースに入学する場合の合格率はそんなに高くないです。

合格率14.6%の試験を受けるために、会社を辞めて3年間学生生活を送りますか?

本当に?

「覚悟をもって入学するように」との言葉が正しいことがよくわかります。

一度冷静になって考え直しましょう。

(2) 未修者コースの合格率

ここまで読んで「いやいや、未修の合格率が低いことなんてわかっているよ。」とか「私は入学後からめちゃくちゃ勉強頑張るから大丈夫。」とか考えていませんか?

先にネタバレしますが、未修者コースの実際の合格率は14.6%もありません。

社会人から未修者コースに進学する場合には、もう一つ重要な数字を確認する必要があります。

それは「標準修業年限修了率」です。

簡単にいえば、未修者コースに入学すると留年する可能性が結構あるということです。

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_16.pdf

リンク先の2ページ目にあるように、令和4年に法科大学院の未修者コースを留年せずに卒業できた社会人経験者は全体の37.1%しかいません。

とても大雑把にいえば3人に2人が留年しているということになります。

留年した人の中には残念ながらその後退学をした人もいるでしょう。

つまり、未修者コースを卒業して司法試験の受験資格を得られない人が一定数いるということです。

これが先程の「未修者コースの実際の合格率は14.6%もない」ということの意味です。

「いやいや、未修の合格率が低いことなんてわかっているよ。」とおっしゃいますが、ここまで考えていましたか?

一度冷静になって考え直しましょう。

(退学者のデータが出せると良かったのですが、残念ながらデータは見つかりませんでした。私の実体験ではやはりクラスメイトに数人いました。)

また、社会人で会社を辞めて未修者コースに進学する場合、多くの方は「教育訓練支援給付金」という制度を利用することになると思います。

詳しくは別途検索していただきたいですが、要するに失業手当の8割の金額が法科大学院に在学している期間継続して貰えるという大変素晴らしい制度です。

(この制度があったからこそ私は未修者コースへの進学ができたといっても過言ではありません。)

実際に進学を考えている方の中でもこの制度を在学中の生活費の当てにしている人も多いのではないでしょうか?

しかしこの素晴らしい制度も、一度留年すると一切の容赦なく支給が打ち切られることとなります。

繰り返しになりますが、おおよそ3人に2人が留年しています。

そのような中で金銭という大事な生命線を教育訓練支援給付金に頼りますか?

「私は入学後からめちゃくちゃ勉強頑張るから大丈夫。」とおっしゃいますが、留年した人が勉強していないとでも思っていますか?

(詳しくは後述しますが全くもってそんなことはないです。)

一度冷静になって考え直しましょう。

(3) 未修者コースの一回目合格率

先の留年率の話にも関わりますが、会社を辞めて司法試験に挑む以上、早く司法試験に合格したい、なんとか留年せずに卒業して1回目の試験で合格したいです。

先程の14.6%という数字は複数回受験者を含めた上での合格率となります。

司法試験は1回目が1番合格しやすい試験である(?※)ことを考えると、むしろ気にするべきは1回目の合格率であるとも考えられます。

※リンク先受験回数別の合格率参照。

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-2.pdf

では実際にどれくらいの人が1回目の司法試験で合格するのでしょうか?

まずは在学中受験から見ていきます。

https://www.moj.go.jp/content/001396897.pdf

https://www.moj.go.jp/content/001405789.pdf

上記リンク先をもとに計算してみますと以下の通りです。

こちらを見ると未修者コースでも合格率は33.7%となり、先程の14.6%と比べたらかなり魅力的な、賭けるに値する数字に見えます。

ただしこちらの数字も前述と同様に標準修業年限修了率を意識する必要があります。

(残念ながらデータがないので計算ができません。)

また、在学中受験に関しては未修の中でも合格する自信の無い人は受験を回避した(?)とか聞いたことはあります。※

(※先に述べましたが私は在学中受験について知りませんのでこの一文はあまり信用せずに読んでください。実際はどうなのでしょう?)

では修了後1回目受験の合格率はどうでしょうか?

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_2-2.pdf

上記データをもとに計算しますと以下の通りになります。

こちらも合格率は約30%となかなかに希望が持てそうな数字となっています。

ここまで読んでくださった方は「合格率は14.6%も無いとか脅しやがって」とお思いでしょうが、これに留年等を加味して計算するとどうなるのでしょうか?

令和5年の試験なので、令和2年に入学した方の数字をもとに合格率を計算してみます。

https://www.mext.go.jp/content/20201021-senmon02-1421098_00005_06.pdf

ちなみに令和4年の場合もほぼ同様の数値となっています。

https://www.mext.go.jp/content/20230111-mxt_senmon02-000025330_2.pdf

入学者数という入り口から計算すると、1回目での合格率は16.5%とかなり低い数字となってしまうことがわかります。

これではやはり厳しいです。

ただ一方で、留年せずに法科大学院を卒業することができれば、約30%の確率で1回目の試験で合格することが可能であるということもわかります。

(4) 司法試験という謎の試験

そうすると未修者コースに進学する人間としては、まずは留年せずに法科大学院を卒業することが一つの目標となるのでしょう。

ここでは載せられませんが、私の通っていた法科大学院では学内の成績と司法試験の合格率には相関関係があるので、学内平均〇〇点以上を目指すように、との指導がデータとともにありました。

先に述べた1回目合格率の話と合わせて考えると、まずは良い成績をとって留年しないように、というのは目標として正しいと思われます。

留年をしないことが目標だなんてなんだかとても当たり前のことを書いている気もしますが、ここまで読んでくださった方であればそれ自体がとても難しいことであるとご理解いただけていると思います。

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_16.pdf

(標準修業年限修了率を再掲)

また、仮に1回目の試験が不合格になっても、受験さえできれば次のようなデータもあります。

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_3.pdf

上記5ページ目によれば未修でも2回目の司法試験の合格率は累計で40%以上になります。(※)

※直近4年間のデータのみを都合よく見ています。

5年間継続して司法試験を受け続けるのは資金的に不可能でも、1回目不合格の後にもう1年だけ受験する、というのは事前に貯金を頑張ればなんとかできるレベルの話だと思います。

そうすると、1.まずは留年を回避して受験する、2.留年してしまってもなんとか卒業して受験する、3.1回目不合格でも2回目までは試験勉強を頑張る、というような方針が立てられます。

ただし、注意すべきは留年した人の合格率等についてのデータが全くないことです。

留年がその後の合格率に与える影響は全くわかりません。

(私の同級生も来年受験なので経験から語ることもできません。)

結局、とにかく留年しないことに尽きるのかもしれません。

また、現実問題として留年をした時点で教育訓練支援給付金が止まりますので資金的にもかなり厳しいことになっているはずです。撤退という選択肢が浮かんできます。

それではどのようにすれば留年をしないのか?を考えると、これがかなり難しいです。

データではなく私の実体験からの感想になってしまいますが、「留年をした人=頭が悪い・勉強をサボっている」という単純な話では絶対にないからです。

もちろんそういう事例が無いとは言いませんが、話していて優秀だと感じる相手が留年している例を何件も知っています。

彼らが留年して、私が進級できている差が正直よくわかりません。

同様に、1回で合格できる人と合格までに複数回かかる人との差もよくわかりません。

個人的にはここが未修者コースの最も恐ろしいところだと思っています。

入学したのは良いものの、果たして自分はどちら側なのか。

それがわかる頃には留年して人生の岐路に立たされていることになります。

合格率が上記のような数字である以上、入試の段階で適切な選別ができているとは思えません。

もっとも、この問題に対してなんの根拠もない個人的な仮説がなくはないです。

それは「1年次終了時点での法的知識量が影響している」という説です。

(これは私の記事なので好き勝手に妄想を書かせてもらいます。以下信じるか信じないかはあなた次第です。)

未修者コースにはそもそも制度的に無理がある、という主張があります(これは私の妄想ではなくたまに耳にするレベルの話です。)。

既修者が法学部の4年をかけて学ぶ内容を未修者は1年次だけで詰め込むのですから、無理をしている、厳しいというのは間違いないと思われます。

未修者コースは、1年次が未修者のみでの詰め込み教育、2年次から既修者と合流していきなりハイレベルな法律学、3年次には少し授業に慣れたと思ったらもうすぐ司法試験、と慌ただしく過ごすことになります。

このようなカリキュラムですから、2年次からの既修者との授業についていくには1年次でいかに知識量を稼ぐかというのが重要になってきます。

実際、この1年次の時点で留年する人も多いです。

(社会人経験者の留年率は42.2%。)

https://www.mext.go.jp/content/20231220-mxt_senmon02-000032781_17.pdf

私の法科大学院の教授は「未修者は既修者に1年で追いつくのではなく、卒業時点で追いつくのが目標」ということをおっしゃっていました。

それはもっともだと思うのですが、一方で基本的な法的知識を一定量1年次に身につけられないとその後の2年次以降の勉強が全く身につきません。

また、個人的にも1年次の成績から2年次以降伸びている人というのはほぼ聞いたことがありません。

(データ少ない。でもだいたい1年次の成績から比べて2年次以降は落ちているか維持だと思います。2年次以降は既修者コースに混ざっての成績となるのでだいたいがそのはず。)

このことからも1年次終了時点での法的知識量の影響は大きいと思われます。

また、説などと大げさに言っていますが、私の仮説を出すまでもなく、単純に法的知識が多いことに越したことがないのは間違いありません。

進学を考えている人はすぐに勉強を始めるべきです。勉強方法について詳しくは後述します。

(5) どの法科大学院を選ぶか

ここまでは受験者全体の話をしてきましたが、当然ながら各法科大学院によって合格率等に差が生じています。

どこまでをいわゆる“上位ロー”と呼ぶかは宗教問題なのでここでは踏み込みませんが、進学先を検討する上で各法科大学院の合格率は必ず意識するべきです。

<参考>

2023年(令和5年)司法試験 法科大学院別 未修者合格率ランキング(Schulze BLOG様)

教育訓練給付制度検索システム

また、標準修業年限修了率も各法科大学院のホームページ等に記載があるのが通常です。

少し検索すれば出てくると思いますので進学希望先については必ず確認してください。

<例:一橋大学法科大学院 >

そして、これまた当然ですが各法科大学院によって教育方針に特徴があります。

私は私の通っていた法科大学院のことしか知りませんので各自気になる法科大学院を調べていただくしかありませんが、例えば私の通っていた法科大学院は放任主義であったのに対して、マン・ツー・マン教育に力を入れている法科大学院もあるとかないとか聞いています。

自分に合いそうな教育方針の法科大学院を探しましょう。

例えば大本営発表としては以下のような資料があります。

https://www.mext.go.jp/content/20230314-mxt_senmon02-000028143_1.pdf

(法科大学院の機能強化構想について)

実際はどうなのか、という情報の収集方法としては例えば次のようなことが考えられます。

・ 各法科大学院の説明会への参加

→多くの法科大学院が説明会を開催していると思います。質問コーナー等実際にどうなのかという質問を聞ける機会は多いと思いますので気になる場合は参加するべきです。

・ X(旧Twitter)で在学生を探す。

→法科大学院生は「質問箱」や「マシュマロ」「Querie.me」等匿名質問を受け付けている人が一定数います。(素晴らしい文化ですね。)

気になっている法科大学院の方が必ずいるとは限りませんが頑張って検索してみるといいと思います。

合格率や修了率の数字の低さを覚えていますね?

入学する環境はとても大事ですから事前に必ず確認しましょう。

なお、とくにこだわりがない場合には合格率および合格者数の観点からみて上位の法科大学院に入学することをおすすめしますが、1点だけ注意が必要なことがあります。

それはいわゆる”上位ロー”の授業は司法試験合格レベルよりも高度な内容を扱っているということです(2年次以降の話)。

合格率上位の法科大学院は、それだけ”合格のための”質の高い授業をしてくれると思われるかもしれませんが、そういうことではないです。

法科大学院は司法試験予備校ではなく、上位ローは”優秀な法曹”を世に送り出すことを目的としていますので、その目的を達するために単純な司法試験合格レベルを大きく超えた内容の授業が一部においてされます。

通常の意識レベルの未修者は留年率や合格率に怯え、なんとか合格して”法曹”になりたいとしか思っていません。一方で上位ローでの授業は上記の理由から”優秀な法曹”向けの内容で行われます。ここに需給の不一致が生じます。

そうすると、基礎もおぼつかない未修者が背伸びして解く応用問題のさらに発展形ともいうべき高度な法律学に触れることとなり、授業を真面目に受ければ受けるだけわけがわからなくなるという悪循環が起こり得ます。

(一部の合格者が法科大学院の授業は無視しろという勉強法を勧めてくるのはこのような理由からだと思います。)

「この法科大学院の合格率が高いということは授業の質が高くて入学後に合格に向けて鍛えてくれるに違いない!」という認識は、上記のように一部において間違っていますので注意してください。

もっとも、このようなデメリットは存在するものの、授業との適切な距離感を保てればそこまでひどいことにはなりません。法科大学院の授業は2年次以降ソクラテスメソッドという1対1の質疑応答の形式で進みますが、教授も未修者に対してはわからない問題を素直にわからないと答えさせてくれます。つまり逃してくれます。(人によって程度は異なりますが、私は毎回明らかに質問の内容に教授からの手心を感じていました。)

したがってデメリットとしてはそこまで大きくはありません。

難しい授業も完全な理解はできなくとも知的好奇心がくすぐられてそれはそれで興味深いものです。私のように自分の頭の良さに自信の無い方は「なんかすごいことやってる感」を楽しむくらいがちょうどいいのかもしれません。

また、上位ローに入学すれば優秀な同級生と切磋琢磨できる環境が手に入ります。司法試験は長期戦なので自分をどの環境に置くかは非常に大事です。この莫大なメリットは先に挙げたデメリットを補って余りあるものだと考えます。

こだわりが無いのであれば上位ローへの進学をおすすめします。

2. それでも進学したいなら今すぐ勉強しろ。

(1) スタートダッシュ超大事

以上、散々脅してきましたが、上記の数字を理解した上で、そして進学先の法科大学院についてしっかりと検討した上で、それでもなお進学したいとお考えならば、ぜひ進学したほうが良いというのが私の意見です。

(誤解してほしくないのですが、この記事の目的は内情をよく知らずに未修者コースに入学してしまって、「こんなはずではなかった」と大変なことになってしまうのを防ぐことにあります。批判と読めてしまったかもしれませんが未修者コースへの批判を目的とする記事ではありませんし、個人的にはむしろ未修者コースに感謝しています。これは後述します。)

そして進学をすると決めたのならば今すぐ勉強を始めるべきです。

理由としては先に述べた「1年次終了時点での法的知識量が影響している」説もありますが、もっと単純な理由があります。

それは未修者コースの入学者で実際に法律の勉強を全くしていない学生はほぼほぼ存在しないからです。

(「司法試験の科目って7科目なの?“六法”全書なのに?」という状態で入学した私は論外です。)

未修者コースは多種多様なバックグラウンドを持つ法曹人材の育成を目的としていますが、入学時点での法的知識量もゼロから既修者コース合格者レベルまで幅広いです。

「入学したら1から法律を教えてもらえて司法試験に合格できるんでしょ?」というような認識でしたらそれは全くの誤りなので気をつけてください。

(ここまで読んでくださっていたら絶対違うとおわかりですね。)

先にも述べましたが1年次は詰め込み教育です。

何も事前知識がないと覚えるべき知識の物量で圧殺されます。

また、法科大学院は法科大学院であって司法試験予備校ではありません。

必ずしも授業がわかりやすいわけではありません。(というよりも授業の目的が違います。)

入学時点でつまずくと信じられないくらい大変なことになります。

スタートダッシュ超大事です。今すぐ勉強しましょう。

また、別の角度からの理由付けになりますが、法科大学院では自学自習の際にいわゆる“自主ゼミ”というのを組みます。

これは同級生複数名で集まって問題を解く勉強会ですが、ある程度自分と同じレベルの人で集まって開催されるのが一般的です(自発的に組むものなのである種当然ですね。)。

そうすると入学時点である程度の知識がないと1年次から自主ゼミを組めません。

1年次から自主ゼミを組んで学習効果あるのか?というのは争いあると思います。しかしそんなことはどうでも良くて、主目的はボッチ回避です。

3年間たくさん勉強することになりますが息抜きは必須です。誰にも話かけられず、孤独に勉強するのはとんでもなくツラいです。

入学時点で知識がゼロだと「一緒に勉強しよう」の一言がいえません。みんな必死でめちゃくちゃ迷惑なので。

ギブ・アンド・テイクの関係からスタートできるよう、ある程度の知識は入学前に必ず身に着けましょう。

司法試験は長期戦です。

メンタルの管理は本当に重要なので気をつけてください。

(2) 勉強方法(仮)

では入学前にどのように勉強すればいいのでしょうか?

予備校を利用するというのは一つの正解だと思います。

法科大学院は司法試験予備校ではない、と先に述べましたが、だったら司法試験予備校に頼るというのは当然の考えの一つです。

私は受験期に加藤ゼミナールを利用していましたが、周囲だと入学時点から伊藤塾やアガルートというのも多かったです。もちろん全く利用していない人も一定数います。使わなければ受からないなんてことは全くありません。

自分は予備校に全面的に頼って司法試験に受かるんだ!という考えだったらその予備校に従えば良いと思います。

予備校を利用するメリットとしては次のことが考えられます。

・授業や教材がわかりやすい(初学者のインプットは大変。)

・プロが考えた論証集がもらえる

・過去問の分析に基づく頻出分野等を教えてもらえる

・答案添削してもらえる

・勉強時間の短縮

等々

先の合格率等の数字は覚えていますね?お金で確率があげられるなら課金するべきかもしれません。

(一方で、予備校側が意図的かどうかはともかく、こういう不安につけ込むビジネスであるという側面も否定できません。この点だけ意識しましょう。)

もっとも、予備校には結構なお金がかかりますからいきなり予備校に入るというのは選択肢として取りづらい場合も多いと思います。

それに予備校を利用しないと受からないという話でも全くありません。

例えばさきほど挙げたメリットに対しては以下のように反論できます。

・授業や教材がわかりやすい(初学者のインプットは大変。)

←司法試験は人気の試験なのでわかりやすい教材というのは予備校以外にも多々あります。

・プロが考えた論証集がもらえる

←論証集自体が本屋で販売されていたりします。また、自分でまとめノートや論証集を作る事自体がとても勉強になります。

・過去問の分析に基づく頻出分野等を教えてもらえる

←試験対策として司法試験の過去問を回していればある程度わかります。

・答案添削してもらえる

←自主ゼミで代替可能です。また、予備校によってはアルバイトが添削していて必ずしも内容が良いものとも限りません。

・勉強時間の短縮

←これはその通りだと思います。予備校を利用する最大のメリットだと思います。

結局、私の認識では予備校を利用することは司法試験合格に必須ではないが、利用すれば有益という程度です。

(個人的には加藤ゼミナールに非常に助けられました。)

さて、予備校を利用しないとなると別の勉強方法を、それも自分にあった勉強方法を探さなければなりません。

ちょっと検索すればわかりますが、ネットには本当に様々な勉強法が溢れています。

私なんかよりも優秀な方々がそれぞれに、司法試験の過去問をとにかく回せ、基本書をとにかく読め、論証暗記しろ、法科大学院の授業はよく聞け、法科大学院の授業は無視しろ等々、本当に様々な勉強方法を教えてくれます。

宗教問題なのでここではその是非には立ち入りません。

しかしながら初学者の勉強法については最大公約数的なものが存在するように感じます。

それは上記各種の勉強法のいずれかに取り組む前に、とにかくまずその科目を1周するということです。

とにかく1周をしないとその科目の全体像がわかりません。そして全体像をわからないままに勉強しても効率がよくありません。

勉強を始めるとわかると思いますが、法律は1つの条文を覚えてもなんの意味もありません。そして1つの条文の知識をただ積み上げていくだけでもあまり意味はありません。全体を把握して体系的な理解ができて初めて試験的な点数につながっていきます。

(3) 推薦図書(仮)

そうすると、どの本でまず1周するかという話になります。

異論は多々あると思いますが、ここでは私の推薦書を書きます。

選書基準は、「私は入学前にこれを読みたかったなぁ」です。

少し検索すれば色々な方がそれぞれにおすすめの入門書を公開していると思うのでそちらもぜひ参考にしてください。

・憲法

憲法1 人権(有斐閣ストゥディア)

私大好きストゥディアシリーズ。

困ったらストゥディア。困ってなくてもストゥディア。

人権の分野についての最初の1冊にちょうどいいと思います。

憲法学読本(有斐閣)

上のストゥディアを読んだ後ならいけるはず。

憲法は人権と統治に分かれていますが、統治の重要性は試験的にはそこまで高くない。ストゥディアを読んでこちらにステップアップするのと同時にこの本の統治の分野を読むので大丈夫なはず。

無理そうだったらストゥディアの「憲法2」か?という気もしますが、私が実際に読んでいないのでなんともいえないです。

・行政法

行政法(有斐閣ストゥディア)

信頼と安心のストゥディア。1冊目にはやっぱりストゥディア。

これか藤田先生の行政法入門(有斐閣)がいいのではないかと思います。

基礎演習行政法(日本評論社)

私は行政法に最後まで苦労しました。

全科目の中で最も答案練習が必要な科目だと思います。基本書、入門書を読んでも答案に結びつけづらいです。

読んだところで、つまり具体的にどういうこと?というのを試験問題と同時に見ないと難しいと思います。

したがって、入門書紹介と言いつつ一冊だけ演習書を載せます。

私はこの本を読んで行政法が全くわからないという状態を脱しました。

・民法

リーガルベイシス民法入門(日経BP)

いきなり潮見先生の民法(全)(有斐閣)から入るのでもいいと思いますが、個人的にはこっちのほうが初学者の段階ではわかりやすいと思います。

なにより読み物としても面白いです。ここに挙げた全部の本の中での1冊目でもいいかもしれません。

民法に苦手意識を持つと試験的に詰みかねないので丁寧にワンステップずつ勉強をかさねていきたいです。

民法シリーズ(有斐閣ストゥディア)

すごいぞストゥディア。ありがとうストゥディア。

検索してもらえばわかりますが全7冊のシリーズもので、2だけがまだ出版されていません。

出版時期の関係で私は「民法3担保物権」と「民法4債権総論」しか読んでいませんがどちらも大変わかりやすかったです。

受験生時代は早く他のも出してくれと祈っていましたが祈りは通じませんでした…

読んでないのでわかりませんがたぶん他のも同じくらいわかりやすいはずです。

なお、自分が法律の勉強に耐えられるか不安な人は、上で挙げたリーガルベイシス民法を読んだ後に「民法4 債権総論」を読んでほしいです。

リーガルベイシス民法は読み物としてもなかなかおもしろいので比較的スラスラと読めると思います。

一方で、この本は民法の入門書になりますので、これを読んで「読むのが苦痛」、「理解が追いつかない」というような感想を持つようだと未修者コースは厳しいかもしれません。

(読んですぐに内容を覚えられる、覚えられないではありません。「全くわからん」とか「法律に拒否反応が出る」とかそういうチェックが趣旨です。)

イメージとしてざっくりと、難易度順に、注釈書・コンメンタール>基本書>入門書>その他、というように様々な本を用いて法科大学院では法律を勉強することになります。

リーガルベイシス民法はその他寄りの入門書で、民法4債権総論は基本書寄りの入門書です。

司法試験的には入門書では耐えられませんので、基本書を各種読むことになりますが、それらはストゥディアよりも難易度が高いです。そういった意味で、ストゥディアで拒絶反応が出てしまうようでは未修者コースはちょっと厳しいかもしれません。

・会社法

会社法(有斐閣ストゥディア)

それいけストゥディア。やったれストゥディア。

社会人経験者だと1番理解しやすいかもしれない科目が会社法です。株をやっているとさらにわかりやすいかもしれません。

会社法は条文が細かいですが、この本はかなりわかりやすくコンパクトにまとめてくれていると思います。

・民事訴訟法

民事訴訟法(有斐閣ストゥディア)

やっぱりストゥディア。結局ストゥディア。

民事訴訟法は個人的に1番わけのわからない科目だと考えています。

底なし沼といいますか、深入りすると助からない科目という印象です。

その点ストゥディアは簡易に書かれていて、ひとまず深入りせずに全体像を把握することができます。

入門書ではありますが、私は司法試験直前まで繰り返し読んでいました。

・刑法

刑法は総論と各論に分かれています。

どこでも刑法 総論(有斐閣)

各論に比べて総論はやや抽象的で理解するのが難しいのですがこの本は端的でわかりやすいです。かなり読みやすくもあると思います。

ストゥディアもわかりやすさという点ではこれには勝てない…

各論は執筆してくれないのでしょうか?

基本刑法Ⅱ 各論(日本評論社)

申し訳ないですが各論は入門書を使用していなかったので紹介できるのがありません。

基本書では基本刑法Ⅱ各論(日本評論社)にお世話になっていました。

どこでも刑法を読んで、基本刑法に移るのでいいと思います。

刑法各論はニュースとかドラマでイメージしやすい分野でもあるので対応できると思います。

・刑事訴訟法

入門刑事手続法(有斐閣)

司法試験とは必ずしも直接の関係はないのですが、起訴状のサンプルや法廷の配置図、実務の統計データ等、実際の刑事訴訟についての情報が適時書かれています。なんとなくイメージが湧きにくく、とっつきにくい刑事訴訟法ですが、こういった実例を交えて学習するとちょっとだけ理解が深められます。

本当に入門書か?と言われるとここまで紹介してきた本とはちょっと毛色が違うかもしれませんが…

ちなみにストゥディアもあります。

残念ながら私の受験生時代には出版されていませんでしたので読んでおりませんが評判は良さそうです。

さすがはストゥディアですね。

・選択科目

入学後からで大丈夫です。それよりも7科目に時間を使いましょう。

入門書だけで結構な量になりました。

嫌になってきましたか?勉強を始めるとここからさらに基本書や判例百選、演習本や参考書が追加されます。授業料とは別に書籍代は結構かかります。

また、もちろん入門書を読むことは必須ではありませんので、最初から基本書というのもありえます。

ただ、急がば回れと言いますか、初学者であれば入門書を挟むほうが結果として理解が早まるように個人的には考えます。

どちらでも良いですが、とにかく絶対に入学前に各科目最低1周をしましょう。

(時間があるならば、)私だったら3周します。

1周目は1時間かからないくらいでパラパラと速読します。内容に疑問が生じても止まりません。読み返しません。とにかく読み切ります。全体像を把握するのが目的で、詳細については飛ばします。

2周目は条文を引きながら読みます。勉強法の記事にも書きましたが六法を引くのは大事です。これを軽んじる人がたくさんいますが、条文を引くのは大事です。めちゃくちゃ大事です。法律の試験のスタートは条文です。条文を読まないなんてちゃんちゃらおかしいです。必ず引きましょう。

3周目はもう一度条文を引きながら読みます。どうせ2回読んだくらいでは頭に入りません。もう一度読みましょう。

1周しかできないなら上記2周目のやり方で1回読んでください。

繰り返しますが、入学前になにも勉強していないという状況は絶対に、絶対に避けてください。

本当に本当に大変なことになります(トラウマ)。

【追記】もう少し踏み込んだ勉強法について記事を書きました。優先すべきは上記ですが、余裕がありましたらこちらもご覧ください。

3. 進学したらツラいことだらけ。でも良いこともなくはない。

以上、長々と駄文を重ねてしまいましたが、未修者コースへの進学を検討している社会人が事前に知っておくべきと思ったことは一通り書いたつもりです。

最後に私の未修者コースへの感想を述べて終わりたいと思います。

結果論として私は運良く留年することなく卒業でき、これまた運良く一発で司法試験に合格することができました。

つまり運がよかったんだね!と何も知らない他人から言われたらイラッとする程度にはもちろん努力をしましたが、やはり運の要素が大きいことは否定できません。

もう一回司法試験を受けるのは絶対に嫌ですし、もう一回未修者コースに入学するのも絶対に嫌です。精神的にとにかくきつかったです。

それでも個人的には未修者コースには感謝をしています。

理由は主に以下の2つです。

(1) 学び直しとして未修者コースは有益。ただし…

世間ではその合格率の低さから未修者コースの存在意義に疑問を呈する声があります。

社会的意義として実際にどうなのか?というのは難しくてわからないので立ち入りませんが、一利用者としてはこのコースが存在していてとても助かりました。

ご存知と思いますが、社会人が司法試験を受けようとする場合、法科大学院への入学と予備試験の合格の2つのルートがあります。

しかしながら司法試験に受かった今から考えても、私自身が働きながら予備試験に合格することは不可能だったと思います。

理由としては前職が比較的長時間労働の会社であり、しかも出張等が多い業種だったので物理的に勉強時間を捻出するのが難しかったことと、そのような労働環境の中で疲れた体に鞭打ち、友人からの誘いを断ってまで勉強するほどの根性が私にはないからです。

この点法科大学院であれば最低限の生活費を国からもらいながら全力で司法試験を目指すことができます。

たしかに合格率は低いかもしれませんが、勉学に打ち込める環境を与えてもらえるのはとてつもなくありがたい話です。

このように、未修者コースの有益性は教育訓練支援給付金制度とセットでの話だと考えます。

貧すれば鈍するといいますが、貯金を切り崩しながら勉強を続けるということになったら耐えられなかったでしょうし、そもそも選択肢として進学をしなかったと思います。

挑戦をする以上失敗のリスクはつきものですが、取れるリスクと取れないリスクがあります。

教育訓練支援給付金制度がある現状でならば、私の価値判断では、十分取れるリスクだと思っています。

また、リスクに対するリターンの話ですが、これまた詳細は別途各種就活サイト等を参考にしてほしいですが、法律事務所に採用された場合は概ね初年度から500万円以上いただけるところがほとんどだと思います。

(なお、いわゆる五大法律事務所や名門に採用されることは、よっぽどのキャリアが無い限り難しいと思いますので注意してください。)

以前と比べたら弁護士は稼げなくなっているとの数字もありますが、実際のところはどうなのか、実務に出ていないので私にはわかりかねます。詳しくは別途検索してください。悲鳴も聞こえると思います。要するに、弁護士資格だけ取れば人生安泰ということではなくなっているようです。

私個人の実績としては初年度から年収自体は前職よりも上がる予定です。

ただし会社員として過ごしていれば得られた逸失利益が5年分(法科大学院3年+司法試験1年+司法修習1年)ありますので、これを回収できるかはこれからの自分の頑張り次第といった感じです。

(この意味でも教育訓練支援給付金制度がないと厳しいです。)

【追記】

(法科大学院でかかる費用について別途記事を書きましたのでよければこちらも参考にしてください。)

また、お金の問題ではなく、自由な働き方や仕事のやりがいというメリットもあるでしょう。まだよくわかっていませんがきっとあるはずです。あってほしいです。

肝心のリターンの話が雑ですみません。

3年間ほぼ毎日勉強をしてなんとか授業にくらいつき、定期試験では何日も徹夜で知識を詰め込み、試験が終われば留年に怯えながら成績発表を待ち、退学や留年をしていく同期を無念とともに見送りながら、なんとか自分は卒業できたと思ったら次はラスボスの司法試験。人生のかかった試験を前に緊張感は頂点で食事は喉を通らず、眠れず、眠れたと思ったら試験に落ちている夢で目が覚める。本番になり、試験問題を開くとそこには未知の論点で頭は真っ白、これはもうだめだと思いながらもなんとかそれらしき回答を必死に汚い字で積み重ねる。これを繰り返すこと3日間、試験時間だけで17時間(論文)。続いて人生をかけた運試し(短答)。2択まで絞り込めるものの正解がわからないという問題を、なんとかこっちが正解でありますように、と祈りを込めて丁寧に黒塗りする。試験が終われば合格発表まで数ヶ月の待機期間。数日もすればネットには優秀層の再現答案が出回り始め、やめればいいのに一度覗いてしまえば不合格を確信してまた眠れぬ日々が始まる。

そして、こんな日々を繰り返した先でなんとかたどり着いた合格も、ゴールではなくスタートラインにすぎないというのが紛れもない事実です。

ですから、私もまだまだこれからリターンを取りに行く段階なので正直よくわかっていません。

今はたとえ困難でも、合格すればこんなにいいことがあるんだ!と、もっと希望に溢れたことを伝えられるといいのですけど…

(2) 勉強という得難い経験

(これは個人的な理由であまり一般化はできないと思います。)

私は運と口先だけで生きてきた人間なので、勉強や資格試験とは縁遠い人生を過ごしてきました。

それでいいと思っていたのですがいろいろとありまして、人生で一度くらいは勉強をしてみるかと法科大学院進学を志しました。

そんな私が法科大学院に入学して見たのは自分よりも若くて、自分よりも優秀な人間が、自分よりも圧倒的に勉強している姿です。

いわゆる“上位ロー”に入るとクラスメイトのレベルが高くて良いといいますが、私は彼ら彼女らの知識レベルの高さよりも勉強に打ち込む姿勢を間近で見ることができたことが1番良かったと感じています。

みんな本当にすごいすごかったです。

法科大学院に入らなければ知ることのない世界だったと思います。

留年したら教育訓練支援給付金が打ち切られる恐怖というマイナスな理由と、優秀なクラスメイトが頑張っているのだから私も頑張ろうというプラスな理由があったからこそ、こんな私でも司法試験に合格できたのだと思っています。

この点からも未修者コースには感謝しています。

おわりに

以上本当に長くなってしまいましたが、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。

ここまで書いておいて今更言うのもあれですが、結局は自分が合格できたからこそ言える綺麗事が大部分のようにも思います。

実際に自分が不合格だったらどうなっていたのか、合格した今でも不合格の自分の夢を見ます。

司法試験に受かることが全てではないというのはもちろんそうなのですが、自分が打ち込んでいたことで結果が出ないというのはとてもつらいことです。

未修者コースの実際については以上で挙げた通りです。

正直かなり厳しい環境だと思います。

それでも、挑まなければ何も得られません。

未修者コースへの進学が自分にとって真に挑むべきものなのか、それとも冷静になって避けるべきものなのか。

この駄文が判断の一助となれば幸いです。

みなさんの挑戦が実りあるものとなるよう、心からお祈りしております。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?