落ちないベッド〜スペースの心理学。

人の家に行って、その家の常識に触れ、衝撃を受けることが多々ある。

なかでも衝撃だったのが、落ちないベッドだ。

かなり前の話だ。

親友から、布団カバーを替えたいので手伝いにきてほしいと呼び出された。

妊娠中で大きなお腹の彼女にとって、布団カバーを替える作業は重労働だ。

はじめて寝室に通されたとき、衝撃が落ちた。

部屋に入ってすぐにベッドが置いてあり、どこにも足の踏み場がない。

ベッドをふたつ合わせた“キングキングベッド”とでもいうべき、大きな広い寝床が部屋を埋め尽くし、床が見えないのだ。

部屋全体がベッド。ベッドが部屋を占拠している。

ドアを開けたら、水が押し寄せてくる映画を観たことがあるけれど、

彼女の家は、寝室のドアを開けると、ベッドが押し寄せてくる感じ。

伝わるかな……

床が見えるスペースがないため、ベッドの上を歩いて移動する形になる。

驚くと同時に、ここまで来ると痛快だった。そして寝転がってみたくなった。

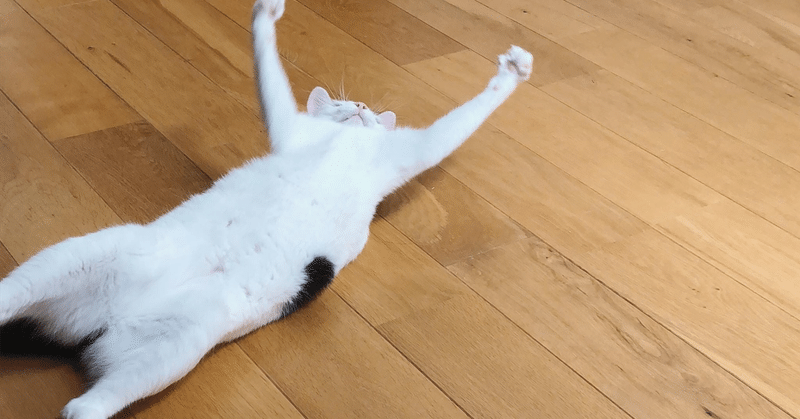

床に落ちる心配もない。

ごろごろ転がっても、どこまで行ってもベッドなのだから。

(壁にぶつかる心配はある)

決して広い家ではなかったけれど、眠る空間は贅沢だなと思った。

数年後、彼女の実家に泊まりにいったとき、合点がいった。

ひとりっこの彼女の部屋は、部屋全体がベッドだった。

その晩、はじめてこの広大なベッドに彼女と一緒に寝たのだけれど、

それはそれは、楽しくて心地よいものだった。

限られたスペースで眠るのと違って、なんともいえない解放感とワクワク感。

なぜか、アルプスの少女ハイジになった気分だった。

一方で、ドラえもんの押し入れベッドのように、狭い空間にも惹かれる。

実際、子どもの頃の憧れのひとつが、二段ベッドだった。

狭い家に住んでいて、家族がぎゅーぎゅーに寝ていたためか、眠る「個人空間」が欲しかったのだろう。

その後、引っ越して自分の部屋ができて以降も、なんとなく二段ベッドは憧れだった。ベッドそのものが、秘密基地のように思えたのかもしれない。

ちなみに、人が狭い空間に安心感を抱くのは、赤子のときに過ごした「胎内」を感じるからだそうだ。

心理学的な点からいえば、天井が高いとか、吹き抜けになっているとか、そういう空間にいると、想像力が刺激されるという。

子どもの勉強机も、仕事用の作業スペースも、そういう意味では、広いほうがいい。

公園や体育館など、広い空間で過ごすと、固まった思考がぱっと開ける感覚があるのは、そのためだろう。

ノートにアイデアを書き出す際、できるだけ大きなサイズのノートがいいと言われている。

小さなメモ用紙に、「海賊王に俺はなる!」とはなかなか書けない。

A3の画用紙なら、書いちゃうかもしれない。

絵を描くにしても、文字を書くにしても、広いスペースに向かったほうが、自由度が増し、とんでもない発想が生まれていくものらしい。

どこまで転がっても床に落ちる心配がなければ、どこまでも転がっていけるのと同じだ。

時間もそうかもしれない。

スケジュールのスペースが少し広めにあると、行動の自由度が広がる。

心もそうだし、脳もそう。

スペースを広くとっておくと、新しいものが自然と入ってくるし、ワクワクもする。

最近、仕事が忙しく、スケジュールのスペースが狭くなっているのだけれど、そうなるといろいろなものが入ってくる余裕もなくなるなぁと、ちょっと感じている。

せめて広い作業スペースに、思う存分、資料やら何やらを広げて仕事をするようにしている。

それでちょっと楽しくなっている。

空間が心に与える影響って、大きいかもしれないなぁ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?