共通テスト古文(2021)全訳「栄花物語」大北の方も~解釈解説・和歌【現役ライターの古典授業】

受験生の皆さま、お疲れ様です!

2021年(令和3年1月)に行われた、第一回共通テストの国語第三問・古文で出典された「栄花物語」本文の全文と、現代語訳(全訳)を載せておきます。

※設問に関する解説や満点をとるコツに関しては以下の記事をどうぞ。

※共通テスト2022年・2023年古文全訳は以下です。

それでは以下、いきます。

最後にあらすじ的な意訳もつけてます。

----------

【共通テストにおける導入文(リード文)】

次の文章は、『栄花物語』の一節である。藤原長家(本文では「中納言殿」)の妻が亡くなり、親族らが亡骸をゆかりの寺(法住寺)に移す場面から始まっている。これを読んで、後の問い(問1~5)に答えよ。

【共通テスト本文(全文)】大北の方も~

大北の方も、この殿ばら(注1)も、またおしかへし臥しまろばせたまふ。これをだに悲しくゆゆしきことにいはでは、また何ごとをかはと見えたり。さて御車(注2)の後に、大納言殿(注3)、中納言殿、さるべき人々は歩ませたまふ。いへばおろかにて、えまねびやらず。北の方(注4)の御車や、女房たちの車などひき続けたり。御供の人々など数知らず多かり。法住寺には、常の御渡りも似ぬ御車などのさまに、僧都の君(注5)、御目もくれて、え見たてまつりたまはず。さて御車かきおろして、つぎて人々おりぬ。

さてこの御忌のほどは、誰もそこにおはしますべきなりけり。山の方をながめやらせたまふにつけても、わざとならず色々にすこしうつろひたり。鹿の鳴く音に御目もさめて、今すこし心細さまさりたまふ。宮々(注6)よりも思し慰むべき御消息たびたびあれど、ただ今はただ夢を見たらんやうにのみ思されて過ぐしたまふ。月のいみじう明きにも、思し残させたまふことなし。内裏わたりの女房も、さまざま御消息聞こゆれども、よろしきほどは、「今みづから」とばかり書かせたまふ。進内侍と聞こゆる人、聞こえたり。

契りけん千代は涙の水底に枕ばかりや浮きて見ゆらん

中納言の御返し、

起き臥しの契りはたえて尽きせねば枕を浮くる涙なりけり

また東宮の若宮の御乳母の小弁、

悲しさをかつは思ひも慰めよ誰もつひにはとまるべき世か

御返し、

慰むる方しなければ世の中の常なきことも知られざりけり

かやうに思しのたまはせても、いでや、もののおぼゆるにこそあめれ、まして月ごろ、年ごろにもならば、思ひ忘るるやうもやあらんと、われながら心憂く思さる。何ごとにもいかでかくとめやすくおはせしものを、顔かたちよりはじめ、心ざま、手うち書き、絵などの心に入り、さいつころまで御心に入りて、うつ伏しうつ伏して描きたまひしものを、この夏の絵を、枇杷殿にもてまゐりたりしかば、いみじう興じめでさせたまひて、納めたまひし、よくぞもてまゐりにけるなど、思し残すことなきままに、よろづにつけて恋しくのみ思ひ出できこえさせたまふ。年ごろ書き集めさせたまひける絵物語など、みな焼けにし後(注7)、去年、今年のほどにし集めさせたまへるもいみじう多かりし。里に出でなば、とり出でつつ見て慰めむと思されけり。

※注釈)共通テストで注記されたもの

1この殿ばら・・・故人と縁故のあった人々。

2御車・・・亡骸を運ぶ車。

3大納言殿・・・藤原斉信。長家の妻の父。

4北の方・・・「大北の方」と同一人物。

5僧都の君・・・斉信の弟で、法住寺の僧。

6宮々・・・長家の姉たち。彰子や妍子(枇杷殿)ら。

7みな焼けにし後・・・数年前の火事ですべて燃えてしまった後。

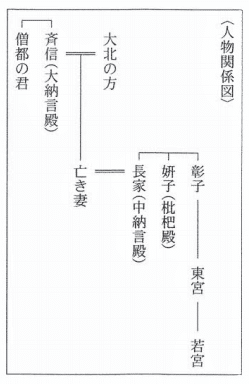

<人物関係図> ※共通テストで添付あり

----------

【全訳・現代語訳】※ほぼ直訳

大北の方も、故人と縁故のあった人々も、また何度も転げ回るように嘆きなさる。これさえ悲しく不吉だと言わないなら、他にどんなことを言えようと思えた。さて、中納言の妻の亡骸を運ぶ牛車の後ろに、大納言殿、中納言殿が乗り、その他ふさわしい人々が歩きなさる。言いようもない様子であり、とても表現しつくすことはできない。北の方の御車や、女房たちの車など後ろに続けている。お供の人々などは数えきれないほど多い。法住寺では、いつものお越しとも違う御車などの様子を見て、僧都の君は涙に暮れて、拝見なさることもできない。そうして牛車の牛を外して下ろし、続いて人々が降りた。

さて、この物忌の間は、誰もかれもそこにいらっしゃるはずだ。山の方を眺めなさるにつけても、自然に紅葉している。鹿の鳴く声に御目も覚めて、今少し心細さがつのりなさる。宮たちからも慰められなさるようなお手紙がたびたびあるが、ただ今は、ただ夢を見ているようにばかりお思いになって過ごしなさる。月がたいそう明るいのにも、物思いを残しなさることはない。宮中あたりの女房も、さまざまにお手紙を申し上げるけれど、並の身分の方に対しては「今自分で」とだけ書きなさる。進内侍という女房が申し上げた。

「約束したであろう千年の月日は涙の水底にあり、枕だけが涙に浮いて見えているのでしょうか」

中納言殿の御返歌、

「起き臥しの約束は絶えて尽きないので、枕を浮かせる涙なのだなぁ」

また、東宮の若宮の御乳母である小弁、

「悲しみを一方では慰めてください。誰でも最後には止まるべき世の中でしょうか」

御返歌、

「慰める方法もないので、世の中の無常も知らなかったよ」

このようにお感じ仰るにつけても、ああ、私はまだ物事を感じられる状況であるようだ、まして何か月も何年も経てば思い忘れることもあるのだろうかと、我ながらつらくお思いになる。何事に対してもどうしてこうなのかと感じのよい人でいらっしゃったのになあ、容貌をはじめ、性格や文字、絵などに関心が深く、つい先日まで熱心に、うつ伏しうつ伏しして描きなさっていたのに、この夏の絵を枇杷殿に持参したところ、大変すばらしいとお褒めになって納めなさったこと、よくぞ持参したものだと、思いつくさないことはないままに、何事につけて恋しいとばかり思い出し申し上げなさる。長年書き集めなさった絵物語などは、みな焼けてしまった後、去年、今年のうちに集めなさったものも大変多かったが、自邸に戻ったときには、取り出し取り出しして、見て気持ちを慰めようとお思いになった。

----------

【古文単語、文法事項、個人的に気になったこと】

※●は文脈上大事かなと思ったところ。〇は補足。あくまで個人的な見解。

●おしかへし臥しまろばせたまふ:「おしかへし」は、繰り返し・何度も。「臥しまろぶ」とは、床でしてごろごろ嘆き悲しむ様子を言ったもの。要は「みんな奥さんが亡くなっておいおい嘆き悲しんでいる」ということだけど、最初の一文からあんまり馴染みのない単語がきた感じがするのでは。

●これをだに悲しくゆゆしきことにいはでは、また何ごとをかは:「これ」は、中納言の奥さんが亡くなったこと。「かは」が反語なので「奥さんが亡くなったことが超悲しくなかったら他に何があるのか!!いやない!めっちゃ悲しい!!」と言ってる。

●えまねびやらず:共通テストの問1にもなったところ。「え~ず=~できない」と「まねびやる=表現する」の複合型。訳は「表現しつくせない」。「まねぶ=真似る」だけの語彙力では太刀打ちできないパターン。

〇さて御車かきおろして:牛車から牛を外して、轅を下ろすことを指す。車の中からずるずる人を引き下ろしたわけじゃない。

〇さてこの御忌のほどは、誰もそこにおはしますべきなりけり:「そこ」とはお寺、法住寺のこと。人が亡くなってるので、みんなお寺にいるってこと。

〇鹿の鳴く音に御目もさめて、今すこし心細さまさりたまふ:奥山に紅葉踏みわけ鳴く鹿の声聞くときぞ秋は悲しき・・・って言うよね。雄鹿が雌鹿を求めて泣く声とも言われてるし。雄鹿の気持ちも思われて、中納言さんはとっても寂しいんだろうな。

●月のいみじう明きにも、思し残させたまふことなし:月がすごーく明るいのを見て、くよくよ悩んでる部分。でも訳がとりにくい。「月」は二人で見るものだからね。一人で眺める月はそれだけで悲しいもの。

●「思し残す(思ひ残す)」とは?:この本文でたびたび出てくる「思し残す(『思ひ残す』の尊敬語)」の意味ですが、ここでは「物思いをしつくさずに、ちょっと残して(余らせて)おく」というニュアンスです。だからややこしいんだけど、「思し残すことなし」は「(月を見て)物思いする気持ちを残すようなことはない=すっかり悲しみきる」という感じです。わかりにくいなー。決して「もう未練はない!」とは誤訳しないように注意。でも初見だとそう訳しちゃいそう。

●よろしきほどは、「今みづから」とばかり書かせたまふ:「よろし」は「並の、普通の、そこまでよくない」。だから意訳するなら、そこまで親しくない人。本来ならしっかり書いてお返事しないといけないけれど、余裕がないから「また自分から言いにいきますんで(まずは受け取りの御返事まで)」とだけ書いているんですね。

今更ながら、「書かせたまふ」の「せ」は尊敬の助動詞。使役ではない(返事は自分で書くものであって、別の誰かに書かせたりしない)。

●「契りけん~」「起き臥しの~」の和歌:二人のことをよく知る内侍から、中納言の心境を思いやった和歌が届いた。「枕ばかりや浮きて見ゆらん」の「枕浮く」は、「悲しみの涙でぷかぷか枕が浮いてます!」という、尋常じゃない涙の浮力を表現したもの。たまに出てくる表現。

なお「や(疑問)」と「らん(現在推量)」があるので、内侍が悲しんでいるのではなく、あくまでも「中納言様・・・きっと今頃、悲しみの涙で枕ぷかぷかレベルでしょうか・・・おいたわしい・・・」と相手の現在を推量して投げかけたものです。

それに対して「うん。枕ぷかぷか(涙)」って返しています。

●「悲しさを~」「慰むる~」の和歌:乳母からは「誰もつひにはとまるべき世か(みんな最終的には死ぬのです)」という、慰めてんだかどうなんだか、真正面から道理をどーんと説いてくるパターンの和歌が届く。

中納言的には「常なきことも知られざりけり(無常なんか知らん)」と言う感じ。そりゃそうだわな。みんな死ぬとわかったところで、悲しくなくなる訳じゃないよね。

〇いでや、もののおぼゆるにこそあめれ・・・以降:とはいえ中納言は、そんな和歌を送る余裕がある自分に気づき、こんなの時間経ったら奥さんのこと忘れるんじゃなかろうか、と心がざわざわするという。

奥さんを思い出すと、美人だし性格いいし字もうまいし絵も上手だし、言うことない女性だったな~と悲しくなる。家に帰ったら奥さんの絵でもみようっと、と思うという。

●誰もみなとまるべきにはあらねども後るるほどはなほぞ悲しき:別文章として提示された中納言さんの和歌。「無常なんか知らん」の返事より、こっちは「誰もかれも、みんなこの世にとどまることはないのはハイそーですね(同意)。でも(逆接)・・・それでもやっぱり、先立たれる方が悲しいもんですよ(泣)」と、悲しさを訴えている感じになっている。

栄花物語と千載和歌集とで返歌が異なる、というのは面白い。こういうのはちらほらあるようだけど、これからも「資料によって内容が若干異なる」という出題は増えそう。でも、出題者は探してくるの大変そうだなー。

----------

以上、栄花物語の全文と全訳、個人的な解説でした!

最後にオマケとして、超意訳をつけときます。

----------

★オマケ★あらすじ・超意訳 ※注※このまま訳すと学校の先生に叱られます!参考までに

義母も、親戚も友達も「妻さまぁあぁあ!」と悲しみ方が尋常じゃない。今この瞬間、この世で一番ツライ。間違いない。妻様の亡骸を運ぶ牛車の後ろに、大納言殿や中納言殿の牛車、そして徒歩の方々。とにかく悲しすぎる光景で、なんて言ったらいいのやら(←語彙力)。義母の御車、女房たちの車もその後ろにいる。お供の人々などはヤバいぐらい多い。法住寺ではありえないレベルの葬儀に、僧都の君は「あの姪っ子ちゃんが。。。」とボロボロ泣いて、前が見えない。。。牛車をとめて、みんな降りてく。

物忌の間はみんなでお寺。山は紅葉。鹿の鳴く声って、なんでこんなに悲しいのか・・・。中納言の所には「ご愁傷様です」とじゃんじゃん手紙くるけど「何これ悪夢?」としか思えない中納言。月が明るいだけでも涙が。。。そうしてる間に、今度は宮中の女房からもじゃんじゃん手紙がくるけれど、そんな余裕これっぽっちもないので「また今度」とだけ書く。

進内侍って女房からは

「生涯を誓い合ったお二人なのに・・・相当悲しいでしょうね(涙)」

中納言殿の返事は

「うん(涙涙涙)」

乳母の小弁は全然違って

「みんな死ぬの。世は無常(バッサリ)」

返事は

「無常なんか知らん!悲しいもんは悲しい」

とかなんとか言って「あ~~~こんなこと考える余裕あるって俺って何? こんなんだったら、何か月も何年も経ったら妻のこと忘れるんじゃ・・・」と「俺ってダメだな・・・」とヘコむ。妻といったら完璧で、やさしくて、美しくて、文字がキレイで絵も好きで・・・ついこないだまで絵を真剣に描いてたのに。。。夏の絵を姉に持ってったら「すごーい!妻ちゃん天才じゃない?!」と絶賛してて、ああよかったなぁ・・・とか何とか、思い出ばかりが走馬燈のごとく流れてゆく・・・。長年集めた絵物語は火事でみな焼けてしまったけど、最近集めたのもあるし、家に帰ったら毎日見ようっと。。。と、中納言は考えた。

----------

余裕があればまた追記するかもです!それと著作権は放棄してませんので、個人的なこと以外にお使いになる場合のコピペはご容赦&ご一報くださいー!

「おもしろかった」「役に立った」など、ちょっとでも思っていただけたらハートをお願いします(励みになります!)。コメント・サポートもお待ちしております。