【速報】共通テスト2021国語・古文「栄花物語」を15分で!解答分析と解説・満点のコツ【現役ライターの古典授業】

受験生の皆様、受験が気になる皆様、いつもお疲れ様です!

いよいよ、センター試験から「共通テスト」に変更して、最初の年です。

「記述が入る!」だの「実用的な文章を出す!」だの、あれこれ言われて二転三転しましたが、蓋を開けてみればセンター試験の流れから発展させた形式ぐらいに落ち着いた印象でした。

(いや~・・・作問者の方々は本当にすごい。すんごい考えられたんだろうなぁ)

難易度として、よく「国語として全体的に難化した」と評価されますが、古文単体で見ると標準(平年並み)じゃないかな?と思いました。感想には個人差がありますので念のため。

それより作問の難易度が上がっただけでは・・・。資料を複数用意するって大変ですよ? だから本文が複雑になった分、設問の文章量が減っている気がします。三行にわたる選択肢を比較させるような、エグいものは少なくなったんじゃないかな。現代文の漢字なんて四択問題になったし。

さて、毎年やってますが、古文を15分で解いてみたいと思います!

※なお、全文・全訳については以下の記事をどうぞ。意訳もあるよ!(がんばった!)

※さらに最新版はこちら

■2021年(令和3年1月)実施:共通テスト国語第三問古文「栄花物語」を15分で解いてみる!

まず、2021年の共通テストで出題されたのは『栄花物語』でした。

平安時代の歴史物語で、『大鏡』と並ぶ有名な書物です。

出典としては模試も含めると超オーソドックスですが人の入退場が激しく「え、これ誰?」的な場面もいっぱいで混乱したり(天皇だか宮だか○納言だか)人が死んだり退位したりで人生ツライ→歌でも詠みます!という場面になりがちのため、受験生が苦手とする題材とも言えます。

(私が教えている生徒も、模試で栄花物語が出たときなんかはやや点数落としがちな印象です)

ただ、センター試験での出典は少ないんじゃなかろうか。あまりに知られすぎてる書物だし。

とはいえ、主語をおさえて読み進めることや、和歌の対策をがっちりしてきた生徒だったら点数をこぼすことなく安定してとれるので、その場しのぎでない、基礎からちゃんと積み上げた古文力が物を言う題材とも言えます。

さて、いきます。

●導入文(10秒):登場人物をマルなどで囲んでいく

問 藤原長家(本文では「中納言殿」)の妻が亡くなり、親族らが亡骸をゆかりの寺(法住寺)に移す場面から始まっている。これを読んで、後の問いに答えよ。

ふむふむ。中納言の妻(女の人か。ふーん)が死んだのかぁ。

つまりめちゃめちゃ悲しみに包まれてる設定なのね。んで、中納言が多分一番悲しい。中納言にマル。親族に波線。

出だしは・・・

大北の方も、この殿ばらも、またおしかへし臥しまろばせたまふ。

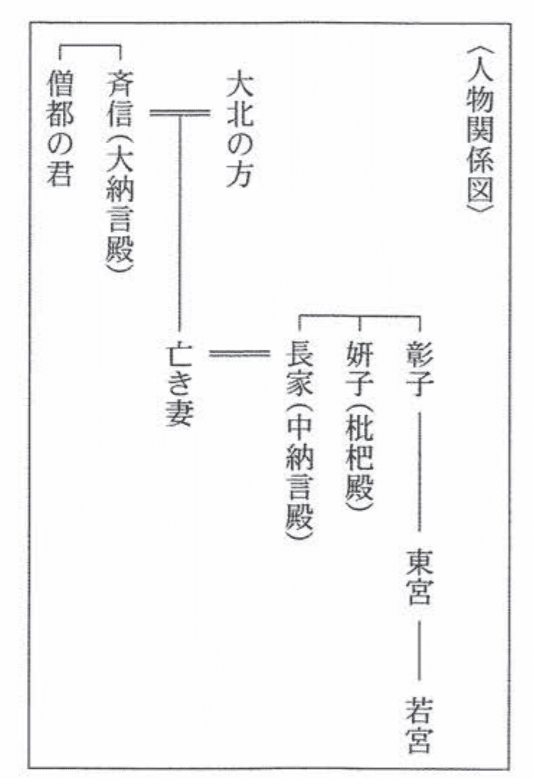

誰やねん。あ、人物関係図がついてる。

ふむふむ、妻の親族にあたるわけね。

「大北の方」に四角、この殿ばらは波線。悲しいから皆ごろごろなさってる(嘆き悲しんでる)のね。(本文にも人物関係図にもマルと四角をつける)

※こういう本文と人物関係図のマークを対応させるというのも「パッと見たときに把握しやすくする(=早く解く)」ためのポイント。

●問1(3分):アは難!焦らず文法重視。イ・ウはとるべき

・・・さて御車の後に、大納言殿、中納言殿、さるべき人々は歩ませたまふ。いへばおろかにて、(ア)えまねびやらず。

問1(ア)の解釈として最も適当なものを選べ。

1)信じてあげることができない

2)かつて経験したことがない

3)とても真似のしようがない

4)表現し尽くすことはできない

5)決して忘れることはできない

出だしからこれか。

これ、第一問から「!?」ってなった生徒が多いんじゃないかなぁ。

(特に、戦略的に「古文から解く!」と考えていた生徒は、しょっぱなから時間費やしてしまったのではと推測・・・)

「え~ず」は「~できない」だから、まず「~できない」と書かれているもののみ残すと、1・4・5。

でもこの「まねびやる」だけで「語り伝える」っていう意味なんだけど、これ受験生わかるかなぁ?

(*まねぶ:真似をする。伝える。勉強する。派生して「まねびやる」は伝え尽くす、表現するという意味)

わからなくても文脈的に「いへばおろかにて(言い尽くせないので)」ってあるから、悲しすぎてどうしようもない!って流れと同じやつを選ぶことができれば4を選べるかな。正解は4。

でも、「まねぶ・・・って、真似るだからやっぱり3?」「経験っぽいから2?」とか、最初に「~できない」で2と3を切れる文法力を信じなければ、これは迷わす問題じゃないかなと思う。

続き、イ「めやすくおはせしものを」や、ウ「里に出でなば」は、割と分かりやすい。難易度的にはア>>ウ=イ、じゃないかな。

イは「めやすし」「おはす」がポイント。ウは「里」「なば(未然形+ば)」がポイント。

●問2(2分):傍線部「なぜか」問題。古文単語をコツコツやってたらできる!

宮々よりも思し慰むべき御消息たびたびあれど、ただ今は夢を見たらんやうにのみ思されて過ぐしたまふ。(中略)内裏わたりの女房も、さまざま御消息聞こゆれども、よろしきほどは、A『今みづから』とばかり書かせたまふ。

問2「A『今みづから』とばかり書かせたまふ」とあるが、長家がそのような対応をしたのはなぜか。

1)並一通りの関わりしかない人からのおくやみの手紙に対してまで、丁寧な返事をする心の余裕がなかったから。

2)妻と仲の良かった女房たちには、この悲しみが自然と薄れるまでは返事を待ってほしいと伝えたかったから。

3)心のこもったおくやみの手紙に対しては、表現を十分練って返事をする必要があり、少し待ってほしかったから。

4)見舞客の対応で忙しかったが、いくらか時間ができた時には、ほんの一言ならば返事を書くことができたから。

5)大切な相手からのおくやみの手紙に対しては、すぐに自らお礼の挨拶にうかがわなければならないと考えたから。

長家って・・・あ、中納言のことか。統一してほしいよなぁ。

なぜか問題は、傍線を含む一文をよく読むのがセオリー。

長家さんは奥さんが死んで、今悲しすぎてどうしようもないから『今みづから』とだけ書くしかないんだよね。

この「よろしきほど」は、「よし(素晴らしい)>よろし(普通、そこまでよくない)」だし、「ほど=身分」ということから「普通の身分の人、並の人」ぐらいの意味。

そう思って選択肢を見ると

1)並一通りの関わりしかない人から・・・

2)妻と仲の良かった女房たちには・・・

3)心のこもったおくやみの手紙に対しては・・・

4)見舞客の対応で忙しかったが・・・

5)大切な相手からのおくやみの手紙に対しては・・・

1でしょ。1しかない。

他の選択肢もよく考えられているけど、直前の理由をしっかり把握することが出来れば、他のわさわさした選択肢にも惑わされない。

これは古文単語がものをいうなぁ。「よろしきほど」が正確にわかれば時間かけずに解けるけど、そこを読み飛ばすと、前に戻ったり読み直したりしていらん時間ロスをする。

●問3(2分):文法と文脈問題。文法に関わる部分はササッと、文脈は丁寧に。

問3「よくぞもてまゐりにけるなど、思し残すことなきままに、よろづにつけて恋しくのみ思ひ出できこえさせたまふ」の語句や表現に関する説明として最も適当なものを選べ。

ここは文脈と文法力の複合問題。先に、文法違いで消せるものから消すと楽なことが多い。

それでいくと

3)「ままに」は「それでもやはり」という意味で・・・

5)「きこえさせたまふ」の「させ」は使役で・・・

このあたりは即消せる。

残るは文脈含めての問題になる。4に「絵が消失」と書かれているのは全然違うので消せる。

迷いどころで1と2が残るかな。

1)「よくぞ……ける」は、妻の描いた絵を枇杷殿へ献上していたことを振り返って、そうしておいてよかったと、しみじみと感じていることを表している。

2)「思し残すことなき」は、妻とともに過ごした日々に後悔はないという長家の気持ちを表している。

こう見ると、2は「よくぞもてまゐりにけるなど、思し残すことなきままに」という流れを完全無視しているので消す。

1はそういう話が傍線部前までにあったので合ってる。答えは1。

「長家はこんなこと考えてるんじゃ・・・」とかいう謎の思い込みで選ばないことが大事。答えは本文にあり。

●問4(3分):登場人物問題。一人ずつ、素早く確認!

この文章の登場人物についての説明として最も適当なものを選べ。

1)親族たちが悲しみのあまりに取り乱している中で、「大北の方」だけは冷静さを保って人々に指示を与えていた。

2)「僧都の君」は涙があふれて長家の妻の亡骸を直視できないほどであったが、気丈に振る舞い亡骸を車から降ろした。

3)長家は秋の終わりの寂しい風景を目にするたびに、妻を亡くしたことが夢であってくれればよいと思っていた。

4)「進内侍」は長家の妻が亡くなったことを深く悲しみ、自分も枕が浮くほど涙を流していると嘆く歌を贈った。

5)長家の亡き妻は容貌もすばらしく、字が上手なことに加え、絵にもたいそう関心が深く生前は熱心に描いていた。

おおー。端役の人々についても聞いてくるんやなぁ。

これ、文脈が読めてないと「どれもありそう・・・」という迷いの森に誘われるタイプの問題。

まず、1)北の方は、最初っから嘆き悲しんでた人(臥しまろばせメンバー)の一人なので即削除。

次に、2)の僧都は、亡骸を降ろしてはないよね(「さて御車かきおろして、つぎて人々おりぬ」のところだろうけど、これは牛車から牛をはずすことを「かきおろす」と言うもの。マイナーなのでこの単語を知らなくても、文脈からして「車おろす→人おろす」という、最初に車・次に人、という流れがわかれば違うとわかる)。

3)は、夢であってくれればよいとか考えてない。

ということで、迷うとしたら4と5だろうなぁ。

4は確かに、進内侍は「枕ばかりや浮きて見ゆらん」っていう和歌を詠っていて、涙を流して嘆いている、と思ってそう。

でも!でも何せ「や」と「らむ」だから!

「や」は疑問だし、「らむ」は「~ているだろう」。直訳すると「枕が浮くほど泣いているのだろうか」と、相手の現在の状況を推量している疑問文なので、自分のことではない!

(「らむ」の入った屈指の和歌は、以下の記事にも取り上げたことがあるので参考までに)

なので残るは5。5が正解。

助詞・助動詞を丁寧に訳せるかどうかが、この選択問題を確実に取るポイントだと思う。

●問5(5分強):最後の難問・和歌問題!「正確に直訳できるかどうか」がポイント。

問5 次に示す文章を読み、その内容を踏まえてX・Y・Zの三首の和歌についての説明として適当なものを2つ選べ。

おおー!ここまで超オーソドックスな問題だっただけに、これはさすがに「共通テストらしく、本文と別の文章(仮に文章2とする)との比較」的な問題。

(これ作った人、よく調べてよく考えたんやろなぁ・・・)

和歌問題は「まず直訳」がセオリー。まず、XYZ3つの和歌。

X(乳母のおくやみ和歌):悲しさをかつは思いも慰めよ誰もつひにはとまるべき世か

↓返歌2種類↓

Y(長家による、本文での返歌):慰むる方しなければ世の中の常なきことも知られざりけり

Z(文章2での長家の返歌):誰もみなとまるべきにはあらねども後るるほどはなほぞ悲しき

Xは、めっちゃ直訳すると「悲しさを一方では思いも慰めよ、誰でも最後には止まるべき世だろうか、いや止まらない(悲しいのわかるけどさ、まぁ落ち着くのよ。だってみんな死ぬのよ長家さん※超意訳)」。

これに対する返歌が、資料によって違うわけね。

Yは「慰める方法がないので世の中が常ではないこと(=無常)も知らないなぁ(てか、慰められるような悲しさじゃないから無常とか知らん)」って言ってる。

Zは「誰もみんな止まるべきではないけれど、後に残される方がやっぱり悲しい(そりゃそうだけど、悲しいもんは悲しいって)」となる。

この問題の惑わせるところは、単に和歌の訳だけじゃなくて和歌の後で長家がどうなっていったかという文脈の判断も選択肢に書いてあるところ。

例えば、5と6は

5後半)Yの和歌で・・・亡き妻との思い出の世界に閉じこもってゆくという文脈につながっている。

6後半)Yの和歌で・・・いつかは妻への思いも薄れてゆくのではないかと恐れ、妻を深く追慕してゆく契機となっている。

ってなってて「あれ、歌の後で話どうなったんやったっけ??」って、つい本文の流れを確認しないといけなくなりそう。

でも実は、和歌さえ訳せてたらとれる選択肢ではあった。

5)私の心を癒やすことのできる人などいないと反発・・・(→無常のことに触れていない)

6)世の無常のことなど今は考えられない・・・(→無常のことを言ってる)

ので、やっぱり和歌を訳す力が大事だったということ。

それさえ分かってたら、3と6が取れる。

いやー、でも時間使うなぁ。この問題は。5分は絶対かかる。

■まとめ:2021年共通テストの古文は「標準」かつ良問。古文の文法知識をベースに、読解力も鍛えてきた人だけが満点を取れる。

ということで、共通テストが施行されて、最初の2021年の古文でした。

全体的に見て

・話はわかりやすかったけど、細かい見落としをすると混乱しがち

・落としそうなのは問1ア、問4、問5。それ以外は素早く解く力がいる

・和歌問題は直訳!それから「和歌が伝えたいことの核」を考える

・助詞、助動詞は正確に!!!

というところだと思います。

特に「古文→漢文→現代文」という順序で解く人ほど、古文でいかに短時間で的確に解けるかというのは大事。

受験生のみんな!

これから受験生となるみんな!

古文単語と助動詞はやっぱり大事だよ!!!!

最後まで諦めずに頑張って!

「おもしろかった」「役に立った」など、ちょっとでも思っていただけたらハートをお願いします(励みになります!)。コメント・サポートもお待ちしております。