原発狂国日本がこんどはリニア中央新幹線にくわえ,AI技術電力需要にも備えるためにも,原発の再稼働・新増設が必要だと「地震大国の立場」からいいだした暗愚で危険な電源観(1)

※-1「リニア『住民に心配』 瑞浪で水位低下,工事中断へ JR東海,ボーリング調査方針 / 岐阜」『毎日新聞』(東海版)2024年5月17日,https://mainichi.jp/articles/20240517/ddl/k21/020/126000c

この記事をまず引用する。

「地域の皆さんに大変な心配と迷惑をかけている」

リニア中央新幹線のトンネル掘削工事がおこなわれている岐阜県瑞浪市で井戸などの水位が低下した問題について,JR東海の丹羽俊介社長は〔2014年5月〕16日の定例記者会見でこう述べた。

同社は工事を一時中断してボーリング調査を実施する方針だが,地域住民には不安が広がり,今後は地域や周辺自治体の理解がさらに求められる。

同社によると,同市大湫(おおくて)地区では地下を通る日吉トンネル(全長 7. 4キロ)の工事がおこなわれ,水位が低下した水源近くまで掘削が進んでいた。

同社が水位の低下を把握したのは2月下旬で,個人用の井戸9カ所,水源・ため池5カ所の計14カ所で低下を確認した。一部では水枯れで使用できない状況だった。

掘削現場では昨〔2023〕年12月と今年2月中旬に湧水(ゆうすい)が発生。昨年12月の湧水は止まったが,2月中旬の湧水はトンネルの切り羽(工事の先端部分)から約 50~100メートル手前の区間でいまも毎秒 20リットル程度の水量が出続けており,丹羽社長は薬液注入で止水する方針を明らかにした。

また応急措置として,井戸水を上水道に切り替える工事を順次進め,今後の工事が水田の地下を通ることから,深さ約15メートルの新たな観測用の井戸を設置し,代替水源を確保する。

工事終了後,家庭の井戸が復旧すれば,再び井戸水を使えるように配管工事をおこなう。一方,復旧しなかった場合は配管を埋設するなど本格的な上水道への切り替えを実施し,水道料金や維持管理費の増額分は同社で負担するという。

同社は,一部トンネルを掘り進めた上で工事を中断するとしている。地元の大湫町区長会長の纐纈(こうけつ)富久さん(67再)は,毎日新聞の取材に「なぜすぐに中断しないのか疑問はある。とにかく原因究明に努めてほしい」と語気を強めた。丹羽社長は会見で今後について「専門家の意見を聞きながら,地域住民や自治体に状況を逐一報告し,真摯(しんし)に対応していく」と話した。

リニア中央新幹線についてはたして,輸送経済面で社会経済的な需要が21世紀の今後において「本当に必要とされる」べき事由がありうるのか,さらにいうと,南海トラフという超巨大地震の発生が確実に予測されていて状況のなかで,「今後,半世紀内という期間」といった種類の恐ろしい事態が待ち受けているにもかかわらず,地中深く走行させるリニア中央新幹線が,本当に必要だといいきれるのかという疑念が払拭できない。

この日本列島じたいの地球環境的な特性に鑑みれば,現時点からの認識としてだが,近い未来において当然・必然に到来するはずの自然現象の「発生」が南海超大地震であると,すでに科学的な認識としては充分にその根拠が明示されている。そうだとすれば,この問題点を真正面からとりあげ検討する必要は,けっして回避できない。

ところが,従来型の新幹線はひとまず置くとして,リニア中央新幹線が実際に運行した段階において,その超巨大地震が発生したとき,

「トンネル区間の割合は東海道新幹線が17%なのに対し,リニアは実に86%を占め」

「とくに,ターミナル駅となる品川駅や名古屋駅では東海道新幹線のホームの真下となる地下約30~40メートルの場所にまとまった空間を確保し,ホームを建設する計画だ」というのだから,

本当に実際に,南海トラフ地帯を震源とする超巨大地震が発生したときになったら,ターミナル駅の埋没はむろんのこと(これは大丈夫だと予測はされうるが),リニア中央新幹線のトンネル区間は,もしかすると断層の関係でズタズタに切断され,あちこちが破壊されまくるという事態(きわめて悲惨な現象)が発生しないとは,誰にも保証できない。

以上の予想は,しかも十二分に真実味を含んだ予想である。というか,地震学や地質学の専門家は,そのような日本列島「地獄絵的な事態」が南海トラフ超大地震が発生した場合,リニア中央新幹線の全体(全線)のあちらこちらにおいて大被害がもたらされると予想する。

ちなみに,東日本大震災(⇒東電福島第1原発事故)の発生を予測した者がいなかったわけではないが,これを意図的に完全に無視したがために,21世紀における「原発事故史に残る大事故の記録」を提供した東京電力の当時最高経営者たちは,万死に値する「企業責任」をいまなお背負っている。

彼ら(とくになかでもその該当者の3名)は,株主代表訴訟判決によってなんと13兆円の損害賠償をせよと判決を受けていた。

なお,つぎの参考文献紹介は「アマゾン通販」を借りておこなっている。

それでこんどは,リニア中央新幹線が超巨大地震が発生によって,もしも地中深くでトンネル部分(86%も占める区間,⇒今回,工事中であるリニア中央新幹線延長285.6kmの工事のうち,トンネルは256.6kmを占める)が,あちらこちらで寸断される顛末が生じたら,もうその乗客の人命は,そもそも救助じたいを初めから諦めるほかなくなるわけだが,どこの誰がその責任を取ることになるのか?

※-2 リニア中央新幹線は必要なのか?

リニア中央新幹線の需要予測については,現状,衰退一途であるこの日本国の交通網体系のあり方(需給分析)とも突きあわせたうえで,総合的・有機的に検討・吟味すべき課題であるはずである。だが,いまどきにまだ,高度経済成長期の感覚だけでともかく,リニア,リニア・・・,リニアが必要だと騒いでいる人たちがいる。

その人たちはある意味では時代錯誤であるよりも,時代の把握を根本からとりちがえていた「自身の方向感覚」が,全然理解できていなかった。リニア中央新幹線を造るための莫大な予算があるならば,全国の地方都市にLRT(次世代型路面電車システム)の敷設を推進させたほうが,よほど21世紀の今後のためになる。

その実例としては2023年8月26日に運行を始めた「宇都宮芳賀ライトレール線がある。このLRTは日本国内の路面電車路線として,冨山年の万葉線以来75年ぶりの新規開業となった。

高齢少子社会に突入している日本における交通問題解決にとって,重要・有効な手段となりうるLRT(Light Rail Transit,ライト・レール・トランジット,次世代型路面電車システム)の有意義性は,最近,営業運転を開始した宇都宮芳賀ライトレール線の事例を観れば,一目瞭然である。

【参考記事】-当初は採算面で懸念がまとわりついていた宇都宮芳賀ライトレール線であったが,開業以来1年も経たないうちに,こういう記事となってとりあげられていた。2024年2月12日発行の『日本経済新聞』に掲載された記事であった。

産業社会の一部の便宜のためだけのリニア中央新幹線を,いまどき開通させたところで,もしかするとこのリニアはいつか,無用の長物になりかねないという予想さえしておく必要が生じるかもしれない。

そもそもの話となる。21世紀の日本における輸送体系を,交通経済学の視点から全体経済的・総合社会的に観察・分析する立場からではなく,単に関東圏と関西圏の大都市圏だけの往来をより便利にするためだけを,もっぱら念頭に置くだけの「リニア中央新幹線」の計画は,すでに工事の進捗はある程度経ているものの,問題だらけの「新計画」であった。

川勝平太静岡県(前)知事がリニア中央新幹線「敷設」に反対した立場については,つぎの記事(少し後段に註記)が「建設を推進する立場」に沿った意見をもって,いやみったらしく披露していた。

その意見は,工学技術の視点からは非常に甘い観方をしているだけでなく,南海トラフ超大地震の発生は棚上げしたがごとき立場から,ただ「南アルプストンネルの着工しだいで開業時期が予測できるとだけいっておこう」と断わっている割りに,全体の論旨の詰めがあまりにも甘いと感じさせた。

要は,この梅原 淳が披瀝した見解は「リニア中央新幹線を建設すればいいのだ」という単純な立論で書かれている。それだけであって,21世紀全体を見通す「交通経済学」の観点は不在で,たとえば,ただ福岡の地下鉄と比較したら工事は似ているから,リニア中央新幹線でも関連する困難な工事は克服可能だみたいに,きわめて初心な技術観まで口にしていた。

すなわち,リニア中央新幹線の問題をめぐっては,「事前評価(アセスメント)の問題意識」が実態としてゼロを意味していた。事前において関連する評価を実施するとなったら,未知の問題の登場も念頭に置いた評価が必要だが,そこまでは試みようとはしない。

註記)梅原 淳「川勝平太知事が『リニア中央新幹線』反対姿勢を強めた2013年に何があったのか『JR東海は本当にやってくれるのか』という不信の始まりは…」『文春オンライン』2024年4月14日,https://bunshun.jp/articles/-/70206

※-3 リニア中央新幹線は「電気大喰い虫」のような鉄道体系

さて,リニア中央新幹線が実際に実現し,その営業運転が始まるとなれば,これに電力を供給するためには莫大な電力需要が生じる。JR東海側の説明では,その点についてこう述べられていた。

リニア中央新幹線の消費電力については,交通政策審議会の審議のなかでも示されているとおり,ピーク時の消費電力(瞬間値)は,一定の前提を置いた試算では,名古屋開業時で約27万kw,大阪開業時では約74万kwであり,電力会社の供給余力の範囲内で十分賄えるものと考えています。

註記)「リニア中央新幹線について / 超電導リニア技術について

消費電力はどれくらいですか。」『JR東海』 https://faq.jr-central.co.jp/202

この電力消費量,「名古屋開業時で約27万kw,大阪開業時では約74万kw」という水準は,たとえばJR東日本では,年間約50億kWh の電力を消費し,一般家庭約140万世帯分に相当する膨大な量だと説明されている。

ここではとりあえず,以下のような計算を試みてみたい。

その年間約50億kWhを 365日で割ると,1日あたりでは,約1370万kWhの電力がJR東日本では電力として消費されている。これはいうまでもなく,JR東日本全体を運営するために必要な電力である。

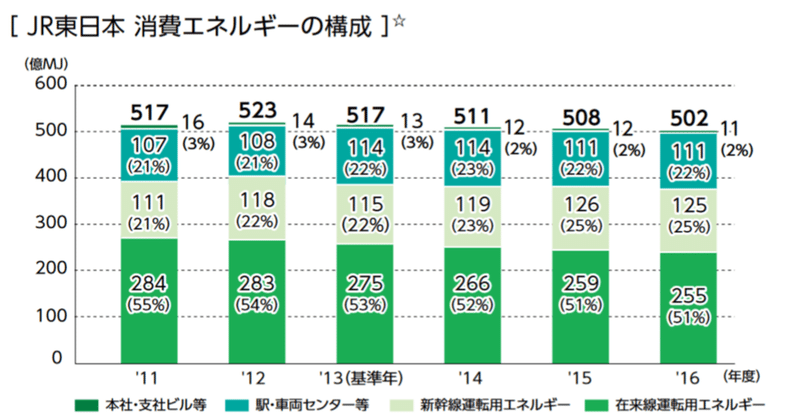

JR東日本の場合,この会社として電力を消費している部門別の説明は,たとえばつぎの図解を提供していた。2017年と2022年に関する図解を参照してみた。

JR東日本は電車を走らせるための電力の過半を自前で生産しているが

新幹線を走らせるために費消されているエネルギーだけは相対的に増加している

2017年は56%であった

コロナ禍の影響が多少出ているか?

問題を理解するための要点としてはまず,在来線と新幹線の「電力消費量の差」に注意したい。さらに,リニア(中央)新幹線の場合だと,その電力消費水準が「一列車あたり」とか「1㎞あたり」とか「乗客1人あたり」の計算では,桁違いに近いとはいえないまでも,相当に増える項目になっていた。

浅井大貴・川嶋海斗・林 航平・藤田 敏・星川将真 「リニア中央新幹線について」『中部経済学インターゼミ』 https://ceis.jp/wp-content/uploads/2019/11/E2_2019.pdf が,つぎのような楽観的な予測を立てていた。これには疑問符を付して余地があると,断わったうえで紹介しておく。

この予測に対しては,失礼ないい方になるが,相当に脳天気な発想が秘められていた。まずプレゼン資料から挙げ,そこに記載されていた文句を紹介する。2019年時点の見解であった。

◆ 新幹線(300km/h)とリニア(500km/h)◆

リニアの消費電力は新幹線の4~5倍。

乗車定員1人を同じ距離輸送するのに必要な消費エネルギー(電力量)は新幹線の3~4倍。

【主な要因,その1 空気抵抗】

新幹線(300km/h)とリニア(300km/h)

新幹線と同じ時速300km で走行しても2倍のエネルギーを消費する

【主な要因,その2 磁気抗力】

電力大は問題なのか?

電力かかる=お金がかかる→採算が取れているので問題ない。

消費電力削減の取り組みにより,今後の電力削減に期待できる

リニアの電車を高速で走行させるには従来型の新幹線と異なり,電車じたいに関してだけでなく,付属の施設全体に対しても,直接に関係して走行させるための工事が必要であった。

つまり,リニアの電車が電気を塊そのものとして使用して走行するさい,さらには,走行する線路まわりの施設全体もまた,走行させるために電力を大幅に消費する構造として建設されている。

それこそ,トンネル内は,電気:電力をその束にして消費する「リニアの電車」を走行させることになるのだから,それはもう大量の電力を消費するのは当然である。

その付近の具体的な数値・統計は,ここでは詳細には具体的に示せないが,工学技術的には,以上のような定性的な指摘・理解でも,質的な把握・認識としてはひとまず回答になりうる。

ところで,前段に紹介していたように,中部経済学インターゼミの報告が,リニア中央新幹線の「電力大は問題なのか?」と問いながらも,「電力かかる=お金がかかる→採算が取れているので問題ない」し,しかも「消費電力削減の取り組みにより,今後の電力削減に期待できる」と結論する「プレゼン文書(研究成果?)」を公表していた。

しかし,中部経済学インターゼミの説明した,以上のごとき「リニア中央新幹線〈観〉」は,必ずしも必要かつ十分な理由を挙げえたうえでのその結論ではなかった。

その結論が示していた理屈から導き出された,すなわち,「電力かかる=お金がかかる→採算が取れているので問題ない」から,しかも「消費電力削減の取り組みにより,今後の電力削減に期待できる」といった結論は,まともな予測たりうるかどうか,まだまだ疑問がある。

※-4 要するに,ここまでの論旨で指摘しておくべきことがらに関しては,リニア中央新幹線の開通が始まるまでは原発1基(100万キロワット時)くらいは準備しておけという議論が,これまですでに当然の前提であるかように想定=強調されていた。

リニア中央新幹線が実際に営業運転を始め,その超高速列車が走行しだすころ,はたして日本の政治・経済は,この弾丸列車の必要性を本当に維持しつづけることができるか疑問が浮上するのではないか。その種の無理にようやく気づく事態が絶対に来ないとはいえない。むしろその可能性のほうが高いのではないか。

現状の新幹線,これは1964年に開催された東京オリンピックに間に合うようにといって建設されたが,航空機による旅行・移動に比較しするさい,リニア中央新幹線のほうが完全にかつ圧倒的に至便であり,経済性の面でも相対的に優位性を保持しうる特急料金に抑えられるかという点も気になる。

なによりも未知の問題が多すぎる。とくに南海トラフを震源する超大地震が発生が数十年先にまでには確実に予測されている点,つまり,マグニチュード8~9クラスの地震の30年以内の発生確率が70~80%(2020年1月24日時点)とされている「不安要因」は,いったいどのように対策を想定しているのか? いまのところ「そこまでは頭がまわらず,手もつけられていない」

気象庁は「南海トラフ地震に関連する情報」として,つぎのように解説していた。同庁地震火山部が,2024年〔令和6〕年5月9日現在「発表している情報」は,つぎのように説明していた。冒頭部分だけ引用する。

現在のところ,南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時(注)と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

(注)南海トラフ沿いの大規模地震(M8からM9クラス)は,「平常時」においても今後30年以内に発生する確率が70から80%であり,昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。

地質学者が警告するのは,地震列島である日本の地理的な特徴として,断層が集中して入り組んだ地質で構成されている事実にあった。

早速と形容してはなんだが,今年(2024年)1月1日に発生した能登半島地震(震度は最高の7で激震)が発生してからは,現地周辺の地質に関してさらに危険な予測(今後に発生する可能性が高い同等規模の地震)が提示されていた。

リニア中央新幹線は,本州を東西に横断する路線であるが,その途中にはつぎの説明に該当する地帯を通過する。

日本でもっとも大規模な活断層は,四国を横断して紀伊半島中部に至る「中央構造線」である。もしこの全長約300kmが一気に破壊すれば,マグニチュード8を超える巨大な地震となる。

実際の地震は,このような一括型になるのか分割型になるのか,また,後者ならどのようなセグメントに分かれるのか,詳しい検討が待たれる。

この図解をみただけで寒気がする

日本第2の大活断層は,新潟県の糸魚川から静岡県に至る「糸魚川⇔静岡構造線」である。これは本州を東西に分ける大構造線で,「フォッサマグナ」の西縁を画する。糸魚川⇔静岡構造線の活動は,その北部でもとも活発である。

註記)「6.2.1 日本の主な活断層」『防災科学研究所』https://www.kyoshin.bosai.go.jp/kyoshin/gk/publication/1/I-6.2.1.html

このように,地質が地底深くから地上表面までをかたちづくっている地帯を,東西に貫くたかたちで,リニア中央新幹線は建設されている。南海トラフ超大地震が発生したさい,リニア中央新幹線になにも「深刻な事故」が起こらないなどと「想定する・できる頭脳」は,とうてい理解しがたいほど脳天気としかいいようがない。

--本日の記述は,以上のように「リニア中央新幹線⇒電力消費量の問題⇒南海トラフ超大地震発生の危機」という問題の流れを,統合的に考察してみる必要性を強調したところで,いったん終わりにする。

あとに残る問題は,リニア中央新幹線を開通させると電車を走行させるための電力が,新幹線よりもさらに電力を消費する「新々幹線」となるゆえ,当然「原発が必要になるのだ」という,例のお決まりの「原発推進・新増設論」者の意見が声高に叫ばれることになっていた。

リニア中央新幹線の場合,必要となる電力量は前段に言及してあったが,ともかくなでもかんでも「原発が必要だ!」という謳いたがる人士・識者にとってみれば,この電気ばかり大食いする「新・新幹線」は,自分のたちの主張を拡延して補強するためであれば,かっこうの材料に転用できていた。

以上で「本稿(1)」の記述を終え,残るとくに原発問題との関連については,続編で記述していく予定である。

----------------------------------

【「本稿(2)」へのリンク先・住所は以下のもの。

⇒ https://note.com/brainy_turntable/n/nfa6e5090a70d

---------【参考文献の紹介:アマゾン通販】---------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?