昭和天皇は1975年以降,なぜ靖国神社参拝(親拝)を中止したか,天皇裕仁の戦争責任問題

※-1 昭和時代の天皇裕仁はなぜ,1975年以降,靖国神社に参拝(親拝)できなくなったか?

天皇裕仁の「戦争責任」問題をめぐる要点を理解するには,靖国神社という元は,旧大日本帝国陸海軍直営であった「官製(というか明治謹製)の国家神道式」になる,この宗教施設の「歴史的な本質」を踏まえた議論が要求される。

本記述が論及する話題は,つぎの2点として表現できる。

▼-1 天皇ヒロヒトが靖国参拝にいけなくなった本当の事情

▼-2 微温的な天皇批判論では歴史の真相に迫れるわけがない

※-2 森 浩一『天皇陵古墳への招待』2012年2月

『朝日新聞』2012年2月3日に掲載されたインタビュー記事「〈時の回廊〉森 浩一『古墳の発掘』-天皇陵の疑念 世に問う-』筑摩書房を,まず紹介しよう。森のこの本は,近現代の天皇・天皇制問題を考える前提に言及していた。

森 浩一(もり・こういち,1928~2013年)は,日本考古学者であり,同志社大名誉教授。13歳から遺跡探訪を始め,同志社大在学中に学会誌『古代学研究』創刊,『関東学』など地域学も提唱。

a) 天皇陵の虚実 「仁徳天皇陵」に葬られているのは,本当に仁徳天皇か。半世紀まえ,天皇陵をめぐ疑問を初めて世に問いかけた1冊が,森『古墳の発掘』だった。それ以降,書きつづけた一般書は100冊を超す。多くの研究者や歴史教科書に影響を与えた考古学者は,80歳〔2012年時点の年齢〕を超えてなお,日々の発見に心躍らせる。

b)『古墳の発掘』1965年 昭和30年代,僕は大阪府立高校に勤めるかたわら,奈良県橿原市で古墳群の発掘を指揮していた。その最中の1964年春,東京大の井上光貞先生が,自身の著作『日本の歴史(1)神話から歴史へ』中央公論社の考古学担当に抜擢してくれました。

その夏,発掘が終わると,扇風機もない大阪の自宅で,氷柱を毎日2本バケツに入れて机の左右に立て,1週間ほど懸命に書いた。原稿をとりに来た中央公論の編集長から,「新書を1冊書きませんか」と誘いを受けたのが,『古墳の発掘』〔1965年〕。

「『天皇陵』にしたい」というと,「天皇陵をいきなり書き出しても分からない」。だから前半を古墳入門編とし,後半で「タブーの天皇陵」に力を注ぎました。

c)「三つ子の魂百まで」 小学生のころ,電車通学する車窓から百舌鳥(もず)古墳群の巨大な古墳がみえた。その最大の古墳「仁徳陵」の被葬者が仁徳天皇かどうかを疑う人はいなかった。古墳群にあるもうひとつの巨大な前方後円墳,ニサンザイ古墳は「陵墓参考地」で天皇陵ではない。

天皇陵の指定が完璧なら,参考地というあいまいなものを残す必要はないのに,という疑念が子ども心にわいたんです。天皇陵は墳丘内への立ち入りが禁止されており,江戸時代の図面や石室の観察記録を丹念に読んで,知識とするほかない。

幸運だったのは,森 浩一がその『古墳の発掘』中央公論社,1965年を書く前年,宮内庁「書陵部紀要」が発行され,幕末の「文久の修陵図」をみたこと。そこには,天皇陵を改変する前と後の様子が見事に描かれていた。荘厳な構築物をみせることで幕府が朝廷を尊崇していることを示そうとした実態もわかりました。

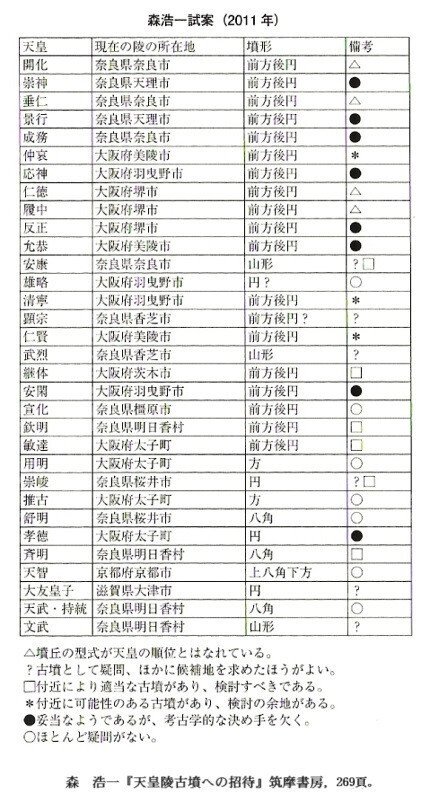

森はこういっていた。『古墳の発掘』初版本では思い切って,146頁にかかげた表12「天皇陵の所在地と墳形」という一覧表を作り,これによって,自分の研究に関する信頼性の度合いを表現してみた。

下掲したその一覧表は,その多くの天皇陵に「妥当なようだが,考古学的な決め手を欠く」として,● 印を付けた。のちの11版ではこの一覧表に手をくわえ,初版で「ほとんど疑問がない」と ○ 印を付けた仁徳天皇陵を ● 印に落とした,とも断わっていた。

補注)ここでは,森 浩一『天皇陵古墳への招待』筑摩書房,2011年の269頁にかかげられた一覧表「森 浩一試案(2011年)」が,前段『古墳の発掘』中央公論社,1965年が提示した,その表12「天皇陵の所在地と墳形」をみなおすかたちで,あらためて「古墳としての天皇陵」に関する判定を下していた。その結果は「備考」欄に記入がある。

d) 天皇陵のあいまい 『古墳の発掘』は売れて28版までいったが,まだまだ不満やった。本では「仁徳陵」などと表記したが,その後,「仁徳陵古墳」を使い始めた。宮内庁が仁徳陵に指定している古墳,の意味だ。たった2文字があるかないかの違いだが,多くに影響を与えたようだ。

宮内庁のある人から「法律で決まっている天皇陵に勝手に古墳名を付けるとはけしからん」と手紙も来た。

それでもなお,「仁徳」の人名が付くという問題が残る。それは奈良時代に創られた漢風の諡号(しごう)で,古墳時代にはなかった。そこで,古墳の所在地で呼ばれている地名を適用し,「大山(だいせん)古墳」とする私案を出したんです。

宮内庁は天皇陵をどう考えているのか。1年ほどかけて知恵を結集し,いまの仁徳陵で問題がないなら,そう言明すればいいし,疑いがあると思うなら今後,計画的に発掘すればいい。素早い決断を望みたいですな。最後に日本の,地域のすごさ,というのを書き上げたいと思います。

80歳を超えて「もし60歳で死んでたら,こんなんしらんと死んでたんやな」「得したなあ」と思うことがようけある。「感激のない人には学問はできん」と誰かいうてたけど,ほんまやね。

註記)http://book.asahi.com/booknews/interview/2012020300005.html なお,この住所は現在は削除されており,検索不可。

つぎにかかげる記事は,『読売新聞』2011年11月16日夕刊「文化」欄に載った森 浩一の新著『天皇陵古墳への招待』筑摩書房,2011年を紹介していた。右側(縦欄)の古墳一覧は上部だけしかみせていないところに,少しいやらしい印象を受けるが。

濃厚である

森 浩一の着手した古墳研究は

その疑いを白日のもとにさらす可能性が大きい

それゆえ宮内庁のある人からは

「法律で決まっている天皇陵に勝手に古墳名を付けるとはけしからん」

などとたいそう図々しくも厚かましい

「学問弾圧」に相当する手紙も来た

だいたいにおいて「いまの天皇家」が実在する古墳

のすべてを自家の専有物であるかのように僭称してきた点は

古代史研究や古墳の考古学的解明とは無縁の

どこまでも勝手な決めつけである

宮内庁・天皇家は自信があるつもりならば

すべての古墳を発掘調査すべきである

ところが古墳の存在をまるで昨日造られ隣家の個人的な墓地であるかのように

騙りつづけている

以下を読んでもらえる閲覧者の方々には,なにゆえこの以上のごとき記述がなされるの不思議に感じるかもしれない。

要は,現在のような日本の天皇・天皇制はどこまでも,明治以降の《創りもの》であった事実に鑑みていうことにすれば,以上のごとき「古墳問題史の解明」を究めていけば必然的に浮上してくるのが,その〈事実に基本から関係する確かなひとつの要因〉を意味する「古墳の問題」であった。

実は,そのなかに秘められている「潜在的な問題」は,宮内庁や天皇家の立場・利害にとってみれば,なるべく静謐を保っていたい,ある意味ではその「時限爆弾性」であるがゆえに,絶対に触れてはほしくない性質を,もともと有していたのである。

ところで靖国神社は,明治時代に創設された国家慰霊用の宗教施設であった。それも,帝国主義路線を推進させるために設置された〈死神神社〉であった。そこにおいては,英霊と呼称される空虚な死霊たちが「天皇のために死んだ」と仮象されていた。

皇居の北,九段下の地に設けられたその〈死の空間〉を出立点の跳躍台に利用するかたちで,日本帝国内において「生ける者たち」に対する「国民国家的な君臣関係」の強化が,国営宗教精神的に図られてきた。そしてなによりも,国家のために死んだ帝国臣民たちの英霊が,帝国主義戦争に新たに駆り出された「若者の戦意」を高揚させるための「死・人的資源」として再利用された。

その靖国神社の対極側に位置させられているというか,あるいは,無限的に過去史を占めてきたかのような「実在物としての古墳」(天皇家のもの:私有物だとされている陵墓)は,実は,「神武創業」を看板にかかげた明治維新」にとってみれば,必要不可欠の大道具であったのである。

すなわち,「その過去の亡霊たち」からの支援を受けられる舞台装置として利用価値のとても高い「古墳群の存在」は,これを,なんとしてでも「いまの天皇家の祖先たちが本当に眠る陵基」だと,仮にでも決めておかないことには,「万世一系的神聖天皇」観のイデオロギー的な発想はもとから成立しえなくなるので,非常にまずい事情にならざるをえない。

森 浩一の,大学での指導を受けて学芸員になった今尾文昭は,こういっていた。「陵墓もあくまで古墳のひとつとしてあつかう〔森の〕姿勢に感動しました」

註記)「〈惜別〉同志社大学名誉教授・考古学者 森 浩一さん」『朝日新聞』2013年9月21日夕刊参照。

※-3 高橋 紘『人間昭和天皇 上・下』2011年12月8日

1) 本書の概要

本書,高橋 紘『人間昭和天皇 上・下』講談社,2011年12月8日というの発行日は,受けとりようによって嫌らしい日づけであった。

もっとも,昭和20〔1945〕年3月10日未明の東京下町大空襲は,この日本帝国陸軍記念日に,アメリカ軍側が決行していた。また,東京裁判の判決を受けてA級戦犯の絞首刑執行は,昭和23〔1948〕年12月23日,すなわち当時の皇太子明仁=いまの平成の天皇の誕生日になされていた。

結局,日本が敗けた戦争ではあったけれども,日帝側の呼称では「大東亜戦争」,アメリカ側のそれでは「太平洋戦争」の干戈が開かれた1941〔昭和16〕年12月8日にちなんで,本書『人間昭和天皇 上・下』が公刊された意味は,

けっして旧日本帝国の「かく戦えり!」を誇るつもりはないと思いたいが,それでもなお,日本という国は「英米という世界一流の大国と戦いえたのだ」というはかない自負を思いださせたいかのようにもみてとれないわけではない。

それはともかく,本書『人間昭和天皇 上・下』が発売されると早速,主要新聞紙に書評が出はじめていた。『朝日新聞』2012年1月29日朝刊にも出ていたその書評は,評者がノンフィクション作家の保阪正康であった。

本書の目次をさきにかかげ,つぎにその概要も紹介しておく。高橋 紘(たかはし・ひろし,1941年生まれ)は共同通信社記者などを務めた,2011年9月死去。

=『人間昭和天皇 上・下』講談社,2011年の目次 =

さわやかな印-まえがき-

第1章 さしのぼる朝日のごとく 第2章 帝王教育

第3章 新しき時代へ 第4章 大元帥の家庭生活

第5章 憂色深し 第6章 大勝は困難なるべし

第7章 神国日本の崩壊 第8章 現御神からの解放

第9章 われらが皇太子,明仁 第10章 象徴天皇の演出

第11章 皇室外交 第12章 最後の日々

第13章 新しい皇室へ

いくつかの課題-むすびに-

本書『人間昭和天皇』は,出版社の宣伝文句風の解説によれば,つぎのように要約されている。

a)「帝王としての昭和天皇」 偉大な祖父〔明治天皇〕は皇孫の誕生を誰よりも喜んだ。病弱な父と勁き母,闊達な弟宮たちとの葛藤,学友とともに受けたきびしい教育。乃木,東郷ら多くの功臣の期待を背に成長した彼は,第1次世界大戦後の欧州で君主とはなにかを自問する。

摂政就任から即位,戦争突入まで。帝国の統治者たることを運命づけられた少年,裕仁。帝国の統治者たることを運命づけられた少年,裕仁。偉大な祖父,多くの功臣の期待のうちに彼は成長する。訪欧,即位,戦争突入まで。

b)「皇室取材歴約40年の著者による渾身の遺作」 私(高橋)は他の伝記作家とは違い,昭和,平成2代の両陛下やご家族,皇族に会見などでお会いしている。宮内庁を自由に歩きまわり,御用邸,御所なども見学会でみているし,皇室の周辺にいた人とも数多く会っている。

私は社会部育ちの,現場主義なのだ。天皇がかつて訪れた場所やゆかりの地は,いまどうなっているのか,天皇や子どもたちはどう育てられたのか。そんなことを思いながら内外の現場をずいぶん歩いた。こうした経験をもとに,内側から見た天皇,皇室像を書いてはどうかと思ったのである。

c)「昭和天皇の戦争」 無謀な戦争の果てに帝国は瓦解し,占領された。戦犯訴追か,退位か。苦悩のなか,彼は各地を巡幸して国民とふれあい,天皇のありかたを模索する。皇太子成婚,東京オリンピック,ふたたびの訪欧と訪米,そして崩御。平成の皇室についても筆は及ぶ。大元帥から象徴へ,新しい物語が始まった。

d)「著者の遺言ともいうべき畢生の大作」 平成の時代に入って久しい。55歳で皇位を継承された平成の天皇も,齢を重ねた。皇太子の結婚や雅子妃の病気,皇位継承など皇室はさまざまな問題を抱えている。占領時代は天皇制をどうするかという存続派と廃止派のせめぎあいだった。現在の問題はそれよりもっと深化,複雑化し解決がむずかしいのではないか。当然,テーマがこの時代まで及ばなければ,本書は完結しない。

2) 保阪正康書評:「皇室記者の強みに客観性加え」

このところ昭和天皇伝(論)の刊行が相次ぐ。従来とは異なる視点が目立つ。たしかに先行書には皇室記者会に所属した皇室記者の系譜がある。この一連の書には,昭和天皇と会話を交わしたという強みと,それゆえに客観性,歴史性欠如の弱みが抱えここまれている。本書はその系譜に連なる書だが,意図的にその強みを突出させ,弱みの克服を試みた書である。

過剰な思い入れや慮りを排し,冷静に客観的にひとつの史実の裏側,その背景や人間関係などを平易に記述している。

皇太子時代の第1次大戦後の戦跡をみての非戦の感想,皇女,皇子を手元で育てたいと望みつつ,貞明皇太后や元老西園寺公望に反対されての挫折から,実は天皇と弟宮(とくに高松宮)が戦争責任をめぐる発言で不仲だったことや,香淳皇后の非社会的態度,入江相政侍従など宮中側近の時代感覚のズレなど具体的に書きこみ,読者に正確な情報,知識を提示している。

著者の立場は明確だ。天皇即位時のふたつの事実を語ることで示される。

ひとつは,宮城前広場で学生や青年団員ら7万人余の行進を氷雨のなか外套を脱ぎ雨に打たれながら親閲する「国民とともにある姿」。

もうひとつは現人神(あらひとがみ)強制のため「配布された御真影」。

天皇の本意と天皇制の建前のズレ,昭和スタート時の歪みを軍事上の大元帥を通して論じるのではなく,矛盾の「併存」からの指摘は貴重である。

張 作霖爆殺時の田中義一首相への叱責,天皇とマッカーサーの第1回会見時の発言,さらには美智子妃の “聖書事件” など真偽とりまぜて流布する巷説(こうせつ)を事実をもって整理している。

昭和50年代以降「政治的渦中にある」靖国神社への参拝拒否も,著者の見方が当たっていると思う。著者はがんとの闘病のなかで千枚余の原稿を書き上げた。本書をみずに逝ったが,その残した指摘は歴史的記憶,記録となるべきだ。

--この保阪「書評」に目を通した本ブログ筆者は,なかでも「昭和50年代以降『政治的渦中にある』靖国神社への参拝拒否も,著者の見方が当たっていると思う」という文節に注目する。

以下の記述は,保阪がそのように言及した論点を問題にとりあげ,議論する。

※-4 昭和天皇 ⇔ 英霊 ⇔ 靖国神社「不参拝」

1) 昭和天皇の靖国参拝の途絶

高橋『人間昭和天皇』下巻のなかに記述されている「前段末尾の論点」→「昭和天皇は昭和50年代以降〈政治的渦中〉にあった」という事実を考えるために,ここで,ウィキペディア「靖国神社問題」の該当個所なども参照し,当時の事情を聞いてみたい。

まず「天皇の親拝(参拝)」という項目は,こう解説されている。「昭和天皇は戦後,1945年・1952年・1954年・1957年・1959年・1965年・1969年・1975年という具合に計8度,靖国神社に親拝した。

だが,1975年(昭和50年)11月21日を最後に参拝にはいっていない。この理由については,昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感をもっていたからなどの意見があった。しかし,その具体的な物証はみつかっていなかった。

日本経済新聞は2006年7月,前段の「昭和天皇:不快感」に符合する記述が含まれていたとする元宮内庁長官富田朝彦の「富田メモ」の存在を報道した。

この「富田メモ」(上掲日経記事のなかにその一部が紹介されている)は,元宮内庁長官であった富田朝彦がつけていたとされるメモ(手帳14冊・日記帳13冊・計27冊)のなかに,とくに昭和天皇の靖国神社参拝に関する発言として,残されていたものである。

昭和天皇の「靖国不参拝」は息子の平成天皇,そして孫の令和天皇にまで継続されている。ただし,例大祭の勅使参向と内廷以外の皇族の参拝は,いまも定期的におこなわれている。この事実には留意しておきたい。

2) 昭和天皇が靖国神社にいけなくなったと推測される原因:その1

1988〔昭和63〕年,当時の宮内庁長官であった富田朝彦が昭和天皇の発言・会話を手帳にメモしていた。この富田メモは,富田朝彦の遺族が保管していた手帳に貼り付けたものである。昭和天皇がA級戦犯の合祀に不快感をもっていたことが明確に記されている。そのメモの記述の該当部分は,こうであった。前掲した日経の記事のなかに画像として添えられていたこのメモには,こう書かれていた。

私は 或る時に,A級が合祀されその上 松岡,白取までもが,

筑波は慎重に対処してくれたと聞いたが

松平の子の今の宮司がどう考えたのか 易々と

松平は平和に強い考があったと思うのに 親の心子知らずと思っている

だから私 あれ以来参拝していない それが私の心だ

日本経済新聞社が設置した,社外有識者を中心に構成する「富田メモ研究委員会」は,富田メモを調査のうえ「他の史料や記録と照合しても事実関係が合致しており,不快感以外の解釈はありえない」,と結論付けた。

3) 昭和天皇が靖国神社にいけなくなったと推測される原因:その2

戦後,歴代総理大臣は在任中公人として例年参拝していたが,1975〔昭和50〕8月,三木武夫首相(当時)は「首相としては初の終戦記念日の参拝のあと,総理としてではなく,個人として参拝した」と発言する。同年を最後に,それまで隔年でおこなわれていた天皇の親拝がなくなったのは,この三木の発言が原因であるといわれていた。

櫻井よしこら保守論客の多くが主張しているもの〔がその意見:解釈〕であったが,一方では,昭和天皇最後の親拝が三木首相参拝の3カ月後の同年11月であり,三木発言のあとに昭和天皇が親拝したことと矛盾するため,当時から原因とはならないと指摘され,富田メモの発見により等閑視する議論もある。

しかしながら,国会で問題視されたのは,昭和天皇が1975〔昭和50〕年11月21日に靖国神社の親拝したのちであり,そこですでに言質をとられていた三木発言を引用し,天皇親拝が私的か公式か議論紛糾したのが実際のところなので,「三木発言の後に昭和天皇が親拝したことと矛盾」はしない。

以上の議論に関する要点は,こうなる。

昭和天皇から平成天皇,令和天皇の代にまでつづいている「靖国神社不参拝(不親拝)」は,1975〔昭和50〕年11月21日の親拝(参拝)以後に「始まっていた」が,なにゆえ「彼ら」はいっさい靖国神社にいかなく(あるいはいけなく)なったのか。

なお,A級戦犯が靖国に合祀されたのは1978〔昭和53〕年10月17日である。

※-5 戦争責任を免罪された昭和天皇が靖国にいくという矛盾が「もともと・そもそもの大問題」であった

1) 昭和天皇を戦争責任問題から逃避させえた歴史の隠蔽

ここでは,この※-5,1) の「この標題のごときに指摘された問題点」を探るために,高橋『人間昭和天皇』下巻にあった「該当する問題の箇所:記述」に注目し,議論することになる。

--1945年9月27日に昭和天皇がアメリカ大使館にマッカーサー元帥を訪問し会見したとき,昭和「天皇がマッカーサーに東條〔英機〕のことをいったという決定的な証拠がある」。要は,昭和天皇は自分の責任:「開戦の責任を東條におっかぶせたのだ」(高橋,同書,103頁)。

そして「以下は私〔高橋〕の推測である」と断わりを入れたうえで,こうい推理している。多少,分かりづらい説明になるかもしれない。

--マッカーサーとの「会見に臨むまえ,天皇は側近や外務省などとシナリオを作った」。「戦争責任は認めざるをえないが,東條をもちだすことによって近衛〔文麿〕のいう『幾分なりとも緩和』するかもしれない」。

ところがである,天皇がこの「会見で自分に責任があるといったところで,元帥は逆に『骨のズイまで』感動し,予想以上の効果があった」と,確たる証拠もなく伝えられてきた。

◆ 2014年11月8日 補注)

最近作〔当時の〕,矢部宏治『日本はなぜ,「基地」と「原発」を止められないのか-戦後70年の謎を解く!-』集英社インターナショナル,2014年10月は,昭和天皇の戦責問題をこう論断している。

「昭和天皇が戦争責任を問われないということは,本来,絶対にありえない。……責任の大小ということはあっても,まったく問われないということはありえない。『開戦の詔書』,つまり米英に対する宣戦布告書を自分の名前で出している」「から,実質的な顕現がなかったとか,自分は本当は戦争したくなかったなどということは通らない」(121頁)。

〔高橋 紘に戻る⇒〕 ともかくとして,「しかし,後世に “天皇責任論” を公文書では残したくはない」。「それに〔開戦時に〕東條を指名したのは木戸〔幸一〕で〔あって〕,自分〔裕仁天皇〕は東條を支持した」のであった。

それゆえ,この関連において判断すれば,天皇が本来負うほかない「責任論」があるし,前段のような会見でやりとりされた内容と「は矛盾する」ほかない。これは「『あまりにも重大』なことなので,全員で」,マッカーサー会見時の記録から天皇にとってまずい箇所の「削除を求めた」のである(104頁参照)。

前段で「全員で」「削除を求めた」のは,とくに『天皇側による東條英機への責任転嫁』という事実であった。だから,この核心にももろに相当する「天皇のマッカーサー会見」での「天皇自身による〈責任発言」の部分も,日本側の通訳となった「奥村〔勝蔵〕が削除し〔ておい〕た」のである(102頁)。

2) 昭和天皇の本心

「ともあれ, “富田メモ” により天皇が靖国神社へのA級戦犯合祀について強い不快感を抱いており,靖国参拝をやめた理由がはっきりした」。とはいえ,昭和「天皇が参拝しなかったのは,私〔高橋 紘に〕はそればかりとは思えない」

「明治天皇は靖国神社の祭神は,基本的に『戦場で倒れた軍人』とした。となるとA級戦犯全員の合祀が不快なのか」,それとも「また戦死者以外の一部戦犯合祀者が反対なのか,天皇の気持を忖度するのはむずかしくなる」

ともかくも高橋は,敗戦後「象徴天皇」になった裕仁が「内外の批判を浴びて政治的渦中にある靖国神社に参拝することはできないというのが正直な思いだったのではなかろうか」と結論していた(317頁)。

1975年代の「A級戦犯合祀の問題」に対する国「内外の批判」を,A級戦犯として処刑された「松岡洋右元外相」や「白鳥敏夫元駐イタリア大使」の「いずれも日独伊三国同盟への旗振り役を演じた外交官である」(317頁)点に関連させて理解するよりも,これも含めたうえで〔次段からは本ブログ筆者の見解となるが〕,

A級戦犯として絞首刑にされた「東條英機などに,戦争責任のすべてをおっかぶせ,敗戦処理・戦後責任のすべてを転嫁・回避できていた」裕仁天皇の「よい意味での狡猾さ」,つまり,その政治的感覚の「悪い意味でも鋭敏さ」こそが,当時の国「内外の批判」を強く意識させていた基本条件であったと理解するほうが,よりまっとうな観察でありえた。

本来であれば,昭和天皇自身が全面的に負わねばならなかった政治責任としての戦責問題は,そのすべてが東條英機などA級戦犯に付けまわしされていた。ところが,この「A級戦犯が靖国神社に合祀された」。この東條らも〈英霊〉となって靖国に合祀された。

敗戦後に象徴天皇になっていようがいまいが,この靖国にいって裕仁自身が参拝するといった「九段下の元国営神社に1978年10月17日以降,新しく生まれた構図」は,彼にとっては戦慄すべき時代状況を意味した。

おそらく,いまの天皇である明仁はそうなのであるが,裕仁の孫である徳仁が天皇になっても,靖国神社には参拝にいかないと予測してよい。なぜならば「A級戦犯合祀」という宗教的な出来事は,皇統を継承する男系:彼らにとっての〈異常事態〉と受けとめられたからである。

補注)前段を書いていた時期はまだ平成天皇の「治世の時代」であったから,そのように記述している。令和の天皇も,靖国神社に参拝に出向くような気配をみせたことはない。

より分かりやすくいえば,「昭和天皇の遺言」のひとつとして「A級戦犯が合祀されている靖国」には「息子・孫・曾孫からずっと末代まで」,絶対に参拝にはいくな,という厳命があったはずである。

註記)つぎに,『別冊宝島 1449〈軍人シリーズ〉 東條英機 皇国の殉教者-全てを負って死んだ男-』宝島社,2007年7月の表紙を紹介しておく。この「全て」とは旧大日本帝国の意味ではあるが,結局は「昭和天皇の戦責のすべて」を指していた。東條英機は「その意味では」,昭和天皇たちに「いわばさんざんに,いいようにコケにされた」ことになる。

興国(?)とはなんであったのか

ところが,敗戦後も早い時期,それは上手に「東條英機におっかぶせ」処理させてきたつもりであった「昭和天皇の戦責問題」が,1970年代には「A級戦犯合祀」を契機に再び,悪夢となって登場しそうな雲行きにもなっていた。

敗戦後,裕仁天皇が象徴天皇となってから,とくにサンフランシスコ講和条約発効後は一気に回復させえた『靖国神社と皇室(=天皇)との当たりまえの距離関係』が断絶させられたのは,A級戦犯が靖国に合祀されたからであった。

昭和天皇が国際政治状況を気にしていたウンヌンという要因よりも,靖国参拝の宗教的な意義に関して彼自身が,国家神道的に有していた〈精神の対応〉模様に注目すべきであった。

3) 昭和天皇の「永久の禍根」

天皇裕仁は皇族の1人として抜きんでた政治的嗅覚をもちあわせていた。1970年代の政治情勢のなかで彼は,靖国問題=A級戦犯合祀を介して「自分自身がどのように観察されているか」,彼なりに知悉していた。その意味でも彼は賢人であったと同時に,きわめて狡知に長けた皇帝でもあった。

東條英機の「陛下に対する絶対的な尊崇精神」は,いわばいいように利用しつくされていたし,とりわけ「開戦責任の東條への転嫁」は,もののみごとに成就させえてもいた。

東京裁判では東條英機が裁かれ処刑されても,天皇裕仁は法廷に引きずり出されることもなく,その後も余生を基本的には円滑にまっとうしえた。しかし,天皇裕仁にとって1970年代における政治的環境は,まさか1945年以前に戻されることはなかったにせよ,敗戦後の歴史過程のなかでは非常に辛い状況を突きつけていた。

関連して指摘しておくと,1975年10月31日に洋行帰りであった「天皇・皇后記者への記者会見」の場がもたれたさい,記者からいきなり「戦責問題を問われ,うろたえる応答をしていた」姿は印象的であった。

また,高橋 紘『人間昭和天皇』下巻は,こう論及していた。

昭和20年代に昭和天皇は3度に及ぶ「退位の瀬戸際」を乗りきっていたけれども,1945年敗戦のとき内大臣を務めたいた木戸幸一は「皇室だけが」「責任をお取りにならぬことになり,永久の禍根にならないかと危惧」した。吉田 茂や小泉信三,秩父宮,高松宮は,天皇裕仁の戦争責任に触れない意見であった,と。

結局「立憲君主を貫いた」「昭和天皇は戦争責任について,なんの表明もせず生涯を終えた。木戸が見通したとおり,いつまでも責任が問われ,『永久の禍根』となった」(高橋,同書,195頁,196頁)。

本ブログの筆者もこだわって観察してきた「天皇裕仁の戦責問題」は,これからも「永久の課題」として,とくに政治学者や歴史学者の目前には置かれつづけるに違いあるまい。

4) 日本の知識人の天皇効果

秦 郁彦は『日本経済新聞』2012年1月29日「書評」欄のなかで,本書『人間昭和天皇 上・下』について,こう書いていた。

「昭和天皇は松が取れ世間が動き出す直前の1989年1月7日,土曜日の早朝に世を去った。それまでクールな筆致で87年の多彩な生涯を負ってきた著者〔高橋のこと〕が,昭和天皇は『誰にも迷惑をかけずに逝った。いかにもこの方らしかった』(高橋,下巻,424頁)としめくくっているのが印象的だ」と。

昭和天皇が死んだあと〈日本の社会〉がどのような様相に見舞われるに至っていたか。

1932年12月生まれ御年79歳〔2014年中には82〕歳であった秦 郁彦が,その2014年から25年まえの1989年1月7日以降の記憶が全部飛んでしまったわけではあるまいや。

前段においてだが,昭和天皇は「誰にも迷惑をかけずに逝った」といったさい,その〈誰にも〉とはいったい「誰たちのこと」を指す,といいたかったのか?

昭和天皇が死ぬ前後の時期,日本社会の世相はどうなっていたか,当時の想い出話を具体的にたとえば,つぎの感想に聞いておこう。これだけでも,昭和天皇は「誰にも迷惑をかけずに逝った」という〈感性的な時代認識〉の甘さの一端は,はしなくであっても十二分に判明する。

☆-1 私は当時,小学校低学年だった。テレビを付けると,どの局でも天皇陛下崩御のニュースばかり。学校も休みだったはず。冬休みだったのかな? よく憶えていない。

「将来,このことがテストに出るだろうからしっかりみておきなさい」って親からいわれた。そして親から,「こんなときなんだからお友達と遊んじゃダメよ」といわれ,部屋で1人で遊んでいた。(1人っ子なんです)

☆-2 テレビは連日,天皇陛下のニュースや特番ばかりで同じ内容の繰り返しだし,友達とも遊べないし,アニメも放送しないし,つまらなくなって親に「アニメみたい」ってねだったら,近所のビデオレンタル店に連れていってもらえた。

レンタル店ではほとんどのビデオが貸し出し中だった。ビデオを借りに来ている人がたくさん居た。ほんとに人でごった返していて,はぐれないように,お父さんが私の手をしっかり握っていた。

☆-3 このときに初めてレンタルを利用する人が多かったらしく,(うちもそうだった) 会員カードの手続する人がたくさん居て,受付に時間がかかった。子供向けのビデオが少なくて,とくに女の子がみるようなものがなかった。

仕方なくクリーミーマミという魔法少女のビデオを借りた。女の子向けはそれしかなかった。ほかに2本くらい借りたと思うけど,なにを借りたのか覚えていない。クリーミーマミが変身シーンを男の子にみられちゃうシーンだけ強烈に覚えている。

☆-4 当時「自粛」という言葉をよく耳にした。ガソリンスタンドやお店など夜,点灯してはならず,街が真っ暗だったなぁ~。

右翼の車が明かりを少しでも点けている店に向かって,街宣で「電気を消せ! 自粛しよう!」とがなりたててた。

昭和64〔1989〕年の年賀状には「謹迎新年」なる新語が流行ったなあ。(「賀」の字を自粛したわけか)

註記)http://sagisou.sakura.ne.jp/~sakuchin/kazumi/07/49.html (この住所は現在は削除されており,不在)

「宮中の悲哀は市中(民衆)のそれでもあるべきだという思想がある」。「そのために市中(民衆)が天皇の葬儀の悲しみを具体的に表現することを強制されたといわねばならない」

註記)笹川紀勝『天皇の葬儀』新教出版社,1988年,65頁。

はたして,1989年1月8日(日曜日)以前において天皇裕仁は,日本という国・日本の国民・市民・庶民に対して,「迷惑」ということばとは無縁に生きてきた人間であったといえるか?

朝日新聞社会部『ルポ 自粛』朝日新聞社,1989年は,大正天皇が死んだときに比べて,こう説明した。

「大正15年(1926年),大正天皇の病状悪化から逝去に至るまでの間に似たような自粛現象がみられた。ただし,自粛が全国に伝わる迅速さでは,マスコミの発達した今回とは比較にならないくらい穏やかであった」(197頁)

そのうち,いずれはまた迎えるほかないその「次回の事態」のとき,どのような心構えをもってわれわれは対面すればよいのか,いまからあらかじめ熟慮しておいたほうがよい。

もとより想像すらつくわけもなかったはずの,あたかも古代史を夢想して復活させた「古代もどきの国家儀式」が,「政教分離」の難点を意図的に強行に排除しながら,再び,膨大な国家予算を支出して挙行されるのか?

平成天皇夫婦のための巨大な墳基はすでに設計図が用意されている。この事実については,本ブログ内ではなんどか言及,説明をしていた。

------------------------------

【断わり】 本稿の初出は2014年11月8日であったが,本日 2024年3月2日の更新・改訂においては,相当の補正・加筆がなされている。

------------------------------

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?