スピーカーのあれこれ

おれが木工をやりだしたのはスピーカーがきっかけでした。

ところが昨年は1セットのみ。今年は0だよ!

「趣味はスピーカー作りです」とはとても言えない。

せめてnoteで語ってごまかそう。

ここを読んでる皆さんには是非スピーカーを作って欲しいのでスピーカーのあれやこれやを書いてみます。

うっかり「作りたい!」って思ってくれたら幸いです。

どうぞ作ってくだせぇ。

まず、自作スピーカーの何がよいのか。

最初にお断りしておきますと、おれはそんなに音響マニアではありません。深い技術的根拠や高品質は求めていません。そこそこいい音が出ればOKな人の主観で書いています。オーディオ界のエントリー向けとして読んでください。聴いて楽しめるのが一番です。

1.予想外に音がいい

自作なのに音がよいのです。もちろんユニットで変わりますが、1個5000円ぐらいのユニットで十分に良い音がでます。ほんとはスピーカーの設計をしないといけないんだけども、一般的なサイズなら設計しなくてもそんなに変な音はしません。極端なサイズにすると難しくなる。で、何で音が良いのかって考えてみたんですが、ひとつは後述するユニットの品質で、もうひとつはおそらく普通の人は普段聞いてる音がしょぼいんです。先日、映画館に久しぶりに行きました。映画館って迫力はあるけど音質はイマイチです。今のTVって薄型なのでユニットやダクトの空間が狭いので十分な音が出せません。スマホでそのまんま音楽を聴いてる人もたまにいますね。あと100均スピーカーとか。割と音質にこだわってない人は多いです。こういう生活に慣れてると普通のスピーカーで鳴らした音を聞くときっと驚くと思います。

どんな風に良いのかというと・・・答えづらいのですが低音から高温までクリアに聞こえます。今までは聞こえなかった音が聞こえてきます。

2.鳴らすだけならハードルは低い

箱になるように板を張り合わせて穴をあけてユニット入れて配線する。これだけでスピーカーになります。拘り出すとキリがないかもしれませんが、そこそこ良い音がでるんです。板の接合は木工ボンドでぺたっと張り付けるだけ。少ない工具で作れます。きれいに手間なく仕上げるにはいろいろと道具が必要になりますが、自分のための1セットを作るのであれば道具がなくても頑張れるでしょう。

3.調度品になる

主に木材で作るのですが、きちんと仕上げると木のいい感じの風合いがでてきて立派な置物になります。例えばパイン集成材のニス仕上げの場合、しばらく経つといい感じの飴色になります。オイル仕上げの場合は時間が経つとカサカサになるのですがたまにオイルを塗ってふきふきすると光沢を取り戻します。手入れをするのもまた楽し。

スピーカーユニットってなに?

説明の順番的にはこっちが先なんですが、スピーカーユニットってのは音が出る部分です。

こんなやつね。これはFostexのFF105WKです。日本の老舗メーカーです。

電極が二つあって、ここにスピーカーケーブルをつないで交流の電流を流すと中のコイルが振動して表面も連動して空気を揺らす=音がでるんです。

なので、直流の電流を流すと、でっぱったまま、もしくは凹んだままになります。あまりスピーカーには良い状態ではないのでやらないように。

たまーにユニットを自作する人がいたりしますが、これを自作するのはまず無理です。ちゃんと買いましょう。聴ける範囲で安いのは2000円ぐらいのもありますが、見た目がかなりしょぼいです。なぜなら通常は見えないところに内蔵する想定のデザインだから。上はキリがないしおれも買ったことはないのでわかりませんが、1個1万円だすとかなり良いモノが手に入ります。

これは同じくFostexのドーム型ツイーター

お値段、なんと 143,000円!

ツイーターなので、これだけ買っても大した音はでまへん。これと別にウーファーなどを組み合わることになるので、合計すると・・・とにかくすごい金額になるね。音源もそれなりのものを用意しないといけないだろうし。

フルレンジとウーファーとツイーター

スピーカーって得意な周波数帯ってのがあって、1個で全域をまんべんなく出すのは難しいんです。フルレンジスピーカーは1個で全域をカバーします。でも、ある意味中途半端なのかもしれません。メーカーが販売してるスピーカーにはフルレンジはあんまりないんです。コストを意識しつつフルレンジを入れるのは難しいのでしょうね。販売品の多くはウーファーとツイーターのセットで2WAYで構成されています。ウーファーは大きく低音が得意。ツイーターは小さくて高温が得意。3WAYの場合もあります。おれが中学高校ぐらいの頃はコンポが流行ってて、こんなスピーカーが当たり前のように売られていました。

真ん中のスピーカーはスコーカーと呼ばれています。語源はよくわからん。中音域(ボーカルとか)を受け持ちます。

今はなかなかお目にかかりませんね。時代の変化ですかねぇ。

スピーカーのネットワーク

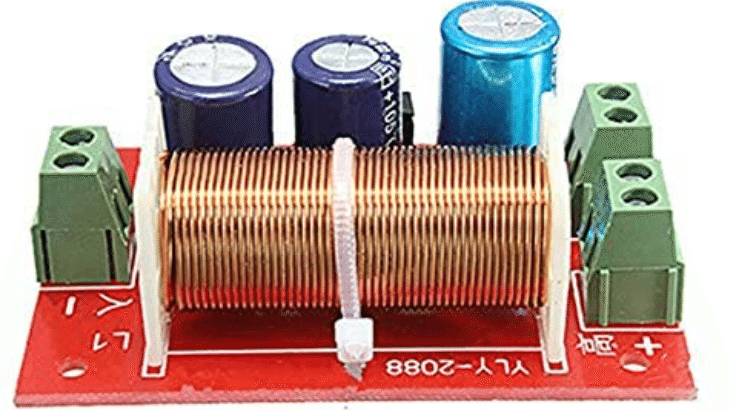

複数のユニットを入れると、それぞれの相性や出力のバランスの調整が難しくなります。変なうねり音とか特定の周波数が大きくなったり。これらをうまく調整するためにはスピーカー内部にネットワークといって、コイルやコンデンサや抵抗を入れる必要があります。

ざっくり言うと、コンデンサは低周波をカット、コイルは高周波をカットします。抵抗は音量そのものを減らす働きがあります。実際はこれらを直列や並列に複数組み合わせます。3WAYになるともっとややこしい。カットするといっても急激に2000Hzで遮断!みたいなデジタルな制御ではないので、ほどよ~く調整しなくてはなりません。おれも2way 3wayは作ったことはありますが、あまりのめんどくささに途中で嫌になります。コンデンサ、コイル、抵抗は音響向けのものを選ぶ必要があります。詳細はよくわかりませんが、定格や歪みなどの特性が違うらしい。何種類か用意しておいてとっかひっかえして調整することになります。コンデンサと抵抗は入れ替えれば済むんだけど、コイルは巻き線なのでなかなか大変です。特に空芯の手巻きはほんとにつらい。

これが難しいので、DIYでやるにはフルレンジです。ちょっといいものを1個だけどーんと入れちゃいます。これだけで市販のスピーカーよりもずっと良いユニットが刺さってることになるんです。ここら辺も自作の音がよい理由だと思います。

そしてこの辺りが一般的な素人DIYの限界だと思います。これ以上はしっかりした理論に基づく回路設計と実測が必要です。でも、この時点で十分に良い音が出てるはずです。(よっぽど変な箱じゃなければ・・・)

ちなみに車のユニットはコアキシャルといって、1つのユニットの中に2つのユニットが入ってます。(表現がおかしいがどう書けばよいのだろう)

中央部分がツイーターなんです。

これを使ってスピーカーを組むこともできます。でも、実際に見ることはほとんどないです。おれが最初に作ったのはこれでした。アンプの出力があってないとまずいみたいだけど、バカでかい音を出さなければ大丈夫です。

軽い音が出てたっけ。

エンクロージャー

次は箱のお話です。一般的な製品では合板やMDFでできてることが多いです。これは必ずしも最適ではなくてコストとの兼ね合いもあるかと思います。おれは調度品として仕上がりも大事にしているので集成材を使うことが多いです。材料費と加工のしやすさや手に入りやすさもあるんですけどね。ホームセンターに行けばパインの集成材は必ずおいてます。

ざっくり言うと、重くて固いほうがしっかりと音を伝えてくれます。

そういう意味ではパインの集成材では不向きかもしれないんだけど、ある程度の厚みがあれば大丈夫です。部屋に置くサイズなら18mmあれば十分かな。

合板やMDFの場合は表面がイマイチなので、塗装することが多いと思いますが塗装でいい感じにするのはかなりの手間と腕が必要です。突き板といって薄い木の板を表面に貼る場合もあります。おれはやったことない。なぜなら突板自体が高いから。MDFに色を塗ったことがありますがかなりしょぼい。小学生の工作並みでした。

フィルムを張るほうが現実的かもしれません。

※カット~組み立て~整形までが一番大変なんですが記事的には割愛します。木工の大変さと同時に木の良さを感じる部分です。

箱の中身って、実は空っぽなんです。ここで反響し余計な音は消失させて大事な音を増幅させたりするので、チューニングの対象となります。というか、バスレフの場合はほぼここだけでチューニングすることになります。

箱がでかいと箱自体が振動しやすくなって嫌な音を出すようになります。(通称:箱鳴り)これが出ると、かなりストレスになります。いや~な感じです。内部に補強を入れると緩和・解消されるんだけど木工ボンドで張り合わせた後だと補強を入れるのがかなり難しくなるのである程度の大きさで作る場合は最初から補強を入れて組まないといけません。

空っぽと書いたものの、実は中身に仕掛けがあって通路ができています。

この通路の違いによって、いくつかの呼び名があります。

割とメジャーどころでいうと、密閉・バスレフ・ダブルバスレフ・バックロードホーンなどがあります。ユニットとの相性もありますが、ここでガラリと音質が変わります。

これは割と安価なバックロードホーンキットの断面図です。

小さいユニットで高音を正面から出しつつ、後方の末広がりな空洞を通過することで低音域が増幅されます。でも、おれが聴いた3種類の箱はすべて嫌な反響音でした。ちゃんとした箱は良い音がでるらしい。好みの問題かもしれません。

一番、メジャーなのはバスレフです。中はからっぽで、一か所に穴が開いてるだけ。おれが主に作ってたのもこれです。穴が重要でサイズと深さによって低音部の増幅具合が変わります。スピーカユニットの低音限界あたりを増幅させることで大きなスピーカーにしか出せないような低音を出せるようになります。(更にその下の周波数が落ち込むのでよいことばかりではない)

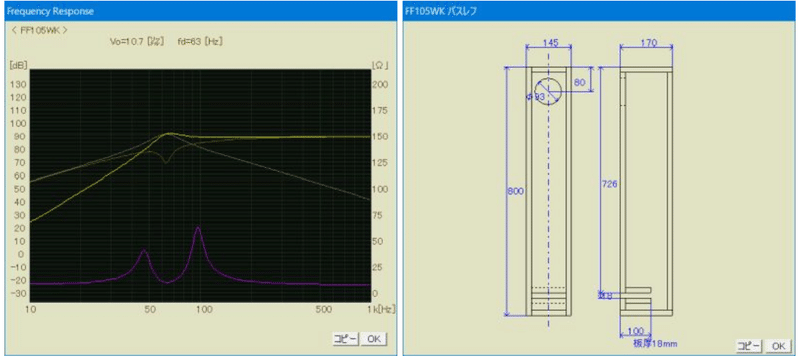

自作するときはSPEDというアプリを使ってました。

この記事を書きながらサイトを覗いてみましたが、今も更新されてるみたいです。すごいなぁ。おれなんかまったく手の届かない領域です。

で、このツールをつかって各種サイズやユニットを指定して周波数特性のグラフの変化を確認しつつ箱の形を決めます。2wayやネットワークの設計もできちゃいます。

※意外と使わなくても、エイや!でできたりするんですけどね。

これとは全くの別路線でMCAP-CR というスピーカーがあります。

かなり複雑な作りになってます。詳細はこのリンクを読んでください。

一度作ったんだけど、知り合いの店に置きっぱなしです。

低音がずどーんと出ます。

あまり脚光を浴びていませんが、すごい仕組みだと思います。

発案した方は特許も持ってるそうです。

先ほど空っぽと書いてしまいましたが、またも追加がありまして中には詰め物があります。ある程度の音を吸収させて外に出ないようにするためのものです。フェルトやグラスウール、スポンジのようなものです。スピーカーって丸いところから音が出てるように見えますが、実は裏側からも出てます。ある程度は筐体全部からも出てるはずです。

裏から出てる音は、逆周期の音なので表と裏を同時に聞くと打ち消しあって変な音になってしまいます。これは左右のスピーカーでも同じことで極性を間違えるといや~な音がでます。これも聞きながら詰め物の量を調整していきます。なるべく最小限の詰め物で嫌な音が消えるように調整します。消すのは高音~中音までで、高音は詰め物がなくても減衰量が多いです。低音は裏道を通る間に位相がひっくり返って、表にだすことで増幅する効果を狙います。ダクトが付いてるタイプのスピーカーの特徴です。

完成したらエージング

新品のユニットは音が十分に出ません。慣らしが必要なんだって。

なんだそりゃ・・・って思うかもしれませんが、実際に鳴らしてみるとすぐに気づきます。新品の音はかなりしょぼい。でも、最初の数分でかなり良い音になります。1時間もすれば十分です。ネット記事では1か月とか半年とか見かけますが、おれにはもうわからん。

スピーカーだけじゃ音は鳴りません

スピーカーだけで記事をながながと書いてますが、当然のことながらこれだけでは音は鳴りません。電源・再生機器・アンプ・配線・音源が必要です。

さらに、設置場所とリスニングポジションも気にしないといけない・・・ってことはないんだけど影響大です。

でもまぁ、とりあえずはスマホと数千円のアンプがあればそれなりの音が出るようになります。ハイレゾ音源とか高級アンプとかあるけどそこまでやんなくても十分ですよ。

皆さん作ってね!

ここまで読んだ方は作る気になりましたよね!

ぜひ部屋に飾ってよい音を楽しみましょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?