兵科から眺める『陸軍』

背景情報~騎兵砲兵協同せよ~

そもそも陸軍の特性ってなんだっけという話

さて、陸軍とは『人』にその戦闘力を根拠する組織です。

これは艦船に根拠する海軍、航空機に根拠する空軍とは異なり、『人』を入れ替えることによって、或いは複数の『人』が役割を分担することによってその戦闘力を維持し、或いは発揮するということを意味します。

これは陸軍の残存性及び柔軟性を担保し、また陣地構築や地形の利用による強靭性の発揮、持続性という陸軍の重要な特性の根源として挙げられるでしょう。

我々は陸生動物である以上、地域を確保するために必ず陸軍、特に歩兵による占領を行う必要があります。これは陸軍が戦闘に最後の決を与えることの出来る、つまり決定力を発揮出来るということを意味します。

一方で作戦行動は地形による制約を受け、かつ作戦遂行のために準備と部隊の規模が必要となり、行動の秘匿が困難であるといった欠点もあります。

全員戦車に乗ればクソ強いんじゃね?←これ

この記事を読んでいる皆さんは、きっと軍事に興味があるのだと思います。無いのにこんなモノ読んだってしょうがないですからね。

で、一度はこう思ったことがある筈です。

『全員戦車に乗ればクソ強いんじゃね?』

ここは幸いタイムラインでは無いのでこれを書いてもボコボコにされたりはしませんが、戦車の攻撃力、防御力、突破力を理解した誰もが必ず一度は思う筈です。

確かに戦車部隊は極めて強力な存在です。装甲によって防護され、正確かつ強力な直接照準火力を迅速に発揮し、かつ卓越した機動力を発揮することが出来ます。将棋で言うと飛車みたいな存在です。

しかしながら、この地球上に於いて戦車が戦うのはスライムが跳ね回るスーパーフラットでは無く、基本的にしわくちゃの地表面です。

その上、戦車は敵航空攻撃に対して無力であり、また敵歩兵部隊、対戦車部隊による近接攻撃等に対して脆弱です。また、地域確保能力は殆どありません。

その為、戦車部隊を実際に戦闘で使うためにはこれらの弱点を補い、有利点を増幅させるため、歩兵、砲兵、対空砲兵、工兵などで増強する必要があるのです。このようにして編成された『諸兵科連合部隊』は、陸軍を概観する上で必ず抑えなくてはならない概念であると言えます。

これは大昔から続く用兵の原則であり、例えば古い日本の軍歌で『歩兵の本領』というものがありますが、そこで『騎兵砲兵協同せよ』と歌われていることは周知のことと思います。中世欧州に目を向ければスペイン軍は『テルシオ』を構成して栄光を掴み取り、スウェーデン王グスタフ二世が『三兵戦術』でこれを絶滅させたように、古来から陸軍を構成する『兵科』にはそれぞれ特性があり、それらを組み合わせて弱点を補い、利点を助長させることは古来から極めて重要な要素であることがお分かり頂けると思います。

このnoteでは、『野外令』に根拠して現代陸軍の各基本戦闘兵科の特性、運用を概観することにより、読者諸君に『陸軍』そして陸上戦闘を概ね理解して頂く目標とします。

なお、理解を容易にする為に標準的な兵科、自衛隊の職種に縛られず、特別に説明が必要と筆者の独断により判断した機能については別に項を設けて説明しています。

『野外令』とか『Field Manual』とかの本職/イっちゃったオタク向け以外に基本的な職種について取り扱った資料って案外無いんですよね。

それじゃあ

近接戦闘兵科

歩兵

戦列歩兵時代に用いられていた交紐の軍服を意味するという説がある

・特性

一番数が多く、一番声がデカく、陸上戦闘及び陸軍部隊の骨幹となるのがこの『歩兵』です。

自衛隊だと普通科部隊と言ったりします。

歩兵部隊は、火力と機動、特に突撃、突入を敢行することによって敵を撃破、捕捉、ないし必要な地域を確保することにより、戦闘に最後の決を与えることが出来ます。歩兵部隊の戦闘力は『人』に根拠する為、極論すれば一人であってもその戦闘力を発揮することが可能です。

特殊部隊も広義の歩兵ないし偵察部隊に分類されることがある。

映画『コマンドー』より

また、あらゆる地形、気象、時期、場所で戦闘行動が可能であり、どのような手段を以てしても容易に輸送することが可能です。

歩兵部隊はある程度の独立戦闘能力を持ちますが長距離火力を欠き、また輸送支援を受けない場合には海上、航空機動が出来ないなど、その行動に制約がかかることがあります。

防衛省自衛隊より

更に歩兵戦闘車や装甲車をはじめとする装甲戦闘車両で『機械化』された機械化歩兵は戦車と同等程度の機動力を持ち、戦車と協同し突破及び戦果拡張への使用に適します。しかし、当然ながら燃料や整備など、兵站上の負荷は増大します。

防衛省自衛隊より

防衛省自衛隊より

歩兵部隊は陣地や市街地、地形等によって掩蔽を得ることによって、航空攻撃、砲撃等に対して極めて強靭な抵抗力を得ますが、逆に掩蔽を得ていない場合はその辺のオジサン並の防御力しか発揮しません。人ですから。そのため、そもそも攻撃を受けないよう発見されないようにするか、或いは先に挙げたような掩蔽を利用する必要があります。これは、歩兵が人に戦闘力を根拠する一方で、その戦闘力を十分発揮する為には事前の準備が必要であるということを意味します。

・運用

歩兵部隊は、攻撃、防御共に積極的な行動を行うことが可能であり、攻撃においては敵の捕捉、撃破ないし地域の確保、防御に於いては陣地占領及び逆襲を主に行います。

特に、航空優勢の如何に関わらず一定程度活動することが可能であるため、敵が航空優勢を有しているような状況下での防御戦闘では主たる戦闘力としての活動が期待できます。

防衛省自衛隊より

先程挙げたように、歩兵そのものの防御力はその辺のオジサンと大差ないため、このような積極的行動に際しては他兵科部隊からの掩護――煙覆や火制を得る必要があります。

また、航空機(パラシュートやヘリボーン)や船艇といった手段によって重要目標、緊要地形の奪取又は後方地域の擾乱、破壊活動等に使用することが出来、この場合、時期と場所を選択して奇襲効果を発揮しなければ大変なことになります。(ホストメリ空港の戦いを参照)

歩兵部隊の戦闘力を維持する為には、部隊の交代、休息、再補給、再編成が必要であり、これに十分な時間を割く必要があります。

陸軍の特性として『地形に制約を受け、地形を利用できる』という地べた軍としてのものがありますが、敵の攻撃に対して脆弱で、あらゆる地形に順応することが可能であり、必要に応じて工事を行うことが可能な歩兵は、地べたに根拠して『地形を克服し、地形を利用できる』という特性を如何に活かせるかが運用上のカギとなります。

対戦車

対戦車砲の脚部を意味するという説がある

・特性

対戦車部隊は、兵科的には歩兵ないし砲兵に一般に分類される専門部隊の一であり、中距離以下での対戦車戦闘に任じます。

また、歩兵と同じく各種手段による輸送が容易であり、戦闘に於いては地形を利用することが重要となります。

対戦車部隊は、主に対戦車誘導弾を利用することにより敵戦車や陣地等の撃破を行いますが、対戦車誘導弾は至近距離での使用が不可能であり、かつ後方爆風等により敵に位置を暴露しやすいため、運用には注意が必要です。

・運用

対戦車部隊は、主に歩兵部隊の自衛的対戦車火力として運用されます。

また、先程挙げたように敵戦車に限らず陣地、舟艇等に対して使用することも可能であり、歩兵部隊の重要な対硬目標火力であると言えます。

対戦車誘導弾は一撃必殺と言える程の威力を持つ一方で、使用した場合自己位置を容易に暴露する為、地形を利用したり、他砲兵部隊と協働したりといった工夫により、如何に先手を取り、かつ一方的に攻撃できる環境を構築できるかが運用上のカギとなります。

防衛省自衛隊より

防衛省自衛隊より

なお、現代に於いては中距離多目的誘導弾や96式中距離多目的誘導弾システムといった見通し線外射撃、撃ち放し射撃が可能な対戦車誘導弾が登場しており、更にドローンの普及による敵戦車の捕捉が容易になったなど、運用に於ける制約が減少しつつあることから、対戦車部隊の威力は増大し、かつその役割が拡大しつつあることにも留意する必要があります。

戦車

カタピラないし駆動輪を意味するという説がある

・特性

先程も軽く述べましたが、戦車は装甲防護力、強力かつ正確な直接照準火力、卓越した機動力を発揮することにより、敵を攻撃し、これを分断、撹乱、蹂躙し、圧倒撃滅することが出来ます。自衛隊では偵察部隊と共に機甲科職種を構成しています。

歴史的には、機甲科は騎兵から発展した機動戦力の一であるという理解がされ、『足を止めたら死んだも同然』と真顔で言うような人間しか中身に居おらず、勇猛果敢かつ猛烈な行動にその特徴があります。

防衛省自衛隊より

戦車部隊は、その戦闘力を戦車に根拠するため、これが十全に活動できるよう、燃料、弾薬を常時十分に補給し、また整備基盤を維持することが必要です。

また、地形、気象、障害物等に影響を受けやすく、長距離の輸送に際してはトランスポンダー(大型トレーラー)や輸送船といった手段を用いる必要があるなど、印象に反してかなりデリケートな兵科であると言えます。

・運用

戦車部隊は、攻撃、防御共に機動を伴う積極的行動が可能であり、攻撃においては威力ある突撃と戦果拡張を、防御においては機動防御及び対戦車火力の骨幹としての戦闘を主に行います。

戦車部隊の特徴として、機動力を発揮することによる迅速な集中、分散が可能であり、またこれによる奇襲効果及び衝撃力の発揮があります。

また、戦車部隊は強力かつ発射速度の大きい直接照準火力を発揮することが可能ですが、それらを適切に発揮する為には大きな見通し線距離が必要であるため、これが得られない場合には必要に応じて間接照準射撃を行います。

戦車部隊は、陣地等の事前の準備にその戦闘力発揮を殆ど依存せず、飽くまで戦車の性能と積極果敢な機動及び臨機に指向できる強力な直接照準火力にその戦闘力が根拠するため、作戦計画段階で殆ど計画していなかったような臨機応変な対応が可能です。

このように多数の利点を持つ戦車部隊ですが、地域確保能力が乏しく、地形に制約を受け、航空攻撃に対して無力であり、対戦車攻撃に対して脆弱であるという『利点を補って余りある』欠点がある為、運用上は工兵や歩兵、対空砲兵などとの連携によってコレを何とかしなければ大変なことになります。(第一親衛戦車軍を参照)

防衛省自衛隊より

また、敵の戦車部隊に対して対戦車戦闘力の骨幹として活動することが出来る一方、彼我の性能差がその戦闘結果に大きな影響を与える為、戦場の選定、地形の利用、他兵科との協働といった戦法の検討を十分に行う必要があります。(モビルスーツの性能差が戦力の決定的差では無いのだ!)

戦車部隊は、強力な機動戦力である一方で、これまで見てきたように地形に制約を受ける等多くの弱点を抱えています。これらを様々な工夫によって克服し、積極的に機動させ、攻撃的に運用することにより、攻撃、防御何れの局面に於いても奇襲効果及び衝撃力といった特性を存分に発揮させることが戦車部隊の運用上のカギとなります。

偵察

以前は騎兵を意味していた。

・特性

偵察部隊は、軽快な機動力と通信、監視、偵察能力を持ち、広地域に渡って敵との接触を維持し、偵察、警戒行動を行うことが出来ます。自衛隊では戦車部隊と共に機甲科職種を構成しています。

『間合い0m』とも言われるレベルで敵に近接して活動し、情報を収集することが可能な偵察部隊ですが、一方でその戦闘力には限度があり、積極的な戦闘行動には適しません。

防衛省自衛隊より

・運用

偵察部隊は、主として偵察行動を行い、必要に応じて警戒を行います。戦車、装甲戦闘車などによって機械化された偵察部隊は、短時間の要点確保及び軽易な掩護に用いることも可能ですが、偵察部隊の本旨は飽くまで偵察であることを認識する必要があります。

また、歩兵、戦車といった他部隊によって増強され、或いは諸兵科連合部隊の一部として増強に充当されることにより、より積極的な偵察、警戒活動を行うことが出来ます。

現代に於いては、偵察部隊は情報部隊、無人航空機部隊等他の偵察、警戒に任ずる部隊と連携して使用され、更に現代戦に於ける情報の重要性の増大により、前線に於いて積極的に情報収集活動を行うことが出来る偵察部隊の運用の成否は、戦闘結果に直結する程に重大な要素であると言えます。

一方で、偵察部隊そのものの戦闘力は決して充実したものでは無く、積極的に活動させる一方で戦闘には極力参入させず、飽くまで他兵科の戦闘力を助長させる為に活動させることが運用上のカギとなります。

火力戦闘兵科

砲兵(りゅう弾砲)

前装式大砲の実体弾を意味するという説がある

・特性

第一次世界大戦以降の現代戦がこんなにも地獄になった主犯です。

自衛隊では、後に述べるミサイル部隊と共に野戦特科部隊を構成します。

砲兵部隊は、正確かつ大量、強力かつ長射程な間接照準射撃を行う部隊火力の骨幹であり、また自ら弾着観測、通信、連絡を行い、適時適切に火力を投射することによって広範な地域を火制することが出来ます。

砲兵部隊は主にりゅう弾の着発、曳火射撃によってその火力を発揮しますが、必要に応じ照明弾、発煙弾といった特殊弾薬を用いることが出来ます。

また、地形、気象によってその行動、射撃に制約を受け、かつ正確な射撃には修正射撃を必要とする為、奇襲的な火力発揮には誘導砲弾の使用や事前の準備が必要です。

砲兵部隊は、限定的な直接照準火力を持ちますが、現代の砲兵は古来の砲兵とは異なり敵部隊と近接しての戦闘には適しません。

砲兵部隊は、その戦闘力を弾薬及び砲に根拠するため、これが十全に活動できるよう、燃料、弾薬を常時十分に補給し、また後に述べる自走りゅう弾砲を運用する部隊に対しては車両の整備基盤を維持することが必要です。

現代及び将来、砲兵は電波妨害弾や情報収集弾といった高度に情報化、電子化された弾薬を用いることにより、更にその役割を増大させるものと見られていることにも留意する必要があります。

・運用

砲兵部隊は、先に挙げたような近接戦闘部隊を火力支援することが大きな任務であり、特に歩兵、戦車部隊と密接に協力することにより相互の利点を最大限発揮することが出来ます。

特に敵部隊の攻撃に対して行われる攻撃準備破砕射撃、突撃破砕射撃(最終防護射撃)や味方部隊の攻撃に付随して行われる攻撃準備射撃、突撃支援射撃は、敵部隊の行動を制限し、味方部隊を自由かつ有力に戦闘させる為に極めて重要です。

Telegramより

それだけでは無く、敵陣地や後段が安じて活動出来ないように擾乱する擾乱射撃や、敵の交通、集結地、指揮所等の緊要目標を火力戦闘により撃破することも、砲兵の重要な任務です。

また、りゅう弾による攻撃は敵が掩蔽を得た場合その効果を著しく減ずる為、努めて奇襲効果を発揮することが好ましいとされます。

この為には、先に挙げたような誘導砲弾の使用、事前の準備等による、観測射撃に依存しない精度の発揮が必要であり、同時弾着射撃を実施することにより、その効果を最大のものとすることも重要です。

現代においては敵の砲弾、迫撃砲弾をレーダーで検知、発射位置を軌道から逆算し、対砲兵射撃を行い、火力戦闘で勝利し、火力の優勢を確保することも重要な任務となっています。

また、敵も火力の優勢を得るために積極的な対砲兵射撃を行うため、これから生存するために軽快に機動して陣地転換を連続する必要があります。

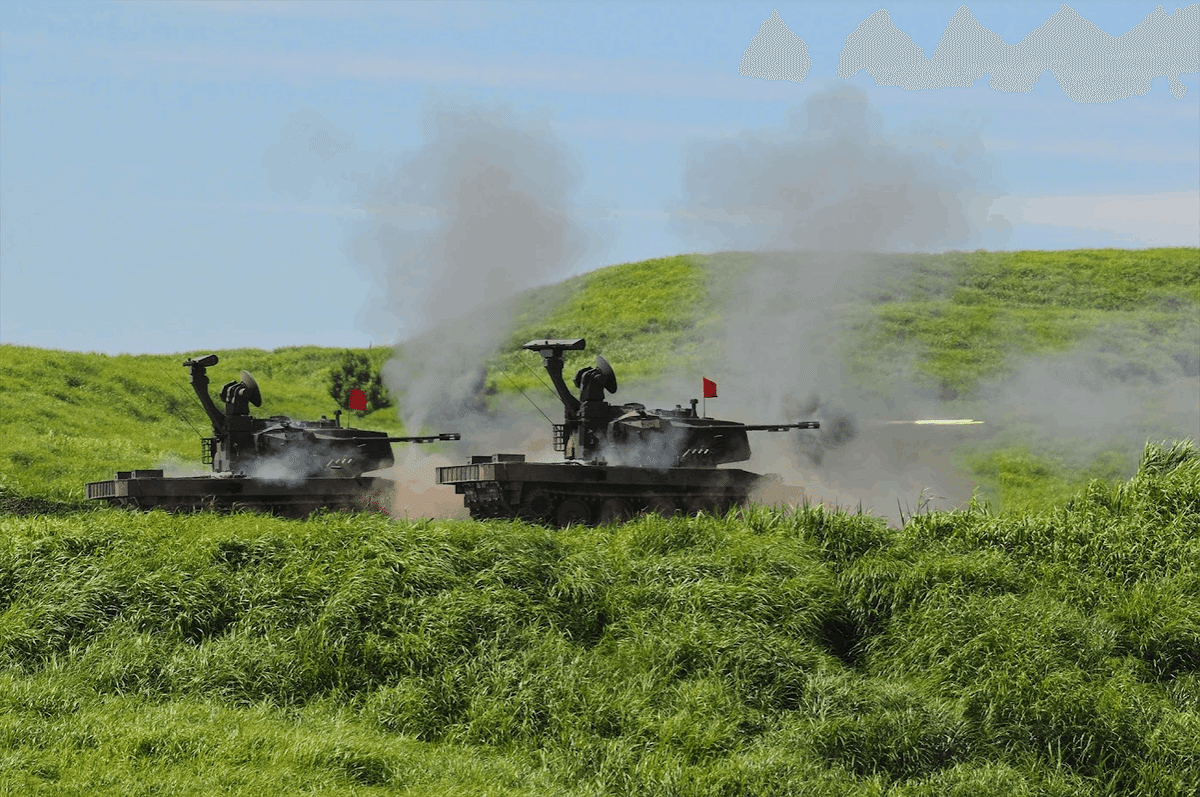

防衛省自衛隊より

防衛省防衛装備庁より

これを容易にするため、カタピラによる高い戦術機動力を持ち、機甲部隊に追随することが容易な自走りゅう弾砲や、タイヤによる高い路上機動力を持ち、戦略的な長距離機動が容易な装輪自走りゅう弾砲が近年急激に各国軍に於いて普及しており、古典的なけん引砲はその役割を縮小しつつあると言えます。

これらに共通して、射撃陣地がパッケージ化して車体に搭載され、軽快に機動することが可能になっており、陣地占領から射撃まで、及び射撃から陣地転換までに掛かる時間が極めて短時間で済むということが言えます。

USAASCより

他のアプローチとして、M777軽量155mmりゅう弾砲に代表される空中機動の活用があります。

米陸軍公式より

これらの軽量砲は、上の画像のようにヘリコプター等を活用しての空中機動が可能であり、車両の活用が困難な山岳戦に於いて大きな威力を発揮します。

一方、幾ら空中機動が可能であるとはいえ射撃したら自己位置を暴露し、対砲兵射撃を受けることには変わりありません。

現在までに開発されている軽量砲は全てけん引砲であるため、陣地占領から射撃、射撃から陣地転換までに掛かる時間は自走砲よりも大きなものとなります。

更に、空中機動する為にはヘリコプター輸送力に相当余裕があり、かつ重量物を吊るした脆弱なヘリコプターを前線に於いて積極的に活動させる必要があり、空中機動砲としての活用は事実上米帝しか出来ないと言っても差し支えありません。軽量砲は、対砲兵射撃を受けるような正規戦に於いては従来のけん引砲としての活用を強いられ、その生存性には制限がある一方、対砲兵射撃を行わないような敵、テロリストやゲリラといった目標に対する山岳地に於ける射撃に適した存在であると筆者は考えています。

以上を総合すると、砲兵部隊の運用にあたっては火力戦闘の結果が戦闘の結果に直結するとの意識の下、対砲兵射撃、及び敵の対砲兵射撃からの生存を特に重視し、適時的確かつ集中して奇襲効果を発揮させることが運用上のカギとなります。

砲兵(ミサイル、ロケット)

他の兵科符号と組み合わせて利用されることが多い。

主に多連装ロケットを意味する。

・特性

砲兵部隊のうち、ミサイルやロケットといった長距離精密火力を運用する部隊は、りゅう弾砲を運用する部隊とはまた違った特性を持ちます。

これらの長距離精密火力は、敵の後段組織、例えば兵站や指揮所と言った重要目標や、敵の艦船、策源地に対して使用することが可能であり、先に見てきたりゅう弾砲を運用する砲兵よりもより上級の領域でその威力を発揮することが出来ます。

また、ロケット砲兵は精密誘導弾の他、古典的なりゅう弾やクラスター弾、代替クラスター弾などを用いて近接戦闘部隊を直接火力支援することも可能であり、この場合、一挙に大量の火力を高精度に発揮することが可能です。

USAASCより

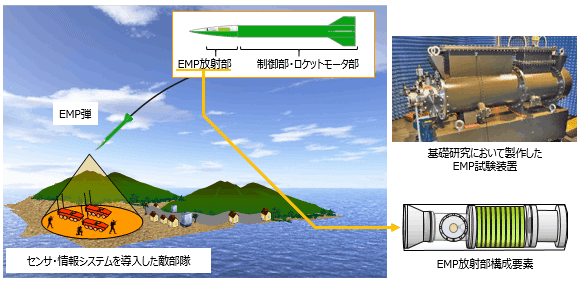

また、将来に於いては極超音速滑空技術の活用による射程の極大化、情報収集弾、電子戦弾、EMP弾といった高度に情報化、電子化された弾薬を用いることにより、更にその役割を増大させるものと見られていることにも留意する必要があります。

防衛省防衛装備庁より

一方、地形、気象によってその行動、射撃に制約を受け、かつ弾体が長距離を飛翔する特性上、敵の迎撃を受ける可能性があります。

また、直接照準能力を持たず、最低射距離及び射程の制限があることから近接戦闘能力は殆ど持っておらず、敵と近接するような戦闘には全く適しません。

我が国においては、将来これら長距離精密火力を阻止火力、島嶼間火力として大量に運用する予定であり、我が国の防衛力整備の成否はこれらの装備品を如何に開発、実用化出来るかに掛かっていると言っても過言ではありません。

防衛省防衛装備庁より

防衛省防衛装備庁より

・運用

ミサイルは弾体が高価で射撃可能な弾数が少ない上、専ら長距離の目標に対して用いるという性質上、特に緊要な目標に対して使用する必要があり、射撃に際しては適切な情報収集とターゲティングが必要不可欠です。更にGPS妨害と言った電子戦の影響も受けることから、射撃の実施には味方情報部隊との連携、若しくは上級部隊からの情報提供を得る必要があります。

ロケットは、弾体が比較的安価で様々な弾種を用いることができ、かつ現代に於いては高精度な射撃が可能であるという性質上、敵の砲兵に対する射撃や敵の防空部隊に対する射撃に適します。また、クラスター弾を用いて敵機甲部隊に対する有効な攻撃を行うことも可能であり、特に上陸直後の敵部隊や攻撃発揮直前、直後等の集中し、暴露した敵部隊に対し極めて強力な火力として活用することが可能です。クラスター弾に関する条約から早く脱退しよう。

一方で対空警戒状態にある敵の迎撃能力を飽和させ、有効弾を得ることを志向する『飽和攻撃』も重要な用法であり、例えば敵空母や海上機動中の敵着上陸部隊といった重要目標を撃破する際に使用します。

この用法は、特に対艦ミサイルの運用に於いて重要であり、この際には他領域との協働によって更に高い効果が期待できます。

他の例に漏れず、ミサイル、ロケットもその戦闘力の発揮を弾薬に依存する為、平素からの備蓄、そして弾薬の十分な補給が必要です。

ミサイル、ロケットの運用に於いては、これらの火力手段発揮の成否は戦局そのものへ広範な影響を与えることに留意しつつ、努めて奇襲的かつ経済的に、かつ必要に応じて高度に集中して運用することが運用上のカギとなります。

対空砲兵(防空部隊)

『ミサイル』と組み合わせて防空ミサイル部隊を意味したりする

・特性

砲兵から分化して誕生した対空砲兵は、先に挙げたような長距離火力手段、そして航空火力が増大した現代に於いて、部隊の自由な活動を担保し、或いは後方地域を敵経空脅威から防護する為に必要不可欠な存在です。

対空砲兵部隊は、実際に敵経空脅威を迎撃する他、対空レーダーをはじめとする独自の情報収集能力を持ち、また他領域と連接して対空戦闘、対空警戒を行うことによって敵航空戦力の活動状況を各部隊に放送することも重要な任務として挙げられます。

対空砲兵が運用する装備のうち、対空砲は空中を高速で移動する点目標に対して至短時間に大量の射撃を集中させる性能を持つため、必要に応じて敵戦車や陣地、上陸用舟艇等暴露した目標に対して有効に使用することが可能です。

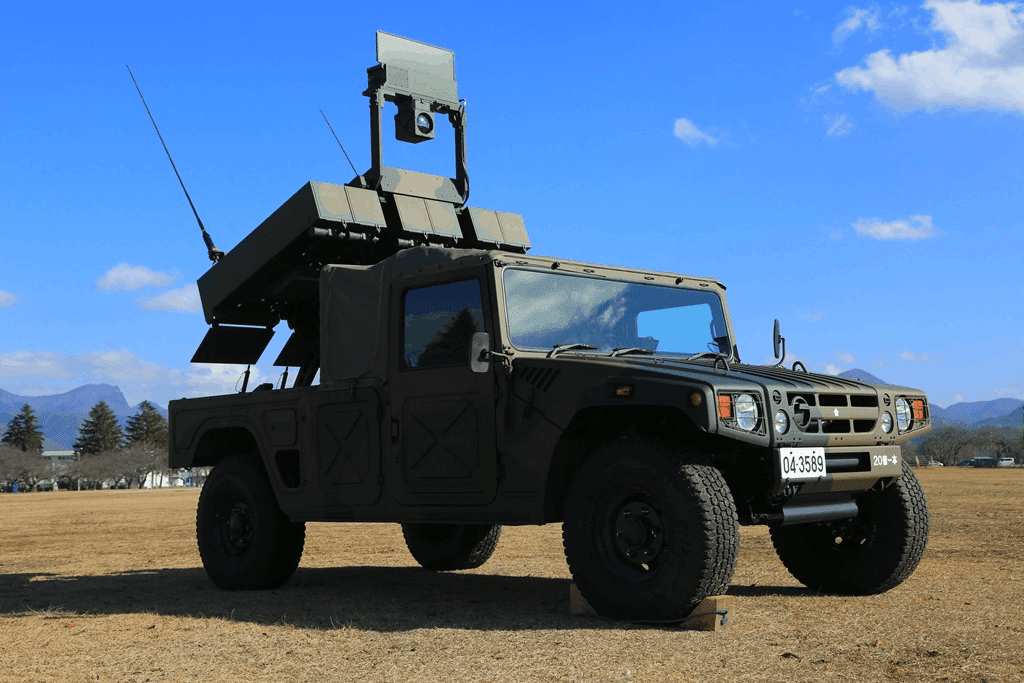

防衛省自衛隊より

しかしながら、敵火に対しては基本的に脆弱であり、かつレーダー等を高い位置に配置し、また姿勢そのものが高いことから敵に暴露しやすく、積極的な対地戦闘への参入は推奨されません。

また、対空ミサイルには最低射距離及び射程の限界が存在するため、単体では射撃不能空域を生じ、また対空レーダーは敵の電子攻撃に脆弱であるといった特性も持ちます。

防衛省自衛隊より

・運用

対空砲兵部隊の運用にあたっては、敵の空中活動を抑制し、かつ味方部隊の活動に対する影響を極限化出来るよう、最大の効果を発揮できるようにする必要があります。

この為には、掩護すべき部隊、施設の重要度、各部隊の対空防護能力、経空攻撃に対する脆弱性、敵の能力等を考慮して優先順位を決定し、集中的に防空能力を運用します。

また、現代に於いては都市等の人口密集地域に対して敵の経空攻撃が行われる可能性があり、部隊だけで無くこれに対する防御にも配慮する必要があります。

先に述べた射撃不能空域を極小化するためには、射程の異なる複数の対空装備を組み合わせ防空コンプレックスを構成することが重要な用法として挙げられます。

防衛省自衛隊より

対地攻撃に投入する際には、他に適当な手段が無いか十分検討し、また戦闘によって防空部隊が被るであろう損耗を考慮して、敵の経空攻撃以上に地上ないし水上の諸目標が任務達成に脅威を与える場合にのみ対空砲兵部隊を使用することが出来ます。

対空砲兵部隊は、戦闘力の発揮に弾薬が必要である他、敵航空戦力の情報が必要である為、他領域との連接を得ることが好ましいとされ、特に航空領域との連携は早期警戒及び友軍相撃を避けるために重要です。

また、敵航空部隊がもし損害に構わず突入した場合、この脅威から地上部隊を完全に防御することは不可能である為、敵航空戦力の活動を放送することによって味方を分散、ないし防護させて強靭な抵抗力を得させることも重要な任務となります。

特に現代に於いては無人航空機の活用増大によってこのような攻撃が積極的に行われるようになった為、対空砲兵部隊の活動機会、及び重要性は増大していると言えます。

なお、将来に於いてはレーザー、電磁波、レールガンに代表される将来技術の活用により、経済的かつ有効な対空装備が開発されると見積もられており、これによる特性、運用上の変化に留意する必要があります。

対空砲兵部隊(防空部隊)の運用にあたっては、現代の経空脅威の増大に留意しつつ、努めて集中し、一方で後方地域の掩護にも配慮する必要があることから、放送や自衛防空火器の活用により、各部隊の経空攻撃対抗能力を向上させることが運用上のカギとなります。

その他の戦闘兵科

工兵

Engineerを意味する。

・特性

『一番最初に戦場に入り、一番最後に出ていく』とも言われる工兵は、築城、渡河、障害の設置、障害物の処理、交通、測量、地図の作成等を行い、必要に応じて歩兵に準ずる近接戦闘を行います。

工兵の活動は、歩兵、及び戦車部隊が地形及び障害を克服して機動的に活動する為に必要不可欠です。

また、近接戦闘能力を持つとは言え技能者集団であり、その補充は困難であることから、戦闘加入は慎重に行う必要があります。

・運用

工兵部隊は、単独ないし歩兵、戦車部隊に付加されて使用されます。また、上級部隊の工兵を前方の地域に推進し、下級部隊を支援することが基本的な用法として挙げられます。

防衛省自衛隊より

また、損耗しても再編成を行って下級部隊に付加することにより、活動を継続することが可能です。

工兵は、地べた軍としての『陸軍』が地形を利用し、或いは克服する為に必要不可欠な存在であり、諸兵科連合部隊の円滑な活動の為に重要な存在であると言えます。

野戦のみならず、市街戦に於いても威力ある爆発物や焼夷兵器を運用することにより高い制圧力を発揮し、歩兵と連携して強力な近接戦闘を行うことが出来ます。

Air(THE END OF EVANGELION)より

また、工兵は資材及び重機類にその能力を根拠する為、これらの整備、補給が必要であり、また敵前で作業を行う場合には歩兵、戦車、砲兵といった近接戦闘部隊、火力戦闘部隊による掩護が必要になります。

工兵部隊の運用にあたっては、積極的に前進させると同時に工兵が諸兵科連合部隊の任務達成の為に重要な役割を果たすことに留意し、かつ地形を利用しつつ他兵科に掩護させ、努めて節用することが運用上のカギとなります。

航空

回転するローターを意味する。

・特性

航空部隊は、陸軍が持つ独自の航空輸送力、或いは航空火力として活動し、偵察、観測を行うことが出来ます。

特にヘリコプター火力は対戦車火力として極めて強力であり、敵機甲部隊の攻撃に対して機動的に対処することが出来ます。

航空部隊は、地形を無視して高速に機動することが出来る一方、気象による制約を受け、敵航空戦力及び対空火器に対して極めて脆弱であり、運用にあたってはこれらに対して十分注意する必要があります。

防衛省自衛隊より

・運用

航空部隊を有力に使用する為には、集中的に、かつ被支援部隊と緊密に連携して運用することが必要不可欠です。また、味方防空部隊と調整しなければ友軍相撃による被害を受ける可能性がある為、これにも配慮する必要があります。

航空部隊は脆弱である一方、地形追随飛行によって地形を利用し、敵防空部隊からの感知を避けるという地べた軍的用法も重要であり、こういった運用は今や航空部隊の有力な運用のために必要不可欠とされます。

また、歩兵部隊や偵察部隊、特に特殊部隊の展開及び収容の為にヘリコプターは重要であり、更にこの特性を活かし戦闘捜索救難を行うこともあります。(我が国に於いては、CSARは主に航空自衛隊が行います)

航空部隊は、その能力発揮を航空機に根拠する為、その根拠地の維持整備、警戒、航空機の整備、燃料、弾薬の補給が必要になります。

航空部隊の運用にあたっては、その脆弱性に留意しつつ重要な任務達成の為に威力を発揮することに鑑み、集中して、かつ他部隊、領域と連携して運用することが運用上のカギとなります。

なお、将来的には航空部隊の偵察・戦闘任務は無人航空機によって置き換えられると考えられており、それに伴う運用特性の変遷、具体的には『人命を考慮しない、極端に勇猛果敢な行動が可能』『偵察任務と攻撃任務を一挙に敢行できる』『展開から行動まである程度の時間を要する』『電波攻撃に脆弱』があることに注意する必要があります。

おわりに

そして統合運用へ

如何でしたでしょうか? 陸軍の戦闘兵科について概ね理解して頂けましたでしょうか?

さて、現代、及び将来の戦闘に於いては、陸軍を諸兵科連合部隊として運用することはもちろん、海上、航空といった他領域との協力が特に重要になります。

これを統合任務部隊(JTF)と自衛隊では呼び、災害派遣からBMD、そして勿論有事に於ける侵略排除に至るまで、幅広く運用されます。もし興味がおありでしたら、陸軍の後方兵科と併せその辺についても調べてみると理解が深まって良いかもしれません。

ここまで長々とお読み頂きましてありがとうございました。

ご意見、ご質問、苦情、罵倒、反論、指摘その他は全部受け付けておりますので、是非ともTwitterかコメント欄でお知らせ下さい。またリクエストも受け付けておりますのでお気軽にどうぞ。サラダバー!

追記

この記事は、新型コロナに感染し自宅療養中に執筆しました。

執筆中の最高体温は39.6℃、概ねの平均体温は38.8℃です。味覚、嗅覚障害も出て結構しんどいので、皆様お気を付け下さい。

鳥貴族は全品360円均一です。本noteのネットミーム成分はプレミアム・モルツとレモンサワーによって担保されています。