優しい「これからの時代を生き抜くための生物学入門」

花粉が増量、そして凄い強風でした。暖簾がバタバタと音を立てて暴れています。外に並べている本が売れるのか・・・と心配しましたが、悪い予感は当たるもの。今日は2冊しか100円本が売れませんでした。

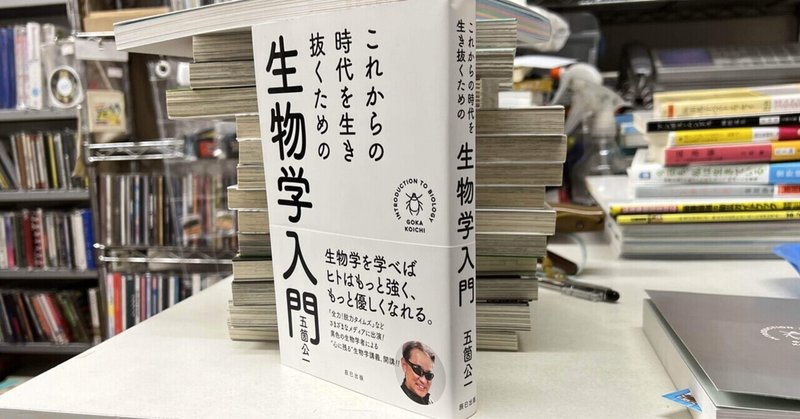

昨日に引き続き体調がよくないので、今日は優しい生物学の本を読みました。「これからの時代を生き抜くための生物学入門」というタイトルで、非常に読みやすく、さらに多様性を尊重する著者の言葉に優しさを感じました。

この本は、「無性生殖」と「有性生殖」の違いから話は始まります。「無性生殖」は自分の遺伝子のコピーをつくるだけの簡単な生殖です。しかし、同じ遺伝子ばかりとなってしまうので、環境変化が起きたときに適応できない。だから「無性生殖」の種は滅びやすい。そういったデメリットがあるそうです。だから、遺伝子の交換を行い、多様性を備えた「有性生殖」の種が生き残り、それがオスとメスに繋がった。

結局、生物は自然環境によりよく適合し続けた種が生き残り、環境の変化に適応できなかった種が絶滅するするということで、自然環境こそが、その篩(ふるい)の役割を果たしている。これを「自然選択」といい、ダーウィンの進化論へとつながるそうです。

そして、ここで面白い記述があるので引用します。

この自然界は常に動的であり、環境が変われば「篩(ふるい)」の形も変わり、すくわれる形式も変わってきます。生物の持つ形質の有利・不利はいってみれば時代とともに変遷し、逆転も起こりえます。つまり生物の形や性質には完成形というものはない、という点を見落としてしまう人が多いのです。

こうした見落としをしてしまう人は、自然界は弱肉強食・適者生存で成り立っており、弱い個体や、役に立たない形質は、すべて淘汰され、「洗練された」生物だけが生き残ると進化論を解釈してしまうことがあります。

そしてこうした解釈をする人たちにとって自然界や、あるいは人間社会において、一見無駄と思える形質を持つ個体や、ほかよりも弱そうな個体、あるいは「普通とは違う」と判断される人物は「不完全」「不適格」「できそこない」といった無用ともいえる存在に見えることも多々あるようです。P48

生物は常に変化し続けるもので、一時的に強者と弱者にわかれていたとしても、入れ替わる可能性があると著者は語っています。つまり、私たち人間も同じことで、ちょっと人より変わっていたり、適応できない者がいたとしても、そこで優劣を決めることは間違っているということです。

第一章だけで長くなったので、今回のブログもここで終了しますが、全体を通して著者のスタンスがハッキリしており、読みやすい文章で優しく読める本でした。「生物学」に興味があるけど難しいことはわからない。そして科学もあまり詳しくない。そんな方にはぜひお勧めしたい一冊です。体調が悪いときや、自分に自信を失っているときでも読めますよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?