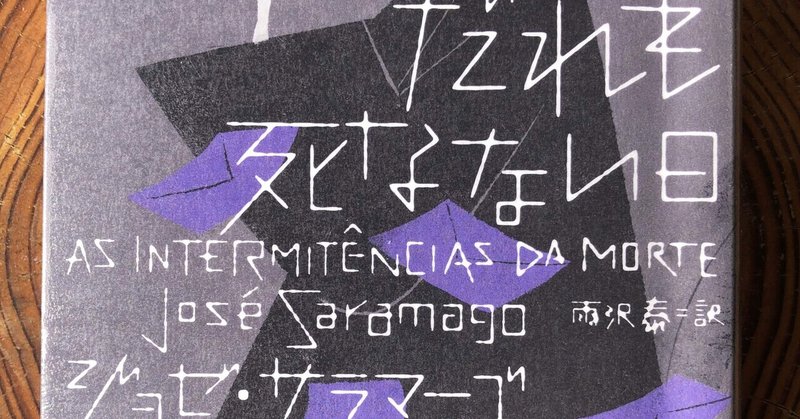

だれも死なない日

著者 ジョゼ・サラマーゴ

訳 雨沢 泰

出版 河出書房新社 2021/09/30初版

翌日、人はだれも死ななかった。

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 p7

この一文で始まるポルトガル ノーベル文学賞作家、ジョゼ・サラマーゴ83歳の2005年刊行の本書。

人は生まれた瞬間から死を避けては通れない。その死というのは、例えると、気まぐれであったり、無常なものでもある。あるいは、死とは愛を知る物語とも言えるのかも知れない。

最後の数ページにこれほど、「こうであってくれ」と願った本は久しぶりかも知れない。

読み終えて、ずっと、妻に「やっぱ、ジョゼ・サラマーゴ、凄えわ」と連呼して呆れ笑いされていた。

テーマは生と死を軸に、国家と宗教、家族と老い、愛、と非常に普遍的なものがいくつも流れているが、決して尻すぼみしない。

時折、ユーモアもあり、最後は愛で締めくられる。

恐らく今年読んだ本の中で一番、二番くらいに俺は感動した。

読んで良かったなぁ。

図書館で借りた本だが、サラマーゴの本はやはり手元に置きたい。厚みがあり、人の優しさに包まれる読後感。

83歳で刊行されたとは思えないほどに緻密で、また、だからこそこれほど厚みと温かみのある本が書けたのだろう。

注意

本投稿は重要なネタバレを含みます。

あらすじ

一月一日の0時から、7ヶ月間誰も死ななくなった国。

誰も死なないということは、葬儀屋も保険屋も、宗教も哲学も、何もかもが意味を持たなくなってしまう。

病院には死の間際にもかかわらず死ねずにいる重症、重病患者が溢れて、老人ホームも然り。

そして、ついに、死を願う老人たちやその家族たち。

テーマ

生と死にまつわる以下のいくつかが描かれている

国家、宗教、哲学と死の消滅

家族と老い

愛

サラマーゴらしく人間の普遍的テーマがいくつも流れている。

※以下ネタばれを含みます

※以下ネタばれを含みます

※以下ネタばれを含みます

国家と宗教、哲学

政府は「死の消滅」により対応を全方向から迫られる。医療関係、高齢者介護関係、保険会社や葬儀屋。

そのため、政府は有識者らを集めて対応を協議したりする。

はたまた、国境を越えて死のうとする国民の集団脱走(エクソダス)を「ある程度」防ぐために、国境へ武装した軍隊を配備したり、こうした状況を逆手に儲けようとするマフィアの対応を迫られたりしていく。

だれも死ななくなった事について首相が声明文を出す。

中略

わたしたちは神の道具として選ばれた善良な国民であることに日々感謝して祈っており、不滅の命をもつのが、神の御意思であるならば、その課題を受け入れましょう。

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 p15

これに対し、枢機卿は反論する。

死というものが存在しなかれば復活もありません。復活がなければ教会もありません。

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 p15

宗教

死なないとなったら教会は、人々に何をするのか?という極めてシンプルな首相の質問に対して、枢機卿は、「信仰における行き過ぎた好奇心を無力化すること」が得意分野であると返す。

言わば、これは無神論者である著者サラマーゴの宗教への批判のように見えなくもない序盤。

やや批判しすぎではないかなぁとカトリック教徒である俺には思えてしまった。しかし、逆を言えば、著者の言う通り、カトリック含め、キリスト教には復活という概念が根底にあるのも的確である。

議論が彼らの土俵である弁証法的二項対立でおこなわれること、すなわち、神の王国の存在は死が基本であることを明白に受け入れてほしいという点で共同戦線を張っていた。

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 p35

哲学

それと同時に、哲学的思索の意義も「死の消滅」により見えないものとなってしまう。

宗教同様、哲学にも死が必要ということだ。

哲学的思索が死ぬことを悟るためにあるのだとしたら、モンテーニュ氏が言ったように、いかに死ぬかを知るために思索するのです。

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社

家族と老い

p40あたりから、ある一家の行動が取り上げられる。

老いた父親の願いにより国境を越えて、国境をまたぎ、父親が死ぬ。

このことをメディアが知り、品行方正な人々の残酷さと愛国心の欠如を非難し始める。

ひとつ疑問だったのが、なぜ赤ん坊まで一緒に埋めなければならなかったのか?

単純に考えれば、書いてある通り、

子どものほうは、話すこともできず、生きている意味もない

『だれも死なない日』ジョゼ・サラマーゴ 河出書房新社 p51

と、憂慮した母親がそうしたのだろうが、安直すぎないか?とも思うが、かなり明瞭な二項対立であり、また、二項対立とはいえ、切っては切り離せない関係を良く表している。

生への希望とは死があるからこそなのかもしれない。

また、老いた父親を外で食事させていたら、自分の息子に、その真似をされて如何に冷血なことを父親にしていたのか気づく男の話が出てきたり。

本書を書いたのがサラマーゴ80代であったことから、かなり真剣に死と向き合っているのがここでも伺える。

また、超高齢化社会である日本の悲観的将来を書かれているような気にもなる。

※以下重要なネタバレになります

愛

※以下重要なネタバレになります

※以下重要なネタバレになります

※以下重要なネタバレになります

※以下重要なネタバレになります

※以下重要なネタバレになります

こうして、「永遠に生きる希望」と「絶対にしねない恐怖」とのはざまに置かれた人々のもとに、7か月後、死を司る者、モルト(死)がやり過ぎたことを反省し正常に戻すと決意する中盤から後半。

サラマーゴでなかったら、突拍子もないこの設定にポカーンとなるのだが、そうさせないのがサラマーゴのまた一つの魅力なのだろう。

愛を知る必要のなかったはずのモルトがひょんなことからあるチェロ奏者によって愛を知ってしまう。

死ぬはずであったチェロ奏者が死ななかったのだ。

そのため、モルトは原因を調査しようと躍起になる。

モルトは美しい女性になり、チェロ奏者に近づき、自分の使命が「死」の宣告であったことを忘れ、やがて、その使命は「愛」へとかわったのであろう。

バッハの無伴奏チェロ組曲第6番

後半からバッハの無伴奏チェロ組曲第6番がキーとして出てくる。平均律クラヴィーアも含めて、バッハの追求した調和がそこにはある。

組曲は第1番から始まり、第6番まで調和が宇宙空間に漂い続ける。

生から始まり死で終わるのではなく、人生を生と死の調和として捉えたサラマーゴらしい選曲だと俺は感じた。

最後の数ページは本当によかった。サラマーゴはやっぱり凄い作家だ。

日本語版は本国での刊行2005年から少し年月を経て、今年2021年9月に出版された。

サラマーゴと言えば、鉤括弧や句読点のない独特の文体が特徴で、よく、「読む人を選ぶ」と言われているのを見る。

しかし、そのような文体だからこそ、読者を否応なしに彼の描き出す世界に引きずり込むのがサラマーゴ作品でもあるのだろう。また、本書もそうした文体ではあるものの、マイルドな感じであり、初サラマーゴの方にもとっつきやすい気がする。

日本では、一昨年のコロナ禍と相まって、『白の闇』サラマーゴ著で知られている作家かも知れない。『白の闇』も非常に素晴らしい作品だが、本書も負けず劣らず素晴らしい。

機会があればぜひ読んでみてください。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。