そこに棲むモノ 営繕かるかや怪異譚 小野不由美

雨の日に鈴の音が鳴れば、それは怪異の始まり。極上のエンターテインメント

叔母から受け継いだ町屋に一人暮らす祥子。まったく使わない奥座敷の襖が、何度閉めても開いている。

(「奥庭より」)

古色蒼然とした武家屋敷。同居する母親は言った。「屋根裏に誰かいるのよ」(「屋根裏に」)

ある雨の日、鈴の音とともに袋小路に佇んでいたのは、黒い和服の女。 あれも、いない人?(「雨の鈴」)

田舎町の古い家に引っ越した真菜香は、見知らぬ老人が家の中のそこここにいるのを見掛けるようになった。

(「異形のひと」)

ほか、「潮満ちの井戸」「檻の外」。人気絶頂の著者が、最も思い入れあるテーマに存分に腕をふるった、極上のエンターテインメント小説。

文庫で2冊、単行本で3冊目が出ているシリーズもの。

ホラーの名手、小野不由美氏の家や物にまつわる怪異を描いた短編集のシリーズなのだが、ホラーが苦手な人でも読みやすいタイプの作品だ。

どこかはわからない、うらぶれた気配の漂う城下町を舞台に、そこに現れる怪異を描く。

このシリーズの特徴は、その怪異の原因も根本的な解決もないところだ。

しっとりとした湿り気のある雰囲気のなか、ひたひたと怪異が忍び寄ってくる。大きな害をなされるわけではないが、気味が悪いし落ち着かない気分にさせる。

1話目はなぜか箪笥で塞がれた奥座敷の襖が何度閉めても開いてしまうという怪異だ。カリカリと引っ掻く音、うっすらと開き始める襖。見ないように完全に塞ごうとすると、今度は音が大きくなる。何かがいる。何かがこちらに来ようとしている。そして暗闇に浮かぶその中にいるモノ。

住人の祥子はこの怪異を恐れるが叔母の残した家を手放す決心はつかない。どうにかならないかと相談した工務店に営繕屋の尾端を紹介される。彼は霊能力者でも拝み屋でもない。彼自身が言う通り、ただの大工なのだが、なぜかこうした怪異絡みの修繕に関わることが多いのだと言う。それは彼が怪異をとりあえず害をなさない程度に修繕をすることで収めることができるからなのだが、彼自身、こうした方がいいということはわかるが、なぜそんなことが起きているのかはわからないし、怪異の元を断つことができるわけでもない。そこにソレはまだ居るのだが、住人に影響を及ぼさないようにはできる、という曖昧な解決で終わる。

派手な話は一つもない。どの話も湿り気のある仄暗い、うっすらとしたえも言われぬ恐怖を誘う物語なのだが、そこが逆に恐ろしい。

人は説明のつかないものを恐れる。そしてこの物語には説明がないのだ。だからこそ、ひたひたと日常のすぐそばにあるモノへの恐怖を感じさせる。

本能的に暗闇を恐ろしいと感じることや静かな中の物音にビクリとする、その感覚に近い恐ろしさがこの物語の中にはあるのだ。

私がこのシリーズで1番好きなのは、2巻に出てくる町屋をDIYして古道具を本来の使い方とは違う使い方をして自分のセンスに悦に入っている女性、育の物語、『魂やどりて』だ。この物語は付喪神に近いかもしれない。古道具、というものをただの物ととらえるか、その来し方までもを思い本来の形で大切に使うか、その違いを怪異を絡めて描いている。傍目から見れば頓狂で、物への思い入れというものを感じられない育のDIYは、育にとっては創意工夫なのだ。しかし彼女が本来の役割を奪ってしまった道具たちは、その来し方ゆえにそれを良しとしない。彼女にその不満を訴えるのだ。その道具をその役割通りに使い、思い入れをもって大切にしていた人たちの心がそこに宿る。そのことに気づいた育は、これまで自分が踏みつけにしていた物に気づく。

古民家再生や古いもののリメイクというのはここしばらくの流行りだが、それらの価値や意味を知るものがやるのと、全く無知なまま思うままにやることの違いを思い知らされる。価値を知りそこに思い入れを感じる者が手を入れれば新たな価値が生まれるが、なんとなく、で手をだしてその価値を踏みつけにするのではもうそれはガラクタに成り果てる。道具も家も怒ろうというものだ。

私自身、古民家などという洒落たものではないが、古い家で古い物がたくさんあるところで育ったので、育のように思いつきで手を入れることにはためらいがある。訳のわからない使い方をするぐらいなら、その道具としての一生を全うしたものとして処分してやる方がよほどいいと感じてしまうので、この物語はとても沁みるものがあった。

そうした物語もある一方で、“そちら側”に取り込まれてしまいそうな恐ろしさのある物語もあり、じわりと忍び寄ってくる恐怖がどこかくせになるようなシリーズだ。

しっとりとした情緒を含みながら、どの物語もきっちり怖い。なんだかわからないモノというのはこんなにも怖いのか、と改めて思う。尾端が登場すると、幾分ほっとする。彼とて祓えるわけではなく、ただその怪異との折り合いをつけるだけなのだが。

変な言い方かもしれないが、尾端はそこにいるモノに対してどこか情を感じるのだ。それがそこにあるのは仕方のないことなのだ、と思っているようにも感じる。だからこそそのモノをそこから引き剥がすのではなく、こちら側とあちら側が干渉せずにすむようにしてしまうのが良い、というのは此岸のエゴを彼岸のモノに押し付けないという思いやりを感じる。そのほのかな暖かさが、このホラーが苦手な者でも読みやすいだろうと感じさせる部分なのかもしれない。

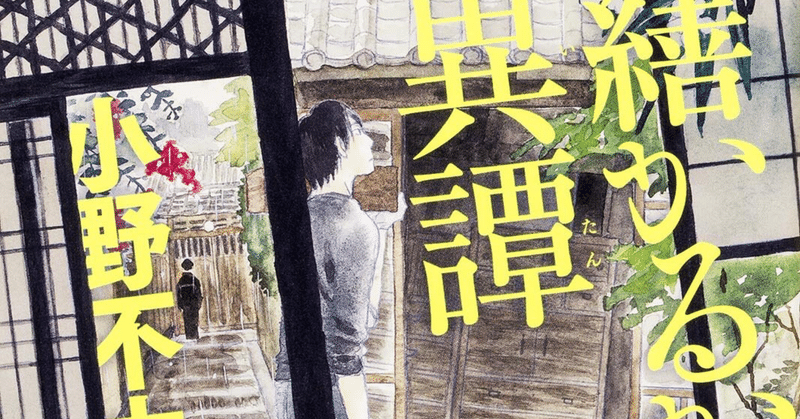

表紙のイラストが『蟲師』の漆原友紀氏なのも良い。建具の向こうに見える尾端の姿。彼が建具の向こうから見ているものは何なのか、そんなことを想像させる表紙だ。物語のイメージを捉えやすくしてくれる。

そぼ降る雨に濡れた、しんとした城下町、此岸と彼岸が淡く混じり合う逢魔時がそこにある。

そこに棲むモノが何なのかはわからない。

けれどそれは人の営みが続いてきた証なのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?