土と火が作る“美”が結びつけた2人 リーチ先生 原田マハ

好いものは好い。

そう感じる私たち日本人の心には、きっと“リーチ先生”がいる。

日本を愛し日本に愛されたイギリス人陶芸家の美と友情に満ち溢れた生涯を描く感動のアート小説。

第36回新田次郎文学賞受賞作

1954年、大分の小鹿田を訪れたイギリス人陶芸家バーナード・リーチと出会った高市は、亡父・亀乃介がかつて彼に師事していたと知る。──時は遡り1909年、芸術に憧れる亀乃介は、日本の美を学ぼうと来日した青年リーチの助手になる。柳宗悦、濱田庄司ら若き芸術家と熱い友情を交わし、才能を開花させるリーチ。東洋と西洋の架け橋となったその生涯を、陶工父子の視点から描く感動のアート小説。

先日のつぶやきで佳境に入っていたと書いた本がこちら。かなり前に買っていながら積読になっていたのをやっと読んだ。

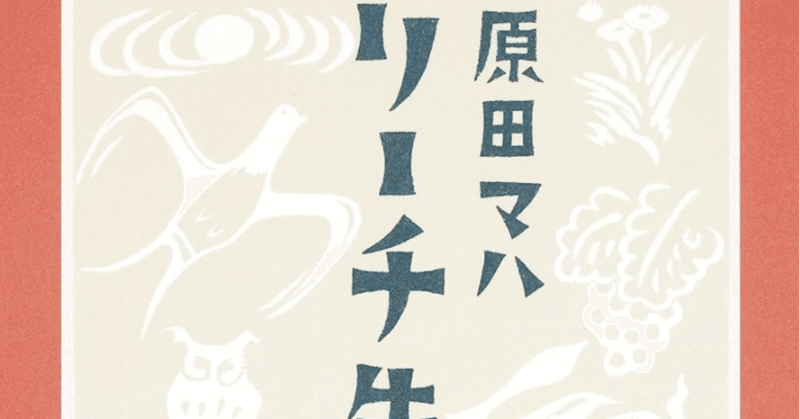

表紙にあしらわれたバーナード・リーチの作品のモチーフが楽しい。題字も芹沢銈介を思わせる、素敵な装丁の一冊だ。

原田マハの小説の中では『美しき愚か者たちのタブロー』が1番好きだったが、これからはこの作品とどちらが1番か迷うことになりそうだ。

元キューレターという経歴を活かしてアート小説を多く書いている原田マハ氏だが、一方で『本日はお日柄もよく』や『旅屋おかえり』、『風のマジム』などの爽やかで暖かい感動を味わえる小説も書かれている。

この作品はその原田マハ氏の両方の良さを併せ持った小説だった。

九州の片田舎、陶工だった父の遺言で自身も陶工に弟子入りしたばかりの16歳の高市が、その土地の陶器や窯を見に訪れたバーナード・リーチと出会うところから物語は始まる。

逗留中に作陶し、窯入れの火を見つめながらリーチは高市に君の父親は沖亀乃介かと問う。突然父の名を聞き、驚く高市はなぜ父を知っているのかリーチに尋ねる。

リーチは炎を見つめながら、高市に彼の父、カメちゃんとの思い出を語るのだ。

早くに父母を亡くし、横浜の食堂で給仕をしていた亀乃介は店に来る外国人の相手をするうち、英語を話せるようになっていた。そして外国人が置いていく絵葉書や雑誌などの絵を眺めるのが好きで、自分でも描くようになっていた。描いた絵を食堂に貼らせてもらったりしていたある日、洋行前にその食堂に立ち寄った高村光太郎がその絵に興味を持ち、もし本気で学びたいなら父を訪ねるといい、と高村光雲を紹介してもらう。恐る恐るではあるが、絵を学びたいという気持ちを抑えられず、高村光雲の書生となる亀乃介。そして高村光雲を訪ねたバーナード・リーチと出会う。

リーチを助け、リーチの創作を間近で見、そして白樺派の文人・芸術家たちとも知己を得、柳宗悦とリーチの芸術論争を聞き、リーチの芸術に、作陶に魅了されていく亀乃介。

彼らが二人三脚で土と火の作り出す“美”を追い求めていく姿、火と格闘しながら、純粋に“美”を作り出すことに没頭する2人の姿が印象的だ。

白樺派や柳宗悦らによる民藝運動についての解説はかなり少ないので、もしかすると判りにくいところはあるかもしれないが、そのかわり彼らの熱さは窯の火のように読む者を焼くほどに伝わってくる。

今に名を残す人々に混じり、そしてリーチを師として以上に慕う亀乃介の純粋さが眩しい。彼がリーチと分かち難く共有するもの、それでいて芸術を志すならばいつかは自身の道、“美”を見出して別々に歩んでいかなくてはならないのだろうという予感。

正直、中盤以降泣けてしょうがなかった。

思い通りにいかない作品の制作、ひたすらに、自身の求める“美”を作り出そうとする情熱。そしてそこから生まれてくる奇跡のような“美”。その美しさと熱さにやられてしまうのだ。

そして亀乃介とリーチの師弟関係をこえた結びつきが重なってくるのだから余計だ。両親を早くに亡くした亀乃介にとっては、リーチは師ではあるが家族のような存在になっていた。それはまた、不慣れな日本での生活を亀乃介に支えてもらったリーチにとっても同じことだった。リーチについて、イギリスにも同行した亀乃介だが、いつまでもリーチを追い続けてはいけないのだ、自分の作陶の道を見つけなくてはいけないのだとわかっていても、リーチと別れ難い亀乃介の葛藤が辛い。そして、亀乃介を思うからこそ、日本に帰りなさいと言うリーチの暖かく大きな愛情が心に沁みてくる。

いわゆる高等教育を受けたわけでもない、洋行の経験があるわけでもない、そんな自分を受け入れて分け隔てなく友人との交わりに招じ入れてくれたリーチ、子供のように作陶に夢中になり、窯の前で息をのんで火を見守った、彼らの過ごした日々は亀乃介にとってどれほど大きなものだっただろうか。

日本に戻り、自分の陶芸を探し求め、そして道半ばで息子に託して逝った亀乃介。その息子の高市にとってもまた、リーチは心の師となった。この巡り合わせの暖かさがまた上手いとしか言いようがない。

私の好きな美術館の1つが大原美術館なのだが、その大原の東洋館には民藝運動を牽引した作家の作品が展示されており、大原の展示の中でも私が1番好きなスペースだ。米蔵を改装した落ち着いた雰囲気、木のタイルが敷き詰められ、歩くと少し音がする。展示のガラスケースも木枠の付いた、古道具のような温もりを感じさせるケースになっている。そこに本書に登場する人物たちが手がけた陶器が並んでいる。

富本憲吉、濱田庄司、河井寛次郎、そしてバーナード・リーチ。

それらは決して派手ではないし、わかりやすい美しさというものは無いかもしれない。けれどどこか親しみと暖かさ、そして凛と静かにある美しさを、眺めているうち感じるのだ。

アーツ&クラフツ、ヴィクトリア&アルバート美術館に感銘を受けたリーチ、富本憲吉、そして日本に居ながらその流れを感じ取り、自身の芸術論に昇華した柳宗悦。「用の美」そして「民藝」という言葉を生み出した彼らの美意識に改めて感動を覚える。

そして同じく倉敷にある民藝館。こちらはそれこそ生活雑器に触れられる場所だが、そこには亀乃介のように日常の雑器を作りながらもそれぞれの趣向をその中に忍ばせている無名の人々の作る“美”を感じることができる。

彼らの物語を読んだ今、それらの作品に相対した時、何を感じるだろうか。また大原に足を運びたくなる。そんな作品だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?