デザインのヒントを求めて : デザイナーが理論と身体感覚を取り込むための5冊

「つくる人を応援する」をコンセプトに、これまで本を中心として多くの人と出会い、場づくりに努めてきたBOOKLABTOKYO。10月に道玄坂の店舗から移転とはなりましたが、オンラインでもその空間を再現したい……。

そんな思いから、 私のまわりのさまざまな「つくる人」にインタビューをし、改めて考えていこうと思います。

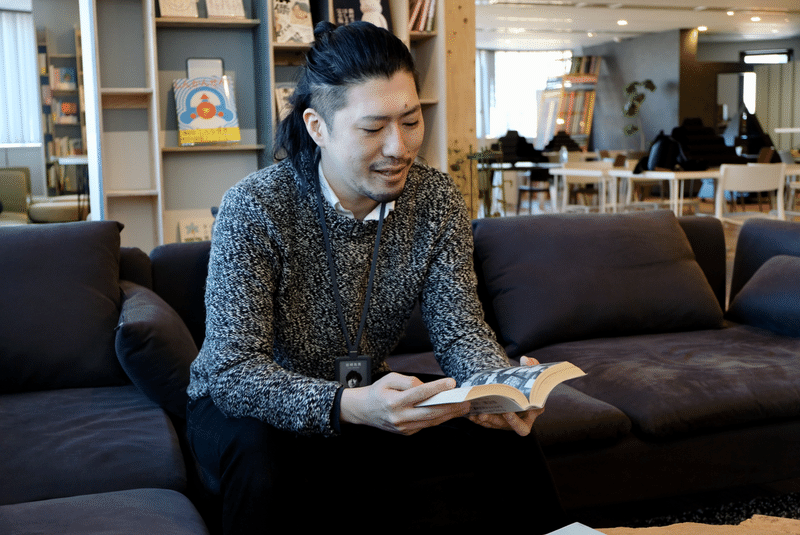

まずは、私たち BOOKLABTOKYO のグループ会社である株式会社インフォバーンの社員、デザイナーとして活躍されている岩﨑祐貴さんに話を聞きました。

私自身、大学ではデザインを学び日々作品づくりに奮闘していましたが、デザインを仕事にするということは一体どういうことなのか、そしてその際、本をどのように活用しているのでしょうか?

プロフィール

岩﨑 祐貴さん

IDL[INFOBAHN DESIGN LAB.](以下IDL)所属のデザイナー。

アルバイトから入社し、アプリ開発、書籍の装丁などのグラフィックデザイン、メディアやブランドサイトなどのWebデザインを経て現在の部署へ。

デザインスキルは仕事で習得して、理論は本で整理する

――まずは、現在の業務内容について教えてください。

インフォバーンにはソリューション部門とIDLの大きく二つの部門があります。ソリューション部門はブランドサイトやコーポレートサイトなどのWeb制作やオウンドメディアやキャンペーンサイトなど、デジタル領域を中心に企業と顧客とのコミュニケーションを支援しています。

一方、僕の所属するIDLは、企業のイノベーション創出やUX/サービスデザインを支援する部署です。新規事業をはじめたい企業さんや、まだこの世にない新しい価値を探索したい方々とともに、何をどう進めたら良いかというところから一緒に考えたりしています。

――どんなものをデザインされているのですか?

元々はビジュアルデザインを行っていたこともあり、アプリやサービスサイトのインターフェースの他、ポスターやパンフレットなどのグラフィックも作ります。面白いところだと、コンセプトの概念図を作ったり、サービスを伝えるムービーなんかも作りますね。でも、要件を落とし込むだけではなく、その前の「そもそもなんのためにデザインするのか?」「それならこうした方がいいのでは?」など、プロジェクトの設計や実際のリサーチ、その後コンセプトを考えることからも携わります。

ビジュアルデザインを強みにしつつ、領域を固定しない、自らの得物でいろんな領域間を漂うようなデザイナーになりたいと思っています。

――元々デザインの勉強をされていたのですか?

いえ、学生時代も美大ではなく普通の四年制の大学に通っていました。デザインをやりたい想いはあったので、広告研究会というサークルでIllustratorやPhotoshopを使ってグラフィック広告を作っていました。インフォバーンに入った時はアルバイトで、コンテンツの企画・編集のお手伝いをしていました。でも、当時から「デザインやりたいです!」と話していましたね。

――今日ご紹介いただくのはその時に読まれていた本でしょうか?

そうですね、仕事を始めてからのものが多いです。デザインの実技的な部分は先輩に教わりますが、理論については自分で調べて「これってどういう意図だろう?」とか「これで合っているのかな?」とか、本を読んで勉強していました。その時に役立った本をご紹介します。

「僕の好きなデザインってこの辺に手がかりがあるのかなって。」

――では、その書籍をご紹介していただけますか?

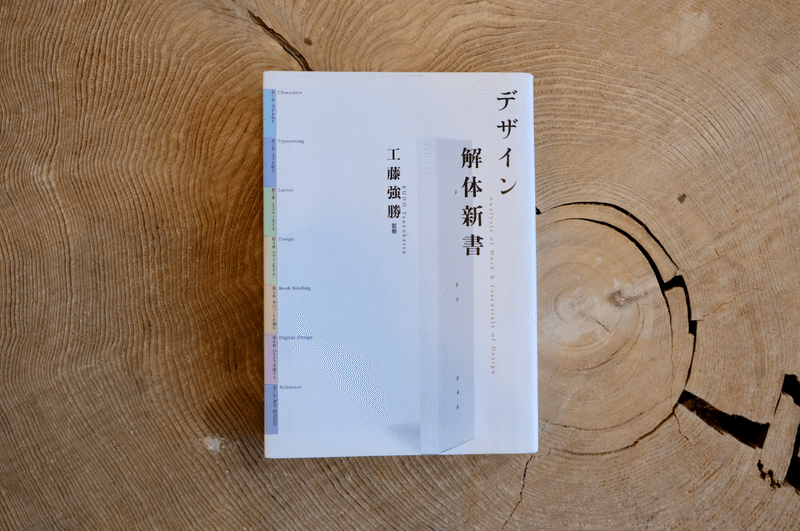

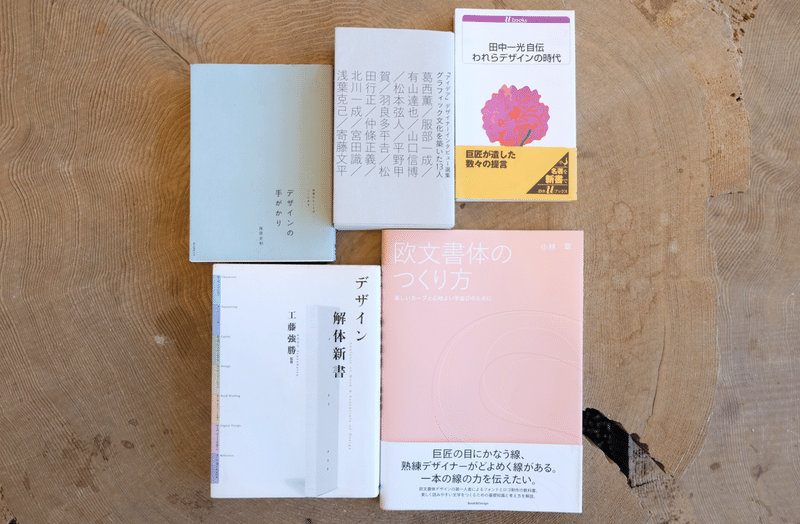

1.デザイン解体新書 / 工藤強勝

最近桑沢デザイン研究所の所長にもなられた工藤強勝さんというデザイナーさんの本なのですが、本をデザインするための考え方と具体的な方法についてフォーマット付きで詳しくまとめられています。

工藤さんは手書きでフォーマットの指示書を書くようで、まるで建築物の設計図のような整然とした指示書はそれだけでテンションが上がりますね。

小手先のテクニックではなく、デザインをする上でどのような哲学が必要なのか触れることができます。ページものの仕事の際にはいつもめくる、教科書的・辞書的な、大変お世話になった1冊ですね。

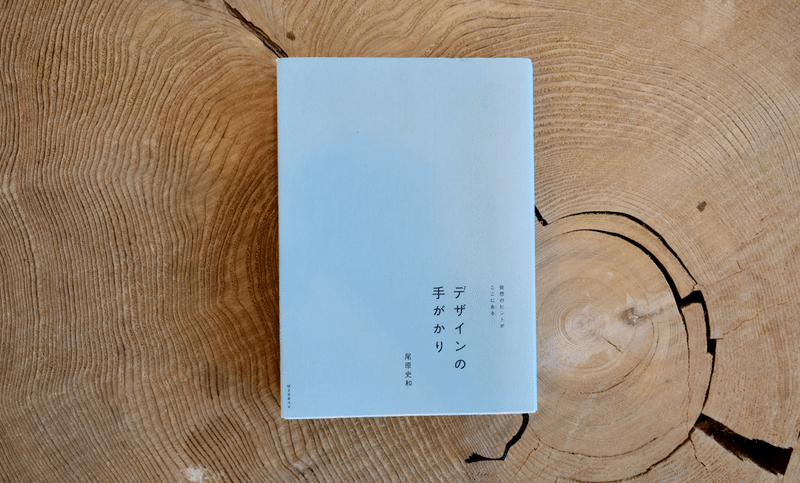

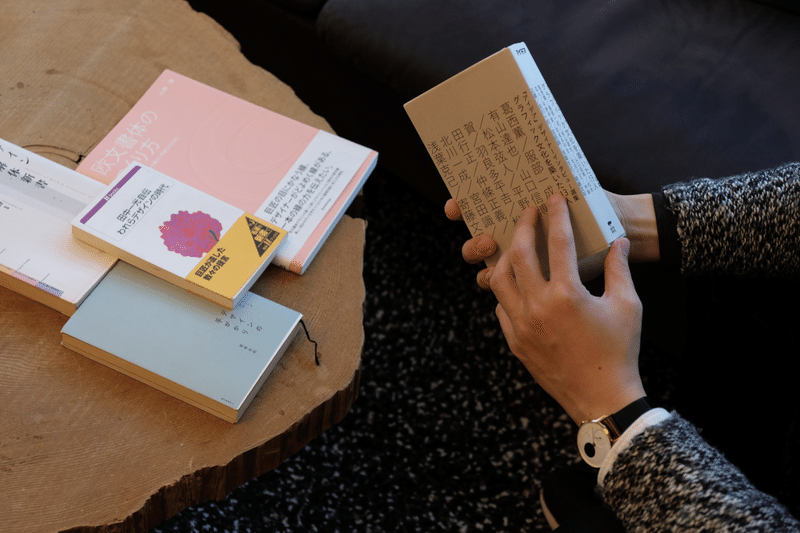

2.デザインの手がかり / 尾原史和

これ、並製本だけど天アンカットでスピン付きなんですよ。凝った装丁ですね。

グラフィックデザイン、エディトリアルデザインをする上で欠かせない身体感覚をエッセイ調で解説してくれています。

これも冒頭にフォーマットがありますね。好きなんですよねこういうの。

著者の尾原さんがどういう考え方でデザインをしているか……例えば「こういう比率で試してみた」とか「こうするとこんな印象になるよね」「改行もこうするとここが気持ちいいよね」とか、そんなことが書かれています。

デザインをしていると、数値だけではなく、最終的には身体感覚を研ぎ澄ませて判断しなきゃいけないことを痛感するのですが、その感覚的な部分について、尾原さんなりの言葉で書かれているんです。

読み進めながら、自身の感覚と対比して、自分なりの判断基準のヒントを探る……まさしく『デザインの手がかり』ですね。

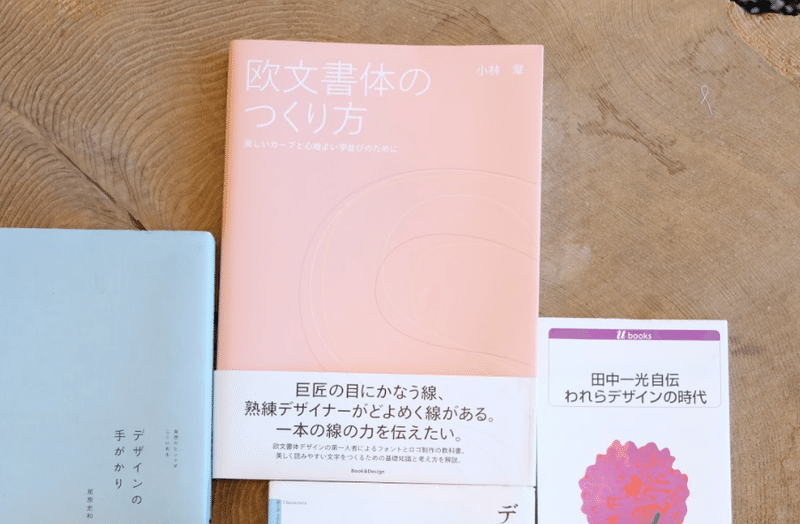

3.欧文書体のつくり方 / 小林章

この本、帯がめちゃくちゃいいんですよ。「巨匠の目にかなう線、熟練デザイナーがどよめく線がある。一本の線の力を伝えたい。」いいコピーでしょ。

サブタイトルもいいんですよ。「美しいカーブと心地よい字並びのために」。シビれますよね。

著者は、世界最大のタイプファウンダリーであるMonotypeの日本人タイプディレクターの小林章さんという方です。ご自身のブログで情報発信したりとか、たまに日本に来て講演会したり。僕も2、3回話したことあるのですが、めちゃくちゃすごい人なのに物腰が柔らかくて教えるのが上手な方で。

文章もわかりやすくて柔らかいんですよ。よいデザイナーは文章も上手いんだなあなんて思ったりします。

小林さんが雑誌で連載してた書体の作り方のコツが全部載っているのと、「そもそも文字って?」ということが書いてある。『欧文書体の作り方』というタイトルですが、ロゴを作るときにもすごく勉強になります。

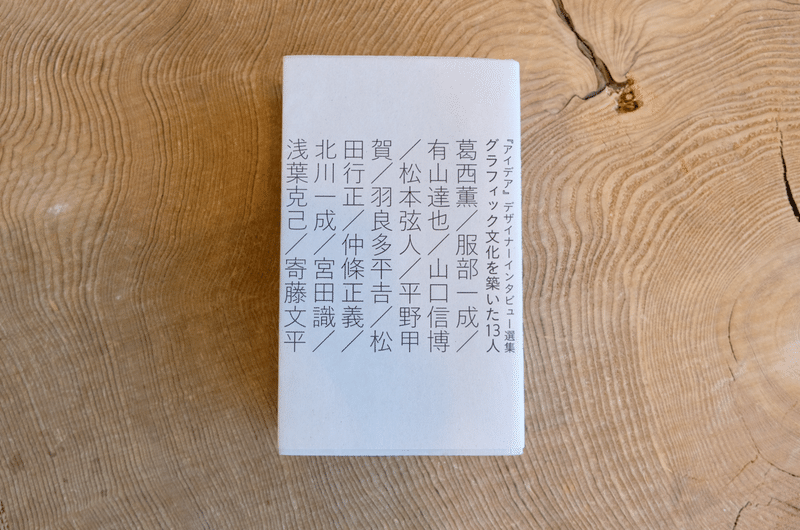

4.グラフィック文化を築いた13人 / アイデア編集部

これには、『アイデア』誌に掲載されたグラフィックデザイナー/エディトリアルデザイナー13人のエッセイやインタビューが掲載されています。みんなレジェンド級の人たちですね。

その人たちがどうやってデザイナーになったか、当時やっている仕事も含めて書かれていて。すごいデザイナーさんでも意外と挫折をしていたりとか……。どんなことを考えてデザインしているのか、この一冊で13人の思想を垣間見ることができます。

よく「デザインとは?」ということを考えるのですが、この本には共感することも多くて、僕の好きなデザインってこの辺にヒントがあるのかなって。読んでいると、そう思い起こされる本です。

あとこれは僕のルーツ的なものでもあるので、ぜひ紹介したいです。

5.われらデザインの時代 / 田中一光

田中一光さんという戦後のグラフィックデザインを牽引した大変著名なグラフィックデザイナーの方の自伝がありまして、僕この方について卒論を書いたんです。初版が2001年なので、約20年前の本ですね。

戦後のグラフィックデザインの歴史がもうほぼ全部載ってるんじゃないかと思います。日本デザインセンター設立の話とか、東京オリンピックの話とか。さまざまな出来事の背景も、一光さんの目を通してわかりやすい言葉でまとめられています。もちろん、デザインに対する考え方とかも書かれていて、いいなあと思って時々読み返します。

何がいいかというと、戦後、グラフィックデザインが花開いた1950〜60年とか、その辺りの熱気でしょうか。憧れをもって見ています。今は全てデジタル上で完結して、それはそれでアリなんですけど、一方で手作業でデザインを作っていた頃の匂いとか感覚を自分の中に取り込みたいなと思っていて……。だから少し昔の方の本を読んでいるのかもしれないですね。

もっとあるんですけどね、この辺にしとこうかな。

――たくさんありがとうございます! 意外と読み物系が多いのですね。

ハウツー本、例えば「フォトショップの使い方〜」みたいな本だと、モノは作れるかもしれないけど表面的に終わってしまう気がするんですよね。ツールの使い方なんかはYoutubeとかでもたくさん転がってますし……。とか言いつつ、たまに著名なデザイナーが初心者向けの本作ってたりするんですけどね。佐藤直樹さんの『レイアウト、基本の「き」』とか松田行正さんの『はじめてのレイアウト:マネするだけでエディトリアルデザインが上手くなる』とかはとてもいい本ですよ。

目的を果たしたら風化してしまうものよりは、思想や哲学を感じられる本の方が、個人的には嬉しくなりますね。

――デザインだけでなく、本自体もお好きなんですね。

学生時代に古本屋でアルバイトしていたことがあって。世の中にはいろんな本があることを実感しましたし、「なんかこの本良さそうかも」という自分なりのアンテナが張れるようになったのは、そこでの経験のおかげかなと思います。

本屋に行ってちゃんと作り込まれた本を見つけると思うとテンションが上がりますね。

本って、グラフィックデザインの領域……つまり平面で印刷されるものではあるんですけど、紙が重なって質量を持つとプロダクトになっていきますよね。もっと言うと、多くの本にはストーリーというか、時間軸があるので、単なる平面ではない、総合芸術というか……いろんな要素が入った媒体だなって思います。ひとつのものをいろいろな視点で見つめることができるんですよね。だから本が好きなのかもしれません。本という物体が。

デザインは思想がわかるとより面白く、本からその時代の感覚を取り入れることができる。そして培った自分の美学を仕事へと反映させていく岩﨑さん。そんな彼の話から、デザインを、そして本という物体を、改めて愛おしく思いました。

趣味の漫画やヘヴィメタルバンドのお話と共に、今では手に入らない貴重な本について熱く語ってくださった岩﨑さん、ありがとうございました。

BOOKLABTOKYO 富澤

【ご紹介いただいた本はこちら】

■『デザイン解体新書 』工藤強勝https://booklabtokyo.stores.jp/items/5fe2a48dbfdf0931834180ff

(BLT ONLINE STOREで販売中)

■『デザインの手がかり』尾原史和

https://www.seibundo-shinkosha.net/book/art/18892/

■『欧文書体のつくり方』小林章

https://bookdesign.theshop.jp/items/28721879

■『グラフィック文化を築いた13人』アイデア編集部

http://www.idea-mag.com/books/idea_interviews/

■『われらデザインの時代 』田中一光

https://www.amazon.co.jp/dp/4560073708

(参考)『レイアウト、基本の「き」』佐藤直樹

http://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=35332

(参考)『はじめてのレイアウト:マネするだけでエディトリアルデザインが上手くなる』松田行正

BOOKLABTOKYO オンラインストア始めました!

>>BLT ONLINE STORE

>>Twitter

>>Instagram

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?