春学期14週目 カラオケとか、プロテストとか、フェミニストとか/アメリカ留学日記

こんにちは、こんばんは、おはようございます。アメリカのマサチューセッツ州・アマーストのUMass Amherstで、社会学・ジェンダーを勉強しているさりです。さっそく1週間の振り返りをしていこうと思います!

情熱を持って生きること

少し前友達に言われたこと。「さりの言葉やアートは、世界への直球な愛なんだね」。この言葉を、たびたび思い出しては、自分にとっての愛ってなんだろうって考えていた。それはきっと、気にかけて、向き合い続けるということ。ときに怒りさえ感じるくらいに、まっすぐに目を向けるということ。

先日UMassでフラメンコを見る機会があったんだけど、そこでとても印象的だったのは、音楽に合わせて、憎しみや悲しみのようなネガティブとされる感情を爆発させていたこと。それをみていて腑に落ちたのは、情熱とは、負の感情を爆発させるくらいに、何かに対して本気でぶつかることなんだなぁって。ときに執着にも見える恋愛とか、悔しさから浮かび上がるプライドとか、友達が傷つけられた時、その傷つけた相手を、会ったこともないのに心の底から憎く思うこと。その負の感情は愛の一部であり、それら全部を合わせて情熱と呼ぶんじゃないかと思った。そして、その情熱は誇りであり、中立さを求めてなんだか麻痺していく感覚からは味わえないものだとも。

留学”やみ”日記の寄稿が集まってきた

ここで出会ったたくさんの人たちとの関わりや、自分の留学の集大成として作っている「留学”やみ”日記」。詳しくは、先週の日記をよかったらチェックしてみてください。概要は、アマーストで会った人たちに、辛かった時の経験やそれをどう乗り越えてきたかをきいて、孤独を感じがちな留学中の人たちに、「あなたは一人じゃないよ」って伝えたり、留学を考えている人に解像度の高い情報をお伝えしたりするためのものです。

https://note.com/bonnokomagoma/n/na7c9b8d1ed67

昨日を原稿の締め切り日としていて、嬉しいことに五人から素敵な原稿が集まってきた。どのストーリーもリアルで、挫折や孤独、異国の地で生活を成り立たせることの難しさに向き合ったからこその知恵や、自分と向き合ったからこその温かさをたたえていた。

今は、これをどんなフォーマットにしようかとか、どんな形でみんなにお届けしようかと考えている。期末と被ってかなり忙しくはなるけど、とっても楽しみだ。

髪を染めた、「サリ」から「さり」になった/パレスチナと抵抗

帰国後の7月に大きめなシンポジウムに登壇させてもらえることになり、そのためのヘッドショットを、カメラが上手な友達に撮ってもらうことにした。1月に2回ブリーチしてから髪の毛が恐ろしく茶髪プリンになっていたので、前日の夜中に、濃い青に染め直した。その青は前もしたことがあるんだけど面白くて、暗い部屋では黒で、外に出て太陽を浴びると青になる。そして昨日、毎週金曜に日本語チューターをしている教室に行った時、周りからの反応が面白かった。その一つが、「なんか、カタカナの「サリ」から、ひらがなの「さり」になったね」というものだった。茶髪の時はもっとアメリカナイズされて見えたのだろうか。確かに黒髪は、手付かずの髪の毛という感じがする。留学開始当時は気にしていたそのステレオタイプというか、アジア人らしさを、今は特に気にしなくなったように思う。というのも、気が合う人とは、髪色がなんだろうと仲良くなるからだ。(確かにweep(アニメ好きで日本人に近づいてくる人)も寄ってくるけど…)そして、自分の地毛に近い髪色で過ごすことは、なんだろう、原点回帰って感じがする。アイデンティティが全てではない。でも、髪を染めることで成し遂げようとしていた何かを、一度unlearn(リセット)すること。そして、今まで取り付けてきたさまざまな要素を見直してみること。

とは書いてみたものの、正直、そのヘッドショットは日本でも使うと考えたときに、「社会的に許容範囲なもの」を考えていた気がする。ああ社会規範に負けた〜とか思うし、でも同時に何かに反抗/抵抗することで得られるアイデンティティなんて、そんなものそこ止まりじゃないかとも思う。最近考えているのは、力に反対することで得られるものってなんだろう、ということ。いろんなプロテストに参加してきた。特にパレスチナへの連帯を示すプロテストはここのところ勢いを増していて、全米中の学生運動のうねりとなっている。(留学生はビザの関係でプロテストに直接参加することは難しい、という現状もあるけど)今の状況や政策に反対すること。問題提起をすること。とても重要だ。そしてその先に代替案を示すことの難しさにぶつかる。資本主義を批判しても、今の状況で資本主義以上の代替案が見つからないじゃないか、という批判のように。

コネチカット・リバーの夕焼け

カリフォルニア出身で、Umassの博士課程に在籍している友達曰く、アマーストの良いところは自然の豊さとアクセスのしやすさだという。たとえば、天の川が見える公園や、夕焼けがきれいな川、さまざまなきが生い茂る森など。これらに車で少し行けば出会えることが、カリフォルニアとの違いだと言っていた。カリフォルニアは、日常的に自然に触れる文化はあまりないとも。

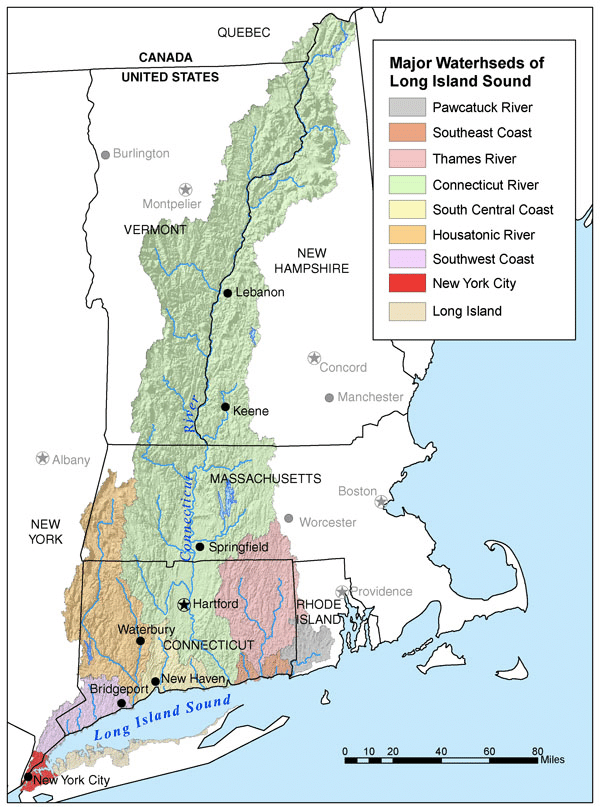

そんなこんなで、その友達の運転で、アマーストとノースハンプトンという場所の間にあるコネチカット川に夕焼けを見にいくことにした。コネチカット川は面白くて、ニューハンプシャー・バーモント・マサチューセッツ・コネチカットの4州をまたがって流れている、ニューイングランド地区のシグネチャー的な自然だ。

いつもキャンパスの同じ場所で見ていた夕焼けを、雄大な自然の中で見るのは一味違った豊かさを醸していた。よくする妄想は、実は川に映る風景こそが本当の世界で、私たちはそのリフレクションの中に生きていて、それを本物だと思っているということ。コネチカット・リバーは、流れがゆっくりで、その静かなフローの中に、いろんな感情を抱きこむ力がある気がした。(この記事のトップ画像が、その川の写真です。)

アメリカのカラオケに挑戦してみた

私は中高の6年間ミュージカルをやっていたこともあって、人前に立って何か楽しませるのがかなり好きだ。その傾向は、イベントでお話しさせてもらったり、MCしたりする機会をもらうとすごくワクワクすることにも表れていると思う。そして今回のワクワクの理由は、アメリカのカラオケだった。日本やアジアでのカラオケは、いわゆるbox karaokeで、個室でテレビとマイクがあって、友達と盛り上がるものだ。アメリカで主流なのは、バーにステージとマイクがあって、そこにいる客の前で歌うパターンだ。これを地獄ととるか、パフォーマンスの機会ととるかは、性格や経験によるだろう。

その日、私は割高なピンク色のカクテルを飲み干し、若干の目眩を感じながらステージに立った。ともだちが動画を撮ってくれているのや、お客さんがたびたび盛り上がってくれているのを感じながら、ステージ・ハイとでもいうのか、日常生活とは異なる、自信と余裕に溢れたパーソナリティを憑依させていた。これはアメリカで若干自分自身のパーソナリティにも取り入れられ始めたものだ。時にステージ上でのみ出してきた性格を演じることで、物事がスムーズに進むことがある。リーダー的なポジションを担うときや、大人数で覚えてもらいたいとき、アーティストとしてお話しさせてもらうとき。自分を代表できるのは自分しかいないからこそ、そして誰も私に話を回してくれる確証がないからこそ、「ヘルシーな自己アピール」を日々続ける必要があった。ヘルシーとここで言っているのは、ただ自分のことを話すだけじゃなくて、人の話をちゃんと聴いた上で、必要な場面で自分自身や自分の意見をしっかり発信するという姿勢だ。でもそのじゃっかん演じているキャラクターは必ずしも自己認識とは釣り合わないので、時々アイデンティティ・クライシスみたいになることもある。それでも、自分が見たことのない自分を見てみたい、という純粋な好奇心や、何者かになりたい、という自己実現欲求が、私をステージへと駆り立てる。

Webサイトを作り始めた

最近のこと。今までやってきた活動や、これからやっていきたいこと。頭の中でも整理できてないのに、人に聞かれて簡潔に答えなきゃいけない機会が多くて、その度に戸惑っていた。そして浮かんだのは、自分の略歴やアートを載せたサイトを作ること。それも、男性学の研究者やアクティビスト、著者たちは、こうしたウェブサイトを持っていることが多かったからだ。これも、さっきの章(アメリカのカラオケに行ってみた)で書いたように、自分が自分のマネージャーになる必要性を感じたことが大きい。

wixで型を作り、写真を撮り、歴史を振り返り。このプロセスが、自分とまたコネクトする機会であり、さらに自分の恥じていることと向き合う機会でもあった。最後まで完遂できなかったいくつものプロジェクト。なかなか満足できなくて、結局十分に発信できなかったプロジェクト。これはいい機会だ。この脆弱さも含めて公開することで、後輩に橋渡しすることができるかもしれないし、同じような活動をしていたり、マインドセットを持っていたりする人と繋がるチャンスになるかもしれない。

パレスチナへの連帯と、建学記念日と、気球と

パレスチナでの正義のための集会は、今度はシットインになった。芝生の至る所にテントが立てられ、そこにいる人たちは、授業をサボって、または授業をそこで行なって、連帯を示す。面白かったのは、その日は建学記念日だったので、テントの周りでは、建学を記念した気球と、愛校心たっぷりなマーチングバンドの音色がにぎやかさを増していたこと。そこに挟まれた、大学への抗議のテントたち。そのダイナミクスが、アメリカの大学を大学たらしめていると思った。

そして、この抗議は全米で起きているもので、有名なのはコロンビア大学。エリート層の学生たちが、アメリカがパレスチナでの虐殺に関与していることに反対してプロテストしては、逮捕されている。

ロングアイランドのストーニー・ブルック大学でも。友達がそこに留学しているので、その子の発信を見ている限り、警察が必要以上の措置をとっているようだった。この動きを、アメリカでの学生運動の系譜に落とし込む動きは多い。60年代から70年代にかけてのベトナム反戦運動、80年代のアパルトヘイト反対運動、そして2020年代のパレスチナ連帯運動。その波の一部であるというアイデンティティは、高揚感を生む。

作品が売れた?

最近の悩みの一つが、こっちで作ったたくさんのアート作品をどうしようというものだった。ギャラリーで展示した時に売りには出したんだけど、来場者は学生だったというのもあり、買い手は現れなかった。寮のコモンルームに置いていたら、ルームメイトの一人がなんと買ってくれたのは嬉しかった。荒浜小学校の写真だった。結局、友達が実家に保管しておいてくれるというので、それに甘えることにした。

自分自身が一番の敵

セルフネグレクト(自分への関心がなくなり、日常生活や自分のケアがおろそかになってしまう状態)の一つには、自分と決めた約束を守らない、というのがあるらしい。これは思い当たる節がありすぎて困る。ここ数週間のしんどさの一つが、朝全く起きれないこと。夜は1時間以上スマホを見てしまうし、その影響で多分寝つきが悪くて、朝は目は覚めるものの、起きる理由がわからなくて、必要もない二度寝を繰り返す。寝すぎると体も疲れるので、2時くらいまでずっと調子が悪いままだ。

毎日コーヒーを飲みまくるというのも問題な気がするんだけど、そういえば今日買ったカフェラテが異常にまずかったな。いつもヘーゼルナッツシロップを入れてもらうんだけど、今回入れられすぎたのか、甘すぎてコーヒーの味もしないくらいだった。この調子で、コーヒーの摂取量を減らしていこうか〜と思っている。

フェミニストと、マスキュリンな男性

今年に入ってからお気に入りで、よく歩きながら聴いているモダン・ラブのポッドキャスト。エミリー・ラタコウスキーというモデル/女優さんの回は、私が最近体験した関わりと、とても通じるものだった。

”What he had offered, strength, protection, and generosity were the things I have been looking for without noticing it, and that’s the thing about gender role. They can meet a need that you are afraid to acknowledge and they can take it all away when you can’t confirm.”

彼が提供してくれたもの、強さや守ってくれること、寛大さは、私が気づかないうちに求めていたものだった。性別役割分担とはそういうものだ。性別役割分担は、あなたが認めることを恐れているニーズを満たすことができるし、あなたがそれに当てはまらないときには、すべてを奪い去ることもできる。

性別役割分担。男性は強くあるべきで、家族を養うためにお金を稼ぐべき。女性は、美しくあるべきで、男性以上には稼がず、(家庭に入って)男性を支えるべき。これらの価値観は、私が高校生の頃から、嫌悪感を持って反対してきたものだ。今も変わることはないけど、未来の不安定さや異国でのひもじさを経験すると、「守ってもらえること」の束の間の安心感は、否定できないと感じることもある。車がなく、情報難民に陥りやすい留学生。現地生(もしくは現地に住んでいて)で車があり、経済的に余裕がある人に助けてもらえることは、何よりもありがたい。そして、その人たちの多くが男性であることは、おそらく偶然ではない。助けようとしてくれることの理由が下心だったり、恋愛的な興味だと感じたりすることはよくあり、でもメリットの方が上回って気づかないふりをしたり、時にバウンダリーを引いたり、雲行きが怪しくなったら距離を取ったり。こうしたダイナミクスをナビゲートするのはとても疲れるんだけど、できるだけ軽やかに、したたかにやってきたという感覚がある。

食堂で出会い、仲良くしていたとある人は、マスキュリンさの象徴のような人だった。移民二世で、難民生活も経験したことがあるからか、自立心がとても強い。自信に満ちた、決断力のある振る舞いをするし、食事をすると自分が払うと言って聞かない。よく、「男性は」とか、「女性だから」とかいう言葉を発する人だった。ポッドキャストのエミリーのように、最初はその人の言う性別役割分担の言葉を、異国の地で頼れる人ができたという安心感に免じて最小化してやり過ごしていた。しかし、上の引用にあるように、これらの性別役割分担にしたがった保護は、自分が女性らしさに当てはまらないとわかった瞬間に取り上げられてしまうものだ。それがなんとなくわかっていたから、すごく男性的なアイデンティティを持った人とうまくやっていくには、自分を守られるべき存在として捻じ曲げてゆく必要があった。そしてそれは、自分の羽を自分で折っているような、そんな暴力性を孕むものだった。さらに、その人は最強に人の話を聴くのが下手くそだった。理系あるあるなのか知らんけど、自分の中に常に結論があり、それは唯一で揺らがぬもので、相手の話を聞くことは、それを批判したり論破したりするためのツールでしかなかった。前述した「決断力」とは、こちらに主体性がなかったり、特にこだわりがない場合にのみ魅力的に映るものだ。そうじゃなければ、いや勝手に決めんなや、となってしまう。束の間の安心感や楽さは、自分の主体性を尊重するプロセスの中で、そこまで魅力的に映らなくなったものだ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?