アフターコロナにおけるコワスペという切り口で名古屋の今後を考える

近藤亜星

コロナウイルスが発生してから5年が過ぎ去ろうとしています

日本がコロナパンデミックに陥ったのは、ちょうど筆者が高校2年生から

3年生に上がる時期でした。いよいよ大学受験が近づいてきたと思ったのも束の間で、これは教科書に載るような大事件になるなと憂鬱な日々でした。

ただ、人間は適応力に優れているとはよく言ったもので、気が付けば大学を卒業する日が刻一刻と差し迫ってきているのです。

そんな筆者ですが、就職活動も終盤戦に差し掛かり、スケジュール帳は

面接の予定でギチギチです。そこで、コワーキングスペース(以下、コワスペと略称)をかなりの頻度で利用しています。

今日はそんなコワスペの話を、都市戦略をかじった名古屋市在住の文系大学生目線で語っていきたいと思います。

文系大学生のコワスペに対する使途とは

筆者の通う大学では、一人暮らしと実家暮らしの学生を比較した際、後者の方が多いように感じています。200万人都市である名古屋市において、わざわざ県外の大学に行こうと考える文系学生は親元・地元から離れたいという理由以外あまり見当たりません。それほどまでに名古屋市という環境は魅力的な閉鎖空間なのです。

しかしながら就職に関してはそうはいきません。東京一極集中の傾向は未だに根強く、むしろコロナによって悪化しています。(後述)友人もどんどん東京へ就職を決めています。ビジネスチャンスや年収アップを望む学生たちは、アメリカンドリームならぬ東京ドリームめざし邁進するのです。まぁ筆者は名古屋好きで出ていく機など毛頭ないのですが、それでもWEBで説明会や面接を執り行う企業は少なくありません。

そこで出てくるのがコワスペの存在になります。実家で面接を受けると何かと障害は付き物です。例えば家族、ペット、宅配、環境音、そして通信環境などなど。それらの憂いを一掃できる場所こそ「コワスペ」なのです。

特に理系学生とは異なり、就職に直結する専門知識を我々は有していません。いくら「売り手市場」であると言われても、似たり寄ったりな文系学生集団に対して企業側は何を求めるか?というとやはり一番はコミュニケーション能力なのです。(もちろんそれだけではありませんが)であるからこそ、落ち着いた場所で「自己を売り出す環境を整備する」という行為の重要度は高くなるのです。

我々学生が資金を消費してまでその空間を求める理由を少しは理解していただけたでしょうか?特にWEB面接と対面面接がスケジュール的にひっ迫しているときなどはとても助けられます。

コワーキングスペースの行く末は

しかしながら快適なコワスペに対してそう楽観視できないニュースが飛び込んできました。今朝の中日新聞にて以下のような記事が取り上げられました。『コロナ交付金利用 自治体のテレワーク施設 需要あった?利用沈滞』こちらでは主に公的機関主導のコワスペ誘致に対する厳しい事後評価が行われています。したがって名古屋市が直接的に該当するというわけではないのですが、利用状況は確かに近いものがあるためコラムのネタにもってきました。記事によると利用者数が明らかに少なかったり、1年とたたず廃業してしまう事例があるそうです。確かに筆者もこれに関しては名古屋市内のコワスペで多々感じています。その要因に対して一橋大学教授の佐藤主光教授は「自治体の実情やニーズに合った施策になっていないためだ」と語っています。この魅力的な空間を存続させるにはどうすればよいのでしょうか?

コワーキングスペースの設置=まちづくりへ通ず(?)

コワスペの設置は地域を見つめ該当都市の特性を正しく分析し、そのデータをもとに実行すべきなのだと前文から解釈できます。ということで半ば強引ではありますが、まちづくといえなくもありません。コワスペ維持のためにも、頭の体操がてら軽く名古屋市におけるコワスペ戦略というものを考えてみました。塵も積もればなんとやらで、一民間企業にとどまらず、行政、住民との共生こそがまちづくりのメソッドです。「おいおい大きい話になりすぎじゃねぇか」と思わず、暖かい目で見てください。

一言さん大歓迎「Nagoyaking Space」

ここからは名古屋の特性を加味したコワスペ戦略を考えます。簡潔に述べると関係人口をメインターゲットとしたコワスペの展開です。

名古屋市の都市開発に携わる者であればいわずと知れた話ですが、名古屋市は残念ながら転出超過に陥っています。東京への転出者増加は言わずもがなです。またブロック別に分析してみると関西・九州との引っ張り合いにも負けていることがわかります。遅れましたが、データは地域経済分析システムのRESASからの引用になります。

この現象については正直明確な要因が想像できないのですが、親せきの身を案じた帰省 or 物価の高騰が影響した帰省というのが筆者の仮説です。メディアでは学生・新社会人の移動が主な要因ではないかと考察されていました。読者の皆さんはどう思われますでしょうか?

名古屋のライバル都市に選定されがちランキング第一位の福岡市はというと転入超過を記録しています。むしろトレンドを見ると東京にも劣らない勢いがあります。これによって日本三大都市の座をかけたプライド合戦の軍配は福岡へと傾きかけているのです。

ただし忘れてはならないのは、リニア中央新幹線が「27年以降」に開通するという切り札です。交通網におけるハブというのは待ち時間を考慮すると一時滞在客・関係人口の宝庫になる傾向にあります。東京大阪間を「のぞみ」の半分の時間で、料金は+1000円程度で移動できてしまうリニア。物理的にその中心へ位置しているという強みは生かさなければなりません。(中部国際空港の滑走路増築にも期待しつつ。)

将来的に関係人口の増加が見込める名古屋市において、我々が目指すべき将来の姿はどのようなものなのでしょうか?筆者は「小休止ポイント」という立ち位置なのではないかと考えます。現状の名古屋市の特色は「東海圏住民向け、ビジネスの集積地兼プチ遠征ができる都市」です。しかしながら関東、関西、海外というブルーオーシャンからターゲットを引っ張ってくることを市や地場企業も望んでいるはずです。ですので、ビジネス目的で比較的遠距離から名古屋駅を経由する客層を今回のターゲットに設定します。

であればその方針に合わせコワーキングスペースも「住む町」ではなく、「来る町」としての整備を今から整えていくべきです。実際にSRT(Smart Roadway Transit)の導入実験も2度行われていますし。傾向は後者にあります。

よって最優先はとにかく一見客のビジネスパーソンであり、リピート率は求めずとも良いでしょう。(東海圏住民向けなら話は別なのですべてがすべてそうしろというわけではありません。)追求すべきはマーケティング・ブランディング・そして立地のわかりやすさになります。幸いにも名古屋駅の周辺には再開発の進む西側地域や企業誘致がはかどらなかった某タワーなどがあるんですよね。例のタワーは確かに徒歩移動を嫌う名古屋人をターゲットにすると集客が難しかったものの、外部の人間であれば招けますし、デッドスペースの有効活用にもなってかなりいい戦略になりそう。

ただし、最大の難所として考えられるのが、この戦略は滞在時間の長さによって大きく左右されるということです。理想は空港や他都府県からきて名古屋に少し滞在。→その間にちょっと仕事がしたい→コワスペ利用。という流れですが、しっかりとしたホテルに宿泊される or ついたらすぐに別の目的地に向けて出発 ということをされてしまうと元も子もありません。

だからこそ他企業との連携や意識づけ、市自体の特性を定義しておく。市による後押しが必要になってくるわけです。(勘違いが起こりそうだったので一応補足しておくとこれはあくまで関係人口に対するものであり、交流人口に関しては長期滞在を視野に入れても構いません。)

市が大々的に打ち出すことには大きな影響があります。ですが、それ以上でも以下でもありません。木下斉は著書『まちづくり幻想 地域再生はなぜこれほどまで失敗するのか』においてアクションを行うのは「みんな」というあいまいなものではないと語っています。

今後の名古屋がどんな形になるにせよ、市場の三主体が将来像を共通認識として定義し、都市コモンズも持って「私」が取り組んでいくというマインドが必要なのではなかろうかと思うのです。以上関係人口を名古屋のコワーキングスペースに呼び込む戦略、「Nagoyaking space」でした

終わりに_初note投稿で

就活の隙間時間を利用して久しぶりに施設の利活用案を考えたため、かなり筆が進んでしまいました。夜中の3時になってしまった。そこそこの長文になりましたが、ここまで読んでいただきありがとうございました。先日名古屋経済大学にてプレゼンをした後に学生同士で知識共有のコミュニティがあるといいよねと話題に上がりまして、ずっと投稿したいなと考えておりました。

note自体わが師の三矢勝司教授 他まちづくり系統のコラムを読むこと以外には活用してこなかったためソフトの傾向があまり把握できていないのですが、(どんな記事が読まれやすいのかなど)今後も隙あらばこのような稚拙な文を書き連ねていきたいなと思っております。これでも濃厚な人生を送ってきたほうですので名古屋関系や大学での活動・趣味の話など記憶が新しい間にいろいろと載せておきたいです。北欧県のLRTなんかも面白いですね。卒論は名古屋市の戦略考案で書きたいなと思っておりますので、何かご意見等あればお気軽に書いてくださいね。

ではでは。

参考文献・サイト・画像

中日新聞.2024/05/06.朝刊.総合2面.参照日同日

木下斉.”地域の人間関係という泥沼”.まちづくり幻想 地域再生はなぜこれほどまで失敗するのか.SB新書.2021.p105

RESAS.https://resas.go.jp/#/13/13101.(2024/05/07)

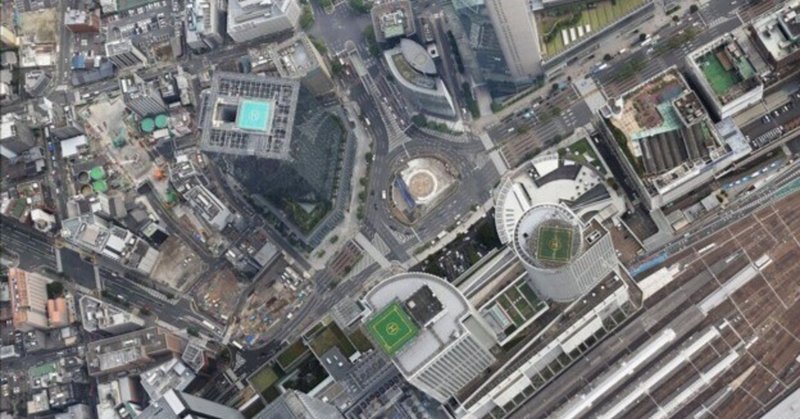

名古屋市.

©city of nagoya.https://photozou.jp/photo/show/3082499/270848364

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?