ルーブリックをつかおう ~~観点別評価に対応する方法~~

さまざまなものを「評価」しなければ…

個人的なことを言えば、ぼくは「評価する」ことが大嫌いです。ましてや「人」に関わることを直接間接「評価する」なんて…

そんなことを常時していかなければならないなんて、苦痛でしかありません。そう考えると、現在の学習指導要領に則った学校における評価は、ぼくにとっては、拷問に近いものです。毎日の毎授業に意識をさせられること、これは、当に、『不感症』にでもならないと精神に異常をきたしてしまうのではないか、と考えてしまうくらいです。

ま、あまり真面目に常に意識することをやめてしまえばいいのでしょうが、公平性を考えると、あるときだけ観て評価し、あるときは観ない(評価に入れない)ということは、ぼく自身自分自身が許せない感じがします。そうなると、「このときは観るけれど別のときは観ない」ということを事前に示すことが必要だと考えます。

以前は「楽」だった

以前は、多くの教科(科目)が(ほぼ)ペーパーテストだけで評価していたことでしょう。そのときは、そこに表れた数値だけで「評価」され、表面上は『公平・公正である』とされてきたことでしょう。しかし、それはあくまでもそのように見えるだけであって、全く公正ではなかったことと考えられます(この議論は別の機会に委ねたいと思います)。

そして、点数だけで輪切りにすればいいので、評定をつけるのも機械的に素早く終わらせることもでき、数値が示していることで「それだけでなぜか納得してしまう(数字の力)」状況でした。

観点別評価

なんだかんだ言っても、従来型の大学入試があるから……ということで、高校の現場では、本来の3観点評価が行われていなかったところが多かったように思われます。それでも、そういうわけにはいかず、3観点評価をしなければいけない、3観点から評定を出さなければいけない、そのためにはペーパーテスト以外の評価するもの(こと)が必要、しかも、それは『手を挙げる回数』のような形上のものだけでは不十分…となれば、さまざまなところで、いわゆる「パフォーマンス評価をどうするか」ということに行きつきます。

ルーブリック

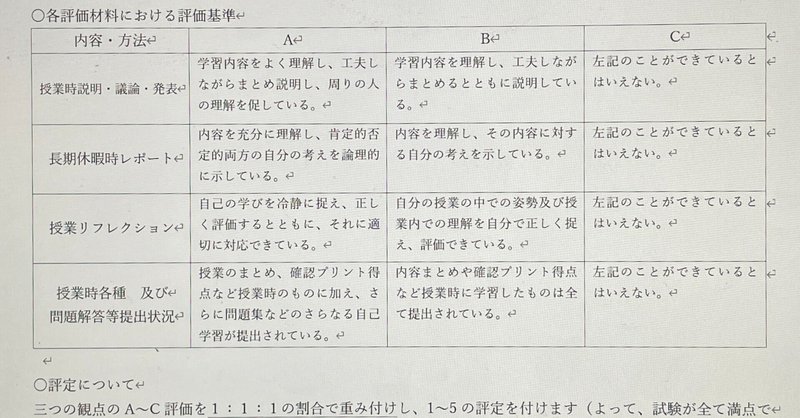

ペーパーテストを以外のものを評価に入れるということになると、そこで課題となるのは、何を評価すればいいのかと同時にどのように評価することが適切なのか、とりわけ、が話題となります。そこで、現在取り上げられるのが、ルーブリックを用いた評価でしょう。

ぼく個人的には、ルーブリックをつくり、ルーブリックを使い始めて、何年になるでしょう、もう7~8年くらいでしょうか。さまざまな先生方から学び、多くの本をみてきました。

そして、授業の中での演劇的活動、定期考査の記述論述問題、各種発表会、入学試験(中学入試)、カリキュラム内評価基準提示…などなど、さまざまなところでルーブリックを作成し、利用してきました。そして、実際、その効果、ーー特に信頼性ーーが絶大であることを感じ取ってきました。

ルーブリックの本当の目的は…

評価の信頼性のために役立つと言いながらも、ルーブリックを用いるぼくの第一の目的は、生徒ひとり一人が「学び方」(「学習方略」といった方がいいかもしれません)を生徒自身で創り上げていくための道筋を示すことです。

ぼく自身、何ごとも直接示すことはあまりしませんが、ルーブリックを通して、「こういうことを意識していけばいいんだな」と生徒さんに感じてもらいたいと思っています。

気負わずルーブリックをつくる、利用する

気楽に、通常の教育活動の一環として、ルーブリックを使うために、そして気負わずルーブリックをつくることができるように、ちょっとした「学習会」を開きたいと思います。ルーブリックはどのような場面で使えるのか、どのようなときにどのようなルーブリックが必要か、そしてもちろん、実際にご自分の具体的実践(個々の授業、行事など)場面に即して、さまざまなルーブリックをつくっていきたいと思います。

そのためには、まず、ルーブリックはどのようなことのために使えるのか、その目的からはっきりとさせて、ご自身が『教育的な意味で』そのように使っていこうとしていくのかを見定めることが重要だと思います。このすべてのことを満たしていけるように、いっしょに学び続けていきたいと考えています。

「学習会」を…

上のように、いっしょに考えいっしょに学んでいこうと思ってくださる先生方、ご連絡ください🙇

まずは、校内からいっしょに学んでいきたいと思いました。そうはいっても、少しでもいっしょに学んでいく人が多い方が、張り合いもあるし、早く進めるし、地域のこと、学校教育のこと、もちろん生徒さんたちのこと…あとあとを考えるといいに決まっていると考えました。そこで、ここで広く発表しちゃいました。

「いっしょに学ぶ」

🐉あっ、あくまでも「いっしょに学ぶ」っていく姿勢でお願いします。ぼくは、この内容で講師を務めたことが複数回ありますが、あくまでも実践者の一人であって、『専門家』ではありませんので…😅

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?