記憶とマインド、そして「わたし」という不可思議な存在

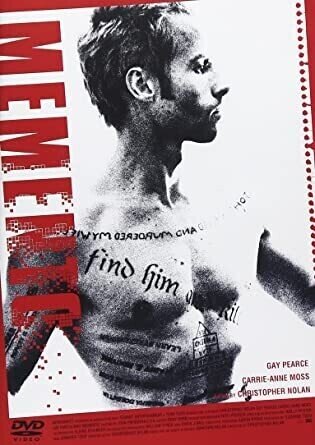

先日、Memento (メメント)という映画をオススメされて、観てみた。

(画像はネット上からお借りしました)

妻が強姦の末に殺され、その光景を目にしたショックの後遺症で10分以上の記憶を保持できなくなった男。彼はその後も事件の調査を続ける。得た手がかりを忘れぬように自身の身体に彫り込みながら、彼は執念深く犯人に迫っていく。

Quoted from https://g.co/kgs/n77U1a

観終わった後、「記憶ってなんなんだろう」「果たして、わたしたちのマインドは信頼に足るものなのか」「そもそも『わたし』と認識している対象は存在しているのか」... そんな哲学的なことまで深く考えるきっかけをくれたので、今日はそんなことをつらつらと書いていこう思います。

記憶のあやふやさ

そもそも最近、わたし自身、ふとした時に「記憶ってあやふやだよなぁ」とか、「マインドって信頼できないなぁ」ってことを感じることが、たびたびあったの。

数年前のことに遡るんだけれど、母親とひょんなことから子どものゲーム依存について話をする機会があった。その時に、母はわたしに「でも、あなたはゲーム依存じゃなかったものね。それが未だに嬉しいの」と言っていた。そこでわたしは「え?」となって。だって、わたしはゲームに夢中で、母にもう終わりにしなさい!と言われても辞められないから、挙句ゲームボーイを取り上げられて隠されるということが、何度かあったのです。そして、完全にゲームに依存していたわたしは、その隠し場所を探し当てては、こっそりゲームをするということを繰り返していた(小学校くらいの時のお話)。

そのことを母に言うと、驚くことに母はそのことをまったく覚えていなかった。「そんなはずないわ。あなたはゲーム依存なんてしてなかったもの。隠したりもしてない。そんな記憶ない。それはきっと、あなたの覚え間違いじゃない?」

いや、絶対にそんなはずはない。だって、お母さんがいつもゲームを隠していた場所すら、わたしはハッキリと覚えているんだから。

人は、自分が認識したいように、無意識に記憶を改竄しているんだなあ...

そんなことを、その当時、わたしはしみじみ感じたのです。

マインドは信頼できない

マインドは信頼できない。そんなことを最近よく感じるようになっている。

そもそもマインドってなんなのかというと、今までの経験則(記憶)を元に構築された自分の中での結論や考え方の筋道のこと。

わたし達は「論理的に思考している」と思っているけれど、実はその論理的思考というものは、わたし達の今までの人生の経験から集められたデータを自分なりに解釈して寄せ集めたものでしかない。そして、人の経験というものは常に主観的なものだから、「論理的な思考」というものも、結局のところは「自分が本当のこと(論理的)だと信じ込んでいる事柄」でしかないんじゃないだろうか。そんなことを考えているわけなのですよ。

何故そういうことを考え始めたかというと、これまた母との関係性の中でのお話。

わたしと母は、28年間に及ぶ長い長いヒストリーがある。積み重ねてきた経験や、「どうせこう思ってるんでしょ」とか「あなたはいっつも○○だったよね」「ほら、だってあの時だって...」といった過去の経験値(感情)がたくさん蓄積されているのよね。そして、「今この瞬間、目の前にいる相手」ではなくて、「今までに蓄積された経験則や感情のパターンから、結論を勝手に推測して、それに対して感情的に反応している」というワケ。

わかりにくいと思うので、具体例でお話しますね。

少し前、母とちょっとヘビーなお話をする機会があったの。お互いに本音や思っていることを伝えあったんだけれど、それはお互いを傷つけたり、悲しませる結果となった(少なくとも表面上&主観的に、わたしはそう感じて、そう結論づけた)。

そして、その翌日、家に帰ったら明らかに母は機嫌が悪かった。そして、わたし達の間には、なんとも言えないギクシャクとした空気が漂っていた。そのギクシャクとした重苦しい空気を身体全体で感じながら、なんでもないようなフリをして、いつも通りに明るく振る舞っていた。でも、そこには表に見せないだけで、かなりのストレス負荷がかかっていて、わたしの中には恐れからくる自己防衛としてのイライラや怒りがフツフツと湧いてきていた。吐き気がするし、身体が重い。喉がきゅっと閉まる感覚もある。

母の不機嫌(に見える態度を)わたしは「昨日の話で怒ってるんだな」と解釈した。そして、「なんでわたしが本音で話したら、毎回こうやって被害者的な感じで傷つかれないといけないわけ?」「こうやって毎回気を使わないといけないこっちの身にもなってよ!」と、イライラやフラストレーション、そして無言の圧力に対するストレス負荷がだんだん大きくなっていった。

そのストレス負荷に耐えられなくなったとき、わたしは「本音で向き合おう」と決めて、母に「お母さん、なんでそんなに機嫌悪いの?昨日の話で怒ってるの?わたしに対して何か言いたいことがあるなら、ちゃんと言葉にして言ってよ。なんでもないフリして過ごしてるけど、わたしはあなたのフラストレーションや不機嫌を全身で感じているし、それを感じることでストレスや不安を感じているから、イライラが募ってきてる。このまま我慢してたら、どうでもいいことで爆発しちゃうのがわかってるから、あえて伝えてる」って、半泣きになりながら勇気を振り絞って伝えたの。

そうすると、お母さんは「なんの話?」という顔をして、「今日、職場でいろいろトラブルがあって、そのことを考えてたの。あなたは全く関係ないわ」って言ってきたのね。

それを聞いた瞬間、笑っちゃうくらいに身体中から力が抜けて、ふぅっと気持ちが軽く、明るくなった。もう、お母さんが不機嫌そうにしていても、本当に気にせず過ごすことができた。それは、彼女の不機嫌の原因や矛先がわたしじゃないことを知れたから。

そんなことがあった時に、「マインドって、頼りにならないなぁ」っておもたのだ。だって、いくら頭で推測して考えたところで、それは結局のところ「今までの主観的な経験則から導かれた推測」でしかないわけで。それって、なんの根拠もないだけではない。さらに、そんなあやふやで拠り所もはっきりとしてないマインドの判断を鵜呑みにして、目の前の人とのコミュニケーションを積み重ねていたら、誤解やすれ違いは避けられないだろうなあということにも意識が向いたワケなのだ。

「わたし」という存在の曖昧さ

昔好きだった漫画の中で、ざっくり以下のような内容の話があった。

人間の身体は、血液や骨でさえ、作り変えられている。一番時間がかかる骨は3〜4ヶ月ほどで、細胞がすべて入れ替わり、まったく新しいものになるそうだ。そうであるとするならば、4ヶ月前のわたしと、今のわたしは中身がそっくり入れ替わっている別人。そんなわたしが同一人物だということを、どうやって証明すればいいんだろう?そんな「わたし」という存在を繋ぎ止めてくれるのが、「記憶」なのかも知れない。

記憶を元に書いているので、本当にざっくりですが、確かこんなような感じのニュアンスの内容だった(曖昧さよw)。

細胞レベルで入れ替わる私たち。そして、3〜4ヶ月ごとにまったくの別人となる「わたし」という存在を繋ぎ止めているのは、わたし達の「記憶」。

でも、「記憶」とわたしがわたしであることを認識している「マインド」は、信頼性に足りないということを、ここまででお話ししてきた。じゃあ、いったい、「わたし」が「わたし」であるという証明は、どこにあるのだろう?「わたし」を「わたし」として存在させてくれるアンカー(錨)となるものは、いったい何なんだろう?

そういえば、似たようなことをRADWIMPSの野田さんが歌っていたな。

君は僕が愛しいと言うけど

それは僕のナニを指すのだろう

僕を僕たらしめるものが何なのか教えてよ

例えば

顔が半分に、腕が二、三本に、目が五等分にちぎれちゃって

脳みそが隣人に、声が宇宙人に、アレが人参に変わっちゃったとしても

君は僕だと言えるの?

僕のなにが残っていれば僕なのだろう?

そもそも「わたし」が存在していることは証明できるのか?

小学生だか中学生だかのときに好きで読んでいた『ソフィーの世界』という本がある。世界の哲学者の考えについて、古代ギリシャ時代から少しずつ現代まで、物語の中に絡めながら説明してくれている、そんなお話。

哲学者の名前は覚えてないんだけれど(ここでも記憶の曖昧さが出てきているよね。笑 確かロックとかデカルト的な、四角っぽい字面の人だった気がする)、その哲学者は「わたしが本当に存在していることは、証明することができない」と説いた。つまり、「わたし」はここに存在していると思っても、本当は、誰かの架空の物語の中の登場人物である可能性だってあるわけだ。

(だって、物語の中の登場人物って、自分が物語の中の登場人物だって思ってないし、認識してないよね?でも、物語の中で、色々考えたり思ったりしてるわけだよね?)

私が私であるということの証明。

それは一体どこにあるのか。

そして、記憶とは、本当に存在するのか。

「情報は離散する」

これは最近読んだイティハーサという漫画の中の言葉。

答えなんかないけれど。

それでも、問い続けることを、やめられないんだ。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます! 「参考になった」「学びや気づきがあった」など感じていただけましたら、「スキ」ボタンで教えていただけると嬉しいです。