「FORTH イノベーション・メソッド」 が、組織の壁をとりはらい事業開発スピードを加速する。

日本電気株式会社 デジタルビジネスオファリング本部

西村 祐哉 様 山田 博一 様 西村 拓 様

傍島 実加 様 岡部 拓未 様

取材日:2021 年1 月22 日

聞き手:三宅 泰世

文:下良 果林

「当社にはすぐれた技術があり、優秀な人材も集まっている。しかし、思いどおりにビジネスを創造できない」「新商品を開発したいのに、なぜかうまくいかない。いつも海外企業に先を越されてしまっている」という悩みを抱えている大手企業は多いのではないでしょうか。しかし、課題解消のためにさまざまなメソッドを導入しても、かえって混沌が生じるケースも多いようです。

大企業のなかでいち早く「FORTH イノベーション・メソッド(以下FORTH)」を取り入れ、ビジネス創造や組織内コミュニケーションに活用している日本電気株式会社(以下NEC)デジタルビジネスオファリング本部の皆さまにお話を伺いました。

業務内容を教えてください

われわれデジタルビジネスオファリング本部では、お客さまとの「協創」をキーワードに事業開発をおこなっています。われわれのお客さまには、都市開発の分野においてデジタルトランスフォーメーション(DX) に携わっている企業様が多いですね。ゼネコンやインフラ、ディベロッパー、総合商社などです。

BMC やFORTH 導入前の課題

以前、弊社の中期計画書のなかにどれだけ「お客さま」という言葉が出てくるか数えてみたことがあるのですが、競合他社と比べて1/3 も出てこなかった。それくらい、かつてのNECはお客様や市場に目を向けていませんでした。

そのうえ、口では「新規事業を開発するんだ」と言っても、社員が各々の感覚や経験値、力量をもとに好き勝手だったり無理やりに取り組んでいました。NEC にはずっと「いいものをつくれば必ず売れる」というメーカーならではの古い気質もあったように思います。そのような惰性、慣性のようなものをベースに仕事をしてきたのが、次第にスピードが落ちていき、手詰まり感を覚えるようになっていました。明確な危機意識というよりも「何かおかしいな」という感覚でしたね。

自分たちだけで「新製品」をつくるのではなく、お客さまと「新事業」を協創し、お客様に変容をもたらすには、われわれNEC 内の組織や文化も変えていかなくてはならない。NECには古い体質の日本企業にありがちな「組織の縦割り」がありました。事業開発のケイパビリティも、さまざまな業界のお客様の顧客基盤があるとはいいつつ情報システム部門にしかリーチできていない、ということも多かった。

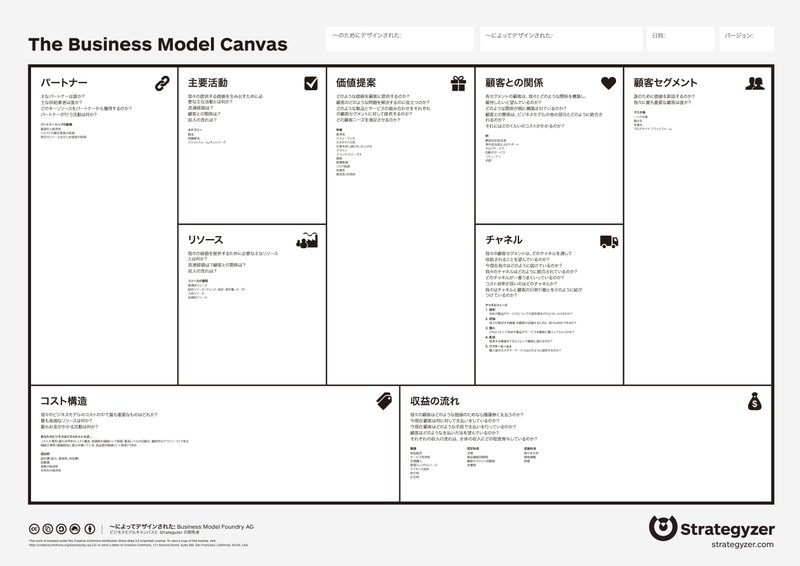

「事業部に対するアクセラレータという役割を引き受けつつ、お客さまを変えていく。そのためのドライバーには、一体どのようなものがあるのだろう」と考えたときに、世界的に実績が証明されたメソッドがいいのではないか、という考えにたどり着いたのです。まさに、ビジネスモデル・キャンバス(以下BMC)やFORTH がそれにあたりますね。今は、BMCやFORTH をしっかり実装し、事業開発のケイパビリティ向上にチャレンジしている、というところです。

BMIAで学ぶことにした経緯

BMC 導入前は、さまざまなメソッドを自己流で導入しては消え、また導入しては消え……というケースが多発していました。2013 年頃に遠藤信博社長(当時。現会長)が主導してBMC がもたらされ、社内の誰もが知るメソッドとなりました。ところが、今度はBMC を自己流の解釈で使う社員がいたり、妙なローカルルールが生まれたりするというトラブルも起きました。改めて「BMC を正しい共通言語として定着させるにはどうしたらいいのか」を考えることになったのです。

事業開発に対しても、それまでは皆が自己流のやり方で好き勝手やっていましたが、きちんとした「型」がないから再現性がない。新規事業開発に関する研修はあったものの、コンテンツやメッセージがアップデートされないまま野ざらしになっていました。「再現性をもって事業開発に取り組むには、改めてBMC が必要だ。BMC を咀嚼し直して、正しく社内に広めていかなくてはならない」と思うに至りました。

それらの再教育を自前で再起動し、サイクルを回し続けられるのが理想ですが、私たちも事業そのものにコミットすることがミッションであり、それはできない。外部の機関に任せることを検討する際には、「実務経験の有無」という点で講師の質に懸念があります。「社員が自身でメソッドを回せること」「コンテンツが均質であり、また定期的にアップデートされること」。ビジネスやイノベーション創出のメソッドの継続的学習において、これらの2 点はきわめて重要です。こういった要素をすべてバランスよく充たすことができるパートナーとして、BMIA の存在に着目しましたし、これらがBMIA のメリットです。定期的に講座が開催されていて、いつ受けても一定レベル以上のクオリティが担保されています。講師も、実ビジネスの前線で、現在進行形で活躍されている。受講によって、外部のさまざまな方々とのつながりをもつこともできます。継続的な学びのトリガー形成ができるというのもいいですね。

再現性のないメソッドを使っていても意味はありません。メソッドは、使いこなそうと思えばいつでも学ぶことができ、誰でも使いこなせるものであることが重要。自分たちでいかに共通言語を形成し、拡大し、深めていけるか。自分たちでメソッドを使いこなしながら、支援先のお客様に実装していくことも大切なのではないかと思います。

FORTH 合宿※の印象

大変でしたけれど、刺激的で楽しい合宿でしたね。メソッド開発者のハイス・ファン・ウルフェン氏からはそれまでの至らなさなどを容赦なく指摘され、プライドを崩されました( 笑)。ただ、失敗を繰り返しながら自身の成長を感じ取ることができるのが、ほかの研修と異なる点だと思います。また、チームで受講できたのもよかったです。お互い励ましあったり、夜に皆で飲みながら話し合ったりしていくうちに、それまでは遠慮がちな関係だったのが合宿後にはすっかり「同志」という関係性になりました。つまらないプライドがなくなって気持ちが楽になるとともに、一緒にイノベーションを起こしていくという仲間との貴重な関係性が手に入った。それが大きな収穫でした。

BMC やFORTH の魅力

先ほど述べたように、以前はBMC に関するおかしな解釈をもつ人が生じて「BMC はフレームワークだ!」「じっくりと考えてすべてを詰め込め」などと言い始めることもありました。

BMC そのものは思考を加速させるためのデザインツールなのに、変な解釈によって「ミッションを埋めるための道具」になってしまい、次第にBMC を使うのがいやになってしまう人も多く出現していました。そういう拒絶反応をもつ社員に対して、われわれは「 BMC はもっとライトに使える、仮説検証を繰り返すためのツー

ルですよ」と提案するようにしています。

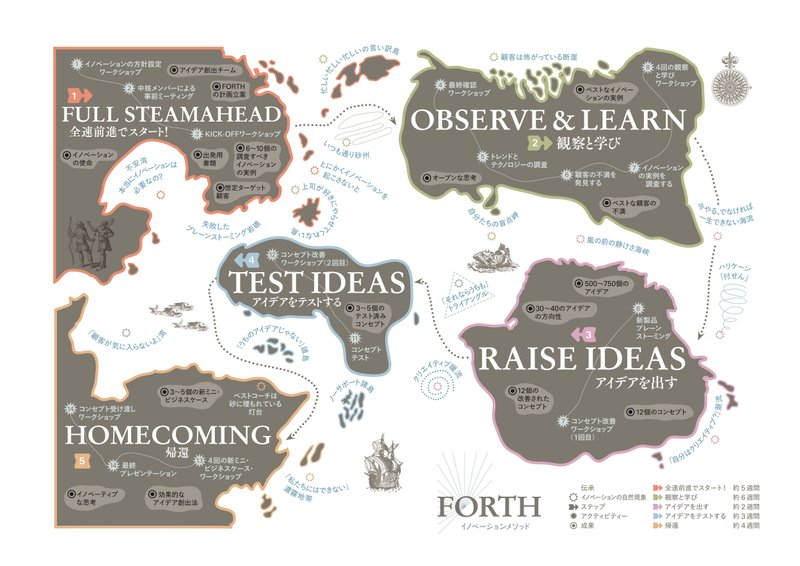

FORTH の良さは、「いかに組織を動かしていくか」「組織の障壁を乗り越えていくか」がきちんと考えられている点にあると思います。教科書にある組織論や組織戦略には、正直に言って組織を実際に動かす力学のノウハウが少ない。しかしFORTH には、組織の力学を推進力に変えていくメカニズムがあります。上の人

間を絶妙なタイミングで巻き込み、彼らの意見もきちんと拾っていくやり方も含まれているので、アイデアがあとでひっくり返されるというリスクがないのもいいですね。組織が大きければ大きいほど自分の意見をきちんと説明する機会が求められますし、その説明が不十分だと意見がいとも簡単にひっくり返されることも少なくありません。FORTH なら、そのようなリスクを極小化できます。

「すべての人が同格に扱ってもらえる」という点も特徴のひとつです。ふつうなら役職や声の大小によって伝わりやすさが異なることがありますが、FORTH ではそのようなことが起こりにくい。発想の相違はあるにせよ、お互いの意見を吸収しあえるのです。

FORTH のドット投票システムにも価値があります。上層部が、従来の指示命令系統で物事を決めるのではなく、「自分の票をどう使うか」にフォーカスできる。上下関係なく自分の意見を決めるシステムによって、上層部の意識変化にもつながると思っています。

ファシリテーターがいてしっかりその場を回すことによって、チームのメンバーがミッションと、その実現のための思考と実行に集中できる。きちんとプロセスが設計されているので、やらなければならないことが明確になっている。それらも FORTH の魅力だと思います。

NEC のような「古き良き日本の大企業」にも相性がいいのですから、日本企業における使いやすさは明白です(笑)。

BMC やFORTH 導入後の変化

今はBMC が社内の共通言語としてだいぶ浸透してきています。事業に関する話をきれいに整理して伝えることができるので助かっていますね。世代関係なくBMC を使って話ができ、コミュニケーションの齟齬が少なくなりました。

それまで組織のなかで障壁になっていたもの、手詰まり感などのマイナス面を100 とすると、このチームだけで考えればFORTH 導入後は0 に近くなっていると思います。会社全体で見ると、すぐにそれらが減っていく組織もあれば少しずつ減っていく組織もあったりと、組織によって差があるように感じます。ただ、FORTH のメソッドがまったく響かない組織体はない。それは厳然たる事実です。FORTH の

考え方がこれからも浸透していけば、どの組織でも壁はなくなっていくのではないでしょうか。「今までは明確な危機感がなかった」と先ほど述べましたが、昨今の新型コロナウイルスにおける社会の変化にともない、社員の誰もが「新しいことをしなければならない」という危機感をよりリアルに感じるようになりました。皆が危機感をもち、理解の速度を上げていかなくてはならないと痛感しています。そのような側面も、FORTH の浸透を後押ししていると感じます。

今後の展望

「BMC に慣れていなくてどうしたらいいのかわからない」「BMC に拒絶反応がある」「上司との承認を得るためだけにBMC を使う」という社員は、まだまだいると思います。しかし、BMC は確固たる因果関係があるすぐれたものだとわれわれは理解しています。BMC の考え方や進め方を、NEC の中でより多くの人が持

てるように広めていきたい。事業支援を進めていくなかで、単に「BMC にまとめたので見てください」と言うのではなく「こういう風に考えてこういう風に書いています」と説明を添えるよう気をつけています。

そもそも、入社当時は皆が「才能を発揮したい」という志をもって集まってきているはずなんです。NEC というメーカーで、人々の生活スタイルを変えるソリューションの提供を実現したいと思って入社してきている。今までは惰性や慣性でなんとなく仕事をしていた、とお話ししましたが、この状況のなかで「このままではいけない」という危機感をいよいよ皆がもつようになりました。組織の力学があるなかで、それでも皆が同格に話し合い、新しいものをつくっていく。そういうイノベーティブな環境づくりを実現したいですし、イノベーションがより活発になればとも思っています。いかにマーケットのニーズをくみ取ったうえでいいサービスを提供できるかを追求しながら、よりクリエイティブな会社にしていきたいですね。

※FORTH合宿=FORTHイノベーション・メソッド公認ファシリテーター養成講座

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?