【最近読んだ本】人生で初めて宮部みゆき作品を読む

実は、「最近」でもない。

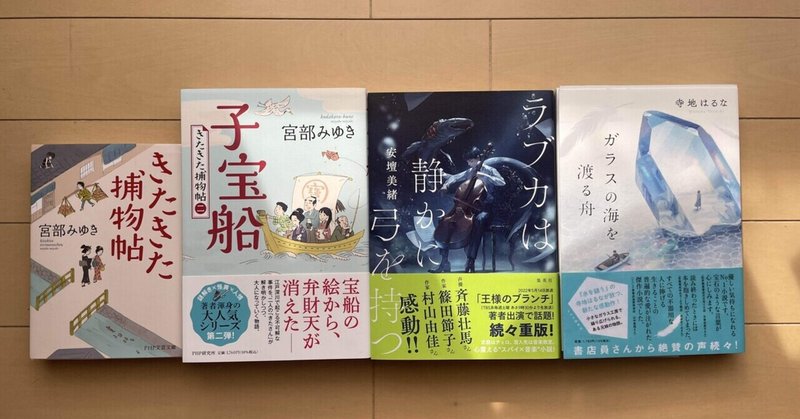

写真の本は2月に読んで、【2月に読んだ本】として記事を書こうと思っていたのだが、3月が過ぎ、4月になり、いよいよ5月に入ってしまった、というわけだ。

ちょっと遅いが、せっかくなので少し感想など書いておきたいと思う。

これまで私は宮部みゆきさんの本を読んだことがなかった。

有名な作家さんだし、面白そうだなと思いながらも、なかなか手に取るきっかけがないまま今まできた。

ある時、まつぼっくりさんがこんな記事を書いているのを見つけた。

紹介されていた「3人の作家さん」のうち、2人は私も好きで読んでいたのだが、唯一読んでいないのが、まつぼっくりさんが「わたしが1番読んでる作家さんです」とおっしゃる宮部みゆきさんだったのだ。

好きなnoterさんが好きだと言うのだから、読んでみたい。それに、これこそ「手に取るきっかけ」なのではないかと思い、すぐにオススメをコメントで聞いて購入した。それが下の作品だ。

シリーズで(二)まで出ていたので、2冊とも買った。

解説によると「謎解き×怪異×人情が味わえて、著者が『生涯、書き続けたい』という捕物帖であり、宮部ワールドの要となるシリーズ」とのこと。

なんとなく現代のミステリー作家のようなイメージがあったので、江戸時代の捕物帖とは意外だった。(これは私が宮部みゆきさんをよく知らないからだ)

感想としては、とても面白かった!

岡っ引きの見習いで、ちょっと気の弱い「北一」が、亡くなった親分のおかみさん(このおかみさんがすごい!)や、周りの人たちの協力を得て、事件を解決していく。「事件」といっても、そこまで恐ろしいものではなく、謎解きのような感じで、終始ほのぼのとしたムードが漂っている。

主人公・北一と、相棒のようになる不思議な青年「喜多次」。この関係性も今後どうなっていくのか楽しみだ。

読んでいて楽しく、かつ引き込まれ、読後感は“ほのぼの”。人情にあふれた作品で、シリーズ3作目が出たらまた読んでみたいと思う。

まつぼっくりさん、良い本をご紹介いただき、ありがとうございました!

そして、3月に入ってから、もっと宮部みゆき作品に触れてみたくなり、代表作ともいえるこの2冊を読んだ。

両方とも500~700ページもある分厚い大作だが、続きが気になってほとんど一気に読み終えた。特に「火車」が面白かったなぁ。

関根彰子という名の女性を探すことになった休職中の刑事。彼女は自らの意志で失踪したのだが、行方を辿っていくと思いもよらない真実が明るみになっていく。彼女はいったい何者で、なんのために身を隠さなければならなかったのか……?ラストはもう少しで彼女の存在がわかるかもしれない、というところで終わっており、少しモヤモヤが残った。「あとは読者の想像にお任せ」ということなのか。

しかし、これだけの分厚い本を一気に読ませるというのは、やはり力のある作家さんなんだなと思う。他の作品もまた読んでみたい。

【2月に読んだ本】の写真にはあと2冊写っている。

安壇美緒さんの『ラブカは静かに弓を持つ』は、本屋大賞第2位を受賞しただけあって、良い本だった。

少年時代、チェロ教室の帰りにある事件に遭遇し、以来、深海の悪夢に苛まれながら生きてきた橘。

ある日、上司の塩坪から呼び出され、音楽教室への潜入調査を命じられる。

目的は著作権法の演奏権を侵害している証拠をつかむこと。

橘は身分を偽り、チェロ講師・浅葉のもとに通い始める。

師と仲間との出会いが、奏でる歓びが、橘の凍っていた心を溶かしだすが、法廷に立つ時間が迫り……

人とのふれあいにより変わっていく、主人公の細やかな心の機微が描かれていて、途中はハラハラしたり爽快だったり、というシーンもあったが、正直に言うと私には少し物足りない本でもあった。

理由は2つ。

・主人公の橘のキャラクターが好きになれない

・音楽をテーマにしていて演奏シーンもあるのに、「音」が聴こえない

特に2つ目の理由だが、読んでいても文章からリアルな「音」が想像できなかったのが残念だったのだ。

音楽をテーマにしたものなら、恩田陸さんの『蜜蜂と遠雷』はすごかった。ピアノの演奏会だけで、こんなふうに物語を創り、こんなふうに「音」を聴かせられるのかとびっくりしたものだ。間違いなく名作。どうしてもそれと比べてしまうところがあった。

(まあ、音楽をテーマにしていても、ラブカは「スパイ」という行動のほうに重点があるので、比べるのもおかしな話なのだが)

そして、もう1冊は寺地はるなさんの『ガラスの海を渡る舟』。

私は昨年から寺地はるなさんの作品が好きで、もう5,6冊読んだが、今回も安定の面白さだった。

大阪の心斎橋からほど近いエリアにある「空堀商店街」。

そこには、兄妹二人が営むガラス工房があった。

兄の「道」は幼い頃から落ち着きがなく、コミュニケーションが苦手で、「みんな」に協調したり、他人の気持ちに共感したりすることができない。

妹の羽衣子は、道とは対照的に、コミュニケーションが得意で何事もそつなくこなせるが、突出した「何か」がなく、自分の個性を見つけられずにいる。

正反対の性格である二人は互いに苦手意識を抱いていて、祖父の遺言で共に工房を引き継ぐことになってからも、衝突が絶えなかった。

そんなガラス工房に、ある客からの変わった依頼が舞い込む。それは、「ガラスの骨壺が欲しい」というもので――。

兄妹、それぞれの劣等感と葛藤がしっかりと描かれていて、ガラスの創作をとおして二人の心が少しずつ近づいていくのが心地よかった。

寺地はるなさんの作品の良さは何よりも、最後のページをめくった後で「読んでよかったなぁ、本っていいなぁ」と思わせてもらえるところだ。

自分がもし小説を書くなら……、と昔から何度も考えていた。

自分がもし小説を書くなら、その人がどんな闇の中にいたとしても、「また明日がんばろう」と思えるような、勇気や希望を与えられるようなものを書きたい。そう思っていた。

私は結局、小説を書くことをあきらめてしまったけれど、読者としてもそんな小説を求めてしまう。

だから、最近の作家では、寺地はるなさんや青山美智子さんが好きなんだと思う。

リアルの世界はいいことばかりじゃないけど、本の中でくらいみんな幸せになってもいいじゃないか。

本には、小説には、文章には、言葉には、そういう“人を幸せにする力”があると思う。それだけは今も信じている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?