「義侠」という酒のカッコよさ ~『酒蔵萬流』33号振り返り①

7月20日、私がライターとして執筆している日本酒の業界誌『酒蔵萬流』33号が発行された。

▼酒蔵萬流について詳しくはこちらから▼

今回も担当した記事の振り返りを書いておこうと思う。

ちょっと長くなるので、1記事1蔵ずつ……。

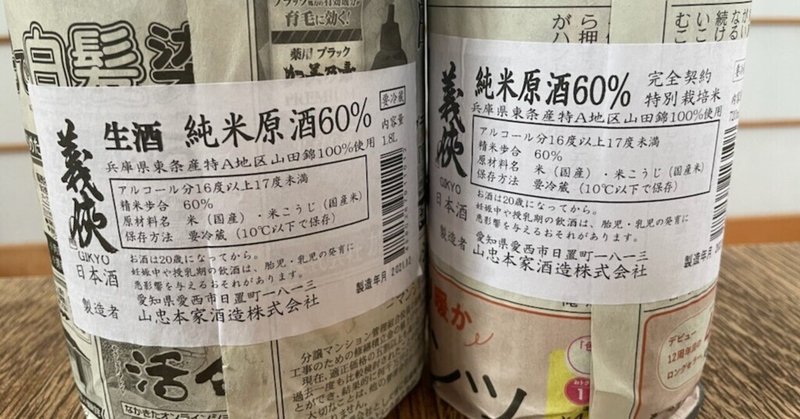

★山忠本家酒造(愛知県愛西市)『義侠』醸造元

『義侠(ぎきょう)』という酒がある。

米の旨みたっぷりで厚みがあり、濃醇。けれど、決して雑味はなく、きれいで品格すら感じる。

現在、酒蔵を経営するのは11代目の山田昌弘社長。今年40歳を迎える、まだ若い蔵元だ。

『義侠』の銘からイメージできる通り、酒も、造り手も、男気にあふれている。

4月上旬、私が蔵を訪ねたとき、すでに今年の酒造りは終わっており、設備にはビニールが掛けられ、蔵の中はがらんと静まり返っていた。

できれば酒造り中の活気ある様子を見たかったが、蔵元自ら酒造りに入っているため、醸造期間中の取材はNGだったのだ。

山田社長は酒造りの様子をこちらが想像しやすいよう、丁寧に言葉をつむいで説明してくれた。

興味深かったのは、「手作りの設備が多いこと」だ。

年間の製造数量は約400石(一升瓶で4万本)という小規模な蔵ならではだが、米を洗う設備ひとつとっても、ホームセンターで購入したスプリンクラーを利用したり、桶を置く台を手作りしたりと、蔵人たちの創意工夫が感じられるものだった。

日本酒を造る工程では、最初に「米を洗って浸漬する(米に水分を吸収させる)」という作業があるのだが、最近は小型でバッチ式の性能の良い洗米機(MJPタイプ)が普及していて、多くの小規模な蔵ではその洗米機が使用されている。少量ずつを気泡で洗うため、米糠がよく落ちるのだ。

その洗米機が出回るまでは「手洗い」が一番きれいに洗えると言われていて、「うちは大吟醸だけは手洗いです」と言う蔵元も多かった。だが、MJPタイプが出回ることにより、大吟醸もすべて洗米機で洗うようになり、むしろ「手洗いよりきれいに糠が落ちる」というのが定説になっていた。

だから、山田社長が「うちは全量を手洗いしています」と言ったとき、とても新鮮に感じたし、びっくりしたのだ。「全量手洗い!」とバカみたいに繰り返す私。これまで100蔵くらいを取材してきたが、「全量手洗い」は初めて聞いたかもしれない。

当然、「なぜ?」と疑問が湧く。ぶつける。

「最近、MJPタイプの洗米機を導入されている蔵が多いですけど、そういうことは考えなかったんですか?」

すると、山田社長はこう言った。

「MJPはきれいに洗えるというけれど、『きれいに洗うこと』が果たしてうちの蔵に必要なのか、ですよね。どの設備を入れるか、どういうやり方をするかというのは、『どんな酒を造りたいか』によって変わると思うんです」

この言葉にハッとした。

あまりに多くの蔵元から「米をきれいに洗うことが大切」「米の糠落ちが変わると酒の味も変わった」と聞いてきたので、いつの間にか私は、「良い酒」を造るには「米糠をきれいに落とすことが必須条件」だと思い込んでいたのだ。

山田社長は続けた。

「うちが造りたい酒は、米を溶かして味をしっかり出した酒。だから、『きれいに洗いすぎて』リンやカリウムまで流して発酵力を弱めたくないんです」

自分たちが求めるちょうどよい洗い方をし、そして、秒単位での吸水を実現するには、「機械より手作業のほうがやりやすい」のだと説明した。

そして、取材を進めるにつれ、この考え方は洗米に限らず、全工程に共通していることを知る。

まず、「造りたい酒」がある。

それをカタチにするために必要だと思うことを取り入れる。

「昔からやってきたので……」とか「これが一般的なので……」とか、そういうあやふやものはこの蔵には一切なかった。

さらに、それが「進行形」なのだ。毎年毎年、何かを変え、検証し、必要であれば取り入れる。去年より今年、今年より来年、少しでもおいしい酒を造るために。

山田社長は蔵を継ぐことになったとき、自社の酒を飲んでこう思ったという。

「僕がこれからやる仕事は、一生かけても終わらない仕事なんだろうな」と。

か……かっこいい~!!

こんな言葉に出会えると、ライターとしての私はもう興奮が止まらなくなる。頭の中で勝手に文章が組み立てられ、物語ができあがる。

『義侠』という酒も、山田昌弘氏という人物も、私の中で特別な光を放ちながら一気に動き出す。

「この瞬間のために、書いている」と言っても過言ではない。久しぶりに「良いものが書ける予感」にぞくぞくした。

その他にも、兵庫県東条地区で栽培される山田錦を使い続けることの意味や、「酒造りはチームでやるもの」と、「チーム義侠」を掲げて全員で取り組む姿勢などを聞くにつれ、私はどんどん「義侠」のファンになっていた。

そして、できることなら先代にもお会いしたかったなと思った。先代の山田明洋氏は2019年に亡くなられていたのだが、今の山田社長があるのは「先代の生き様」があったからだとつくづく感じたからだ。

「自分が思う“カッコいい大人”の要素を羅列してみたら、それを一番満たしていたのが父でした。だから、20歳になって人生を考えた時、父を超えられる人生を送れたら絶対楽しいだろうなと思って」

蔵を継ぐ決意をした理由をそんなふうに語ってくれた山田社長。

こんなカッコいい人が「一番カッコいい」と思うお父さんって、一体どれだけカッコいいねんな……。

でもこれは決して息子のひいき目ではないようで、酒販店や飲食店、もちろん消費者の中にも「義侠」の熱烈なファンというのはいて、それは酒の味だけでなく、先代の人柄や姿勢に惚れ込んで、という人が多いようだ。

その生き様を綴った『畢竟の酒 「義侠」の真実(著:浅賀祐一)』という本まで出版されている。

また、今回、山田社長推薦の飲食店も取材させていただいたのだが、その店の店主(女性)はほとんど日本酒など飲んだこともなかったのに、初めて「義侠」を飲んでとりこになり、普通の専業主婦から「義侠の飲める店」を経営する女将になったのだという。

名古屋市にあるこの店、「日本酒処 華雅」は「義侠」の品揃えでは日本一だ。

「義侠」とは、そんなふうに、人の人生を変えるほどの力を持つ酒でもあるのだ。

特に魅力があるのは、新酒よりも熟成酒のほうだと思う。この蔵ではかなり昔からブレンド熟成酒にも力を入れてきた。

たとえば「慶(よろこび)」という商品なら、最高品質の東条産山田錦を40%まで磨いて造った酒を3年以上、瓶で低温管理しておく。そこから10種類程度を選び出し、何通りにも組み合わせ、最終的に350種類ものブレンドサンプルを作るのだ。それをきき酒して組み合わせを決め、今度は四合瓶でのサンプルを作って寝かせ、きき酒だけでなく飲み込んでの味わいも確かめたうえで、ようやく1種類の組み合わせを決定し、商品化するという。

この話を聞いた時、あまりの手間のかかりように驚き、ちょっと信じられなかった。ここまでするのか……。

「妙(たえ)」という商品なら、東条産山田錦を30%まで磨き、5年以上熟成させたもので、同じく手間をかけたブレンドだという。

自分があまり熟成酒に興味がなかったのと、比較的値段も高いので(といっても、ここまでの手間をかけていて12000円くらいなので安いものだ)まだ飲んだことがないのだが、この話を聞いて「これは一度飲んでみないと、義侠は語れんなぁ」と思った。(近いうちに必ず飲んでみる!)

山田社長は「義侠は決して万人受けする酒ではない」と言う。でも、それでいいのだと。「100人いたら、1人か2人くらいにとって『なくてはならない酒』でありたい」と。

そんな潔い言葉がまたまっすぐに私の心に響いて、蔵を出る時にはすでに「義侠」は私にとって、「なくてはならない酒」になっていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?