最近の記事

再生

再生【九宮八卦掌】套路・《第一掌:艮宮八掌》と《第二掌:坤宮八掌》

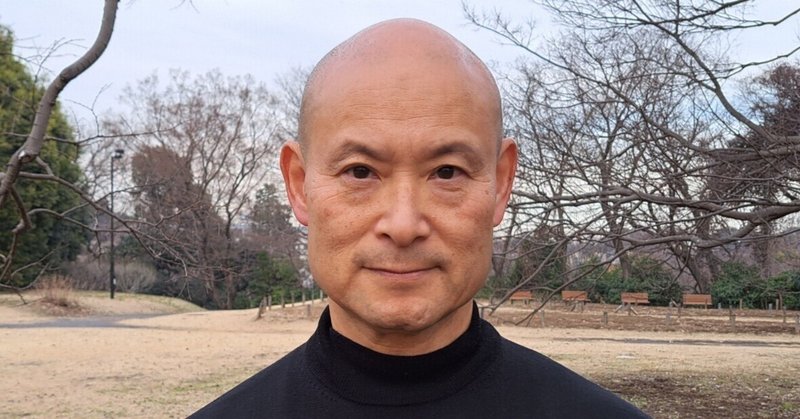

今日、旺龍堂YouTubeチャンネル【3spiritsryoken】に新しい動画を投稿しました。 旺龍堂で教えている中国伝統武術・九宮八卦掌の動画です。 九宮八卦掌は、龍のようなしなやかな動きと円を描くフットワークが特徴の中国伝統武術です。 相手と正面からぶつからず、素早く側面や背後に回り込んで攻めるのを得意とします。 指先による急所への攻撃の他、発勁による強力な掌打や拳打、肘や膝を使った超近距離攻撃、そして、関節技などバリエーション豊かな攻撃をおこないます。 - ≪九宮八卦掌の伝承系譜≫ 董海川⇒史計棟(継棟)⇒韓福順⇒呉峻山⇒張法夢⇒王喜亮⇒趙玉祥⇒小幡良祐 - 九宮八卦掌には、基礎練習を終えた後に学ぶ「套路(複数の技で構成された一連の練習法)」が八種類あります。 いずれも円周を移動しながら、様々な技を繰り出してゆきます。 各種の套路にはそれぞれ八つの技があり、合計64技の基本技法を学びます。 - この動画は第1番目の套路と第2番目の套路を演示したものです。 - 《第一掌:艮宮八掌(ごんきゅうはちしょう)》 1.葉底蔵花(ようていぞうか) 2.磨身掌(ましんしょう) 3.順勢掌(じゅんせいしょう) 4.双撞掌(そうとうしょう) 5.転身掌(てんしんしょう) 6.迎面穿袖(げいめんせんしゅう) 7.立樁掌(りっとうしょう) 8.鷂子翻身掌(ようしほんしんしょう) - 《第二掌:坤宮八掌(こんきゅうはちしょう)》 1.回身斜撞掌(かいしんしゃとうしょう) 2.靠身掌(こうしんしょう) 3.片旋掌(へんせんしょう) 4.虎口掌(ここうしょう) 5.朝陽掌(ちょうようしょう) 6.風輪掌(ふうりんしょう) 7.換影掌(かんえいしょう) 8.取水掌(しゅすいしょう) - *本来、各套路は右回りと左回りの両方向をおこなうのですが、本動画では右回りを第一掌で、左回りを第二掌で演武しています。 - - - 旺龍堂代表 小幡 良祐 OBATA RYOSUKE 【OBATA RYOSUKE Official Site】https://bd-bagua.com/ 【旺龍堂OHRYUDO Homepage】 http://ohryudo.com/ 【旺龍堂OHRYUDO YouTube】 http://www.youtube.com/user/3spiritsryoken