ルーブル美術館展―愛を描く@国立新美術館|アモールとプシュケーのこと

「古今東西の名画にあまたの美女が描かれているのに、なぜイケメン絵画がこんなに少ないのでしょう」

―これは、数か月ほど前に、美術史に詳しいお知り合いnoterさんに投げかけた私の質問、もしくは嘆きの声でした。

いえ、私はひそかに美男子より美女を見る方が(審美的に)好きなので、本気で嘆いているわけではないのです。

身体のラインだって、こと美しさにかけては女性に譲りますし、その証拠に、美神アフロディーテは女性ですものね。辞書によっては「美しい」という言葉の定義そのものに、"女性的"という説明が加えられていることさえあるのです。

ですが、今回のルーブル展を見ていると、まあイケメンの多いこと。男性的な美しさって、こういうものなのね...と、お勉強して帰ってきたのでした。

これでもか、とばかりに描き出された美男美女の恋。その幸福なる一瞬と、永劫につづく悲劇。

美しさとは儚さのこと、と思われてきますが...でも、そうとばかりも言い切れないようです。

今回の展覧会の主役である愛の神、アモール/エロース/クピード/キューピッドが、ローマのアプレイウスによって物語に描き込められたとき、それは神話ではまれに見る"ハッピーエンド"の恋物語となったのですから。...さすが、愛の神ですね(^^)

さてここからは、ごく個人的な話題で恐縮なのですが...わたくし、1年半ほど前からこの《プシュケーとアモール》に題材を取った物語を書いています(現在7万字あたりなので、文庫本換算で200ページくらい。何分割してnoteに載せたらいいのか...)。始めから終わりまで一応書き上がって、推敲段階ではあるのですが、そこは私の悪い癖で、愛おしすぎてお別れできない...のと、細かなエッセンスの検証のために読まなければならない参考資料(主に民俗学や哲学)が次から次へと出てきて、読んでいるはずなのに、なぜかいつも2〜3冊ほど抱え続けているのです。読むのが遅いからかしら。しかも、また今日も1冊、読むべき本が増えました...そちらは"感覚"についての本。ラヴストーリーですから、生理学系の本を読んでも表立っては1行も増えませんが、"sense of wonder" なしには心をみずみずしく導くことはできませんから―。

しかも、どんな本を読んでも、何を見ても、「なるほどそうか。参考になるわ...」と、もはや生きていること自体が参考資料になっているので、これでは終わりが来ませんね(^^ゞ

脳科学的に、恋愛の賞味期限は3年間といいますから、そのころには終止符を打つ気になっている...かもね?(◔‿◔)💦

物語にはいろんな見方があるはずですが、自分なりにまとめると、「(それまで何千年生きてきたのか知らないけれど)愛の神が初めて恋に落ち、だれかを愛し始めると、どうなるのか」。または、「(定命の)人間の娘なのに神様に恋をしてしまいました。どうしたらいいでしょう」という物語になったようです。つまりは「愛ってなあに?」という手ごわい難問と、取っ組みあっているところ。

そんな状況で見出したルーブル展は、テーマが愛。しかも、あのジェラールのプシュケーとアモールを見られるとは。なんという幸せ♡

💘 アモール/キューピッドの導きで...

国立新美術館は、平日の開館直後にもかかわらず、200人ほどの列ができていました。

みんなアモールに会いに来たみたいなものか...と思うと、今更ながら、ギリシャ神話人気、ロマン主義人気を再確認。

入場の列に並びながら「でも、アモールの物語を書いているのは私くらいのものかも...」と思ったけれど、意外とほぼ全員が何かしら書いているかもしれないしね? ...みんなのアモール、みんなのプシュケーですから、独占するわけにもまいりません(^^)

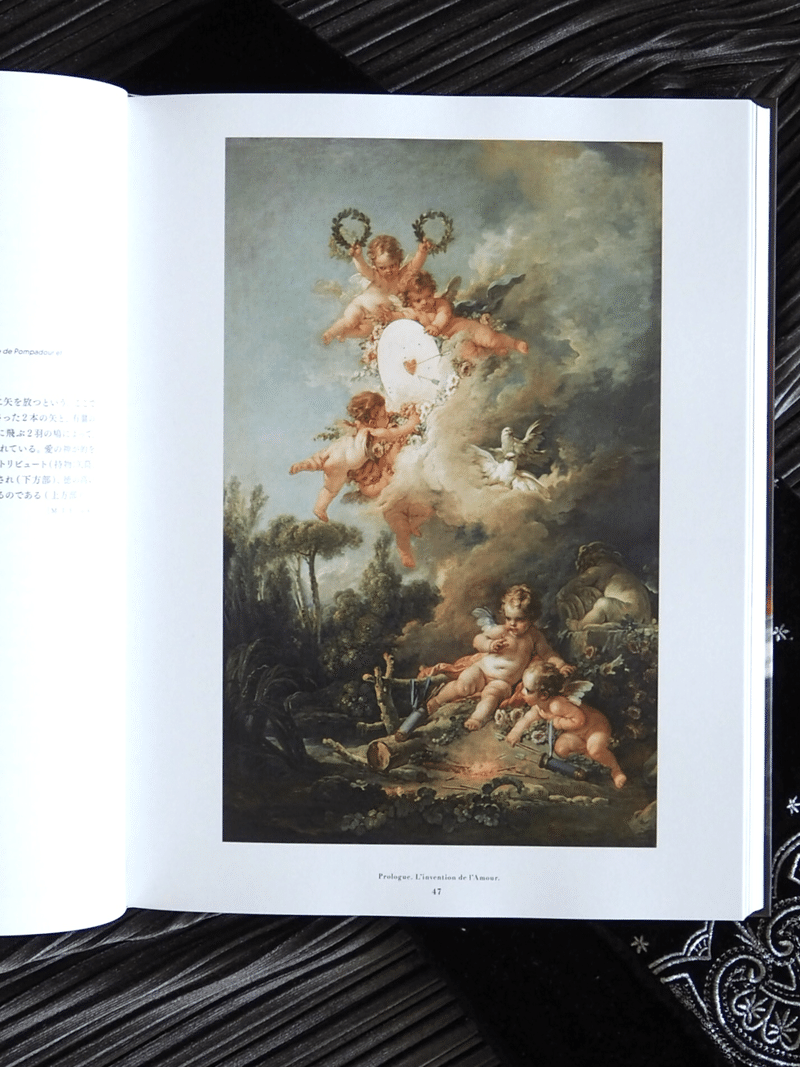

これが展覧会の水先案内人、かつ主役でもあるアモールです。

取り上げられる愛は、恋愛のみならず精神的な愛、聖家族、など様々です。

順に観賞していくと。小さな天使のアモールは、プシュケ相手の時には都合よく青年になっていて、ちゃっかりしててかわいい(笑) たぶん愛の矢を射るお仕事スタイルは天使で、オフのときには青年なのかしら。それとも、本当にプシュケの前でだけ青年なのかも?

...などと想像がふくらみます。

恋に落ちると、相手に合わせて如何ようにも変化する。それも、愛の特質のひとつですものね。

(展覧会とは別ですが、ギリシャ神話時代のエロースの像などを見ると、少年と青年の中間で、非常に魅力的な造形☆ 他にも壮年だったりもして、いろんな姿を与えられているようです。)

💚 プシュケとアモール

ジェラールのこの絵は、最後の展示室にあるのです。初っぱなから最後まで混み合った会場ではなかなか前に進めず、「あの絵はいつ出てくるのかしら」と気もそぞろで、"おあずけ"が長すぎる感もありました...たいていは、眼目の絵って展覧会の中盤に置かれる気がするのですが。おそらく、写真撮影可能エリアに置くためだと思います。写せるのはありがたいので、疲れも吹き飛びました(◍•ᴗ•◍)✧*。

今回の図録も分厚くて重かったのですが、私にとっては資料的価値が高かったので、買わない選択肢はあり得ず、家宝をゲットした勢いで抱えて帰りました。

ルーブル美術館みたいに膨大なコレクションがある場合、公式カタログだと、テーマ的には散漫になるところ、この展覧会では《愛》に絞ったチョイスをしてくださっているわけです。資料としても目の栄養としても、ただただありがたい限り。

本来は純白で裾の長い婚礼衣装のはずですが、これは牧歌的。村娘風のプシュケ、かわいらしいですね。

この絵の前で、観衆のお一人が「これは使えるなあ」とひとりごと。(えっ私も挿絵に使おうかなと思ったんですよ)と心の中でお返事したのでした。やっぱりいるんですね、同好の士.・:*♡

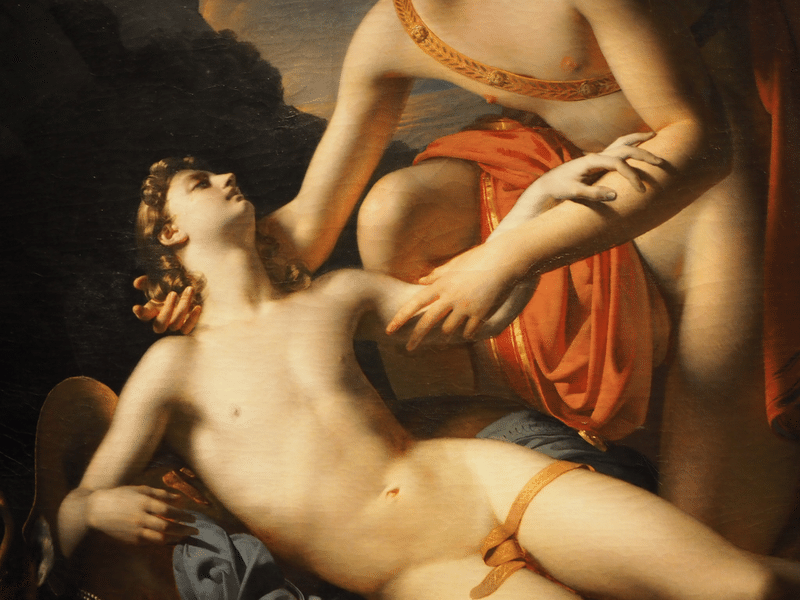

💙《男性美》って...?

またもや個人的なおはなしで恐縮ですが...ギリシャ・ローマ神話の物語を書くつもりになって、まず一番初めに悩んだのが"出てくる人全員が超絶美男美女"だということ。もちろんご馳走の山(笑)みたいなものですが、ネックになるのが、私がいわゆる《男性美》がよくわからない、という点でした。

そこで、気心の知れたnoterさん(現在お休み中😢)に相談したところ、「難しいですね...日本画なら若武者、西洋なら彫刻のしなやかな筋肉美、現代なら羽生結弦さんかなあ」とのお返事。なるほど...羽生結弦さんはちょっと中性的だけど、姿や動きの美しさにかけては非の打ち所がないかもね...などと、お話ししたのでした。

それを咀嚼した上で、書いていると自然に、アモールが中性的になっていくのです。ジェラールのアモールも、中性的なところに真骨頂あり、と解説されていたので、「やっぱり」と首肯。

あとは、アモールのパパであるところの武神アレースが、まさにマッチョな男性美の持ち主ですから、やっぱりハードルが高くて、まだ取り扱いに苦慮しております。ちらっとしか登場しないのですが、ストーリーの要請上、出さないわけにもいかないので。

好みの男性を描けばよいという話ではなくて、"化身"を描くわけですから、適当に済ませるわけにもいかないのです。が、分からないもの、魅かれないものを魅力的に描くのはなかなか難しいですね...。

今回の展覧会で、また一歩前進できているといいのですが。だれか、マッチョな美の正しい鑑賞法を教えてください🙏

何くれとなくお世話をしていた聖なる鹿を誤って射殺してしまったキュバリッソスが、永遠に悲しみ続けたいと願い、彼に恋をしていたアポローンによって、糸杉(服喪の象徴)に姿を変えた...という物語。

このキュバリッソスも、やはり《中性的》に描かれているという解説が。

たしかに美しいし、男性ではあるわけなので、これを《男性美》のお手本にしてよいのかしら...? でもやっぱり、いわゆる《男らしい美》とは違う気がします。

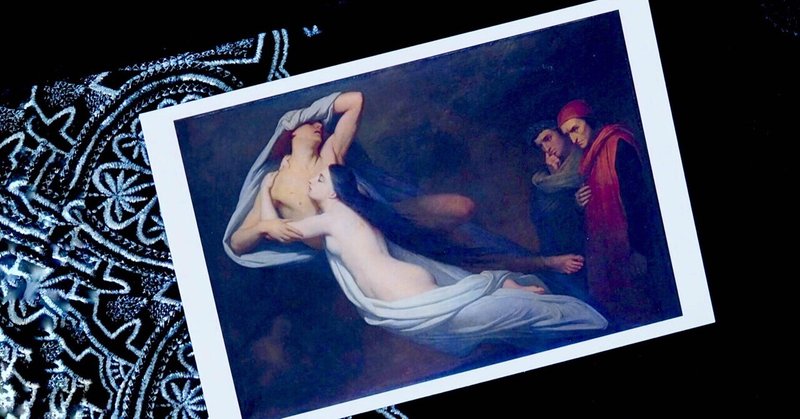

💜 パオロとフランチェスカ〜ダンテ『神曲』より

《男性美》遍歴の果てにたどり着いたのがこちら。

目移りするほどの甘美なる恋物語の中でも、とりわけ美しく胸を打つのはこちらの絵ではないでしょうか。

ダンテ『神曲』地獄編・第五歌に収められた、フランチェスカとパオロ。

政争の具となり、残忍で醜怪なリミニ領主ジャンチョットに嫁ぐことになった麗しきフランチェスカ。ですが、ジャンチョットは、結婚の不成立を怖れ、弟パオロをフランチェスカのもとに差し向けます。美貌のパオロと恋に落ちたフランチェスカは、リミニに着いてから真相を知り、衝撃を受けることに。

パオロもフランチェスカも、それぞれの伴侶との間に子をなし、自分を騙しながら暮らしていきますが、ついに許されざる関係に...。二人の密会を見つけたジャンチョットによって、両名とも刺し殺されてしまうのでした...。

そののち、パオロとフランチェスカの魂は、自制喪失の罪を犯した者たちの諸地獄、中でも愛欲に耽った者の圏谷に堕とされます。そこは、クレオパトラやセミラミス、ヘレネやディドなど、歴史や伝説に名を残した美姫たちがいて、責め苦といっても暴風にあおられるというものなので、他の圏谷より明らかにソフトです。作者ダンテも、恋愛の罪に対しては同情のまなざしを向けているように思われます。

愛は高貴な心にたちまちのうちに点ずるもの

愛は、愛される者が愛し返さぬことを許さぬもの

愛はわたしたちふたりを、同じひとつの死へと導きました

(文言の記憶違いをしていたらごめんなさい)

フランチェスカはダンテ(1265 - 1321) の同時代人として実在した女性。(1285年頃死去)

愛しあうふたりの魂は今もなお、烈しい暴風吹きすさぶなか、寄り添いさまよっているのです。ダンテの筆が遺した『神曲』の中で―。

みじめな境遇に在って、しあわせの時を想いおこすより悲しきは無し。

しかしあなたが、われらの恋の最初の根づきを是非に知りたいと願われるなら、私も、泣いて語るひとのひそみに倣いましょう。

ある日、つれづれに、私たちはランチロットが恋のとりことなった物語を読みました。

ほかにひとは居らず、たれはばかることも無く。

読みもてゆくうちに、いくたびかふたりの眼は合い、顔は色変えました。

しかし私たちをおとしたのは、ただ一つの刹那。

すなわち、こがれてやまぬほほえみが、思うひとの口づけを受けたくだりを読んだとき、

永久に私と離れないあのひとは

うちふるえ、私の口を吸いました。

その日われらは、もうそれ以上読み進みませなんだ。

寿岳文章 訳(一部略)

※岩波、講談社、河出、角川、集英社。どれもそれぞれ光るものがありました。が、つなぎ合わせるわけにもいかないので...適度に文語調の、寿岳文章訳(集英社)を引きました。古典の奥ゆかしいところ、思わせぶりなところがツボです♡

#ルーブル #美術館 #展覧会 #国立新美術館

#ジェラール

#プシュケ #アモール

#ダンテ #神曲 #フランチェスカ

#恋愛

#海外文学のススメ

#古典が好き

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?