絵本作家きたむらさとしさんが語る、デビッド・マッキーさん

写真:アンデルセン・プレス 提供

イギリスの絵本作家、デビッド・マッキーさんが、2022年4月6日に亡くなられました。87歳でした。

代表作「ぞうのエルマー」シリーズは、60以上の言語に翻訳され、世界中の子どもたちに愛されています。

マッキーさんを偲び、絵本作家であり、「ぞうのエルマー」シリーズの日本語版の翻訳も担当された、きたむらさとしさんに寄稿いただきました。

マッキーさんのお人柄と、国も世代もこえたお二人の友情が伝わってきます。

デビッド・マッキー、親しい友のこと

デビッド・マッキーは一度だけ日本に来たことがある。

到着早々、用事があってふたりで一緒に電車に乗った。ぼくらの座った席からだいぶ離れたところに、ひとりの初老の婦人が立っていた。その人に目をとめるなりデビッドは、「あのご婦人に席を譲らなくちゃ」と言って立ち上がりかけた。ぼくは「いや、あの人は孫をつれているから、席を譲ったら孫を座らせると思うよ」と味気のない返事をすると、彼は「まさか」と言って中腰のまま、ぼくの方を見返した。そのときご婦人の前に座っていた人が立ち上がり、席を譲った。すると彼女は丁寧にお礼を言って、孫を座らせた。

なんでもないこのことが妙に記憶に残ったのは、いかにもデビッドらしかったからだ。長旅の後、彼自身くたびれていたはずだが、着いたばかりの異国の電車のなかで人に席を譲ろうと気を配る、そんな人だった。

当時デビッドは70歳。彼が席を譲ろうとした婦人は彼より年下だったかもしれない。

デビッドに初めて会ったのは1981年だった。

ぼくが『Angry Arthur』 (邦題「ぼくはおこった」ハーウィン・オラム文)を描き上げ、日本に戻る直前のこと。ロンドンのある画廊でイギリスの出版社、アンデルセン・プレスの絵本の原画展があった。その時、アンデルセンの社長のクラウス・フルーガーにデビッドを紹介された。ぼくが25歳くらいだったから、彼は46か47歳ということになる。

話しているうちに互いの住居が近所だとわかり、帰りはデビッドが車で送ってくれた。それがその後40年にわたる親しい付き合いの始まりだった。

デビッド・マッキーは英国西部のデヴォンで1935年に生まれた。

父親は農機具のセールスマンだったそうだ。

プリマスの美術学校生だったころから、ユーモア雑誌に一コママンガを投稿し、しばしば採用されていた。そんな雑誌のひとつ、「パンチ」誌の表紙も何度も手掛けている。(ネットでdavid mckee cartoons punchと入れればその当時の作品のいくつかを見ることができる)

彼の若い頃はまだ徴兵制があり、デビッドも兵役についた。その頃すでに彼のマンガはユーモア雑誌に掲載されていた。上官は自分の愛読する雑誌のマンガ家を部下にもってしまい、少々戸惑っていたらしい。「こいつはただの一兵卒なのか、いっぱしのマンガ家なのか、どう取り扱っていいかわからん」といった感じだった、とデビッドが笑って話していたことがある。

デビッドの母親は息子が画家、マンガ家、絵本作家という職業であることに頭をなやませていた。今では信じられない話だが、デビッドのおかあさんのヴァイオレットさんは日本でいう明治生まれ、絵を描いて暮らしているなんてまっとうな生業と思えなかったらしい。どこにも勤めていないなんて世間体が悪い。それで隣近所の人には「うちの息子は学校の美術の先生だ」とごまかしていたそうだ。それでデビッドが60歳を超えたところで、もう退職する年齢だから、これで嘘をつかなくてすむ、と長生きしたヴァイオレットさんはほっとしたそうだ。でもデビッドは有名な絵本作家だったから、隣近所の人たちは彼が学校の先生でないことは知っていただろう。

マンガ家として収入を得ながら、油彩の抽象画を描いていたが、残念なことに初期の作品のほとんどが火災で失われてしまった。

最初の絵本『Two Can Toucan』をアベラード・シューマン社に持ちこんだところから、絵本作家としての仕事が始まる。アベラードを選んだのは単に電話帳の出版社の欄に最初に出ていたからだそうだ。確かにabではじまるAbelard Schuman Publisherが一番に出てくるのは不思議でない。そして、当時アメリカに本社のあるアベラードのロンドン支社長、クラウス・フルーガーと出会うことになる。1963年頃のことだ。

クラウスとデビッドは同年齢だが、この出会いはその後の絵本の歴史には決定的だった。デビッドの数々の傑作絵本はクラウスという相棒があってこそ、生まれ育まれてきたといえる。そしてなにより、この二人はその後の人生における無二の親友となった。その付き合いはこの4月6日にデビッドが世を去るまで60年間つづいた。

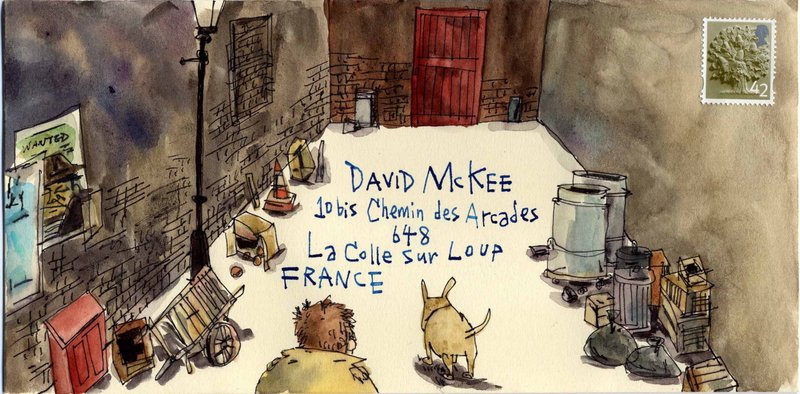

アンデルセン・プレスの様々な作家たちから送られた絵封筒の数々

日本ではあまり知られていないが、デビッド・マッキーはアニメーション作家でもある。1967年から4冊出された『Mr Benn(ミスター・ベン)』という絵本をもとに、彼とその仲間とでアニメーションが制作され、1971,1972年にBBCで放映された。全部で13話作られたが、その後、何度となく再放送されたので、50歳以下の英国人でミスター・ベンを見たことのない人はまずいないだろう。それどころか‘Mr Benn’という名前を聞いて微笑まない人に会ったことがない。それくらい英国の子どもたちに愛されてきた作品だ。

Mr Bennはフェスティブ・ロード52番地に住む、黒い背広に黒い山高帽をかぶった人物。彼は街の洋服店、というより仮想パーティ用のコスチュームを揃えているお店に立ち寄る。ある1話では、そこにある赤い鎧兜が気に入り、試着してみる。ふと見ると試着室にはもうひとつドアがある。ミスター・ベンがそのドアをあけると、外は岩だらけの奇妙な土地だ。そこには一頭のドラゴンがいて・・・とそんなふうに話は展開する。毎回違ったコスチュームを着ると、試着室の外にはその装いにみあった世界が待っていて、ミスター・ベンの冒険が始まる。You tubeで見ることができるので、興味のある方は覗いてみてください。

デビッドは絵封筒が大好きだった。

絵封筒とは、封筒に絵を描き住所を記して送るもの。郵便の歴史と同じくらい古くからあるらしいが、デビッドが先鞭をつけ、アンデルセン・プレスを巡って多くの作家によって盛んに描かれ、送られるようになった。

彼はおそらく週に何枚も友人、家族宛に送っていたと思われる。ぼくもしばしば受け取った。一度は封筒の裏に「中は空っぽ」と記されていたことがあった。

仕事の合間や、一日の仕事を終えたあと、気分転換のようにして、封筒に絵を描く、住所を記して切手を貼る。たった一人のために描き、発送する。それが楽しくてしょうがなかったのだろう。

「封筒に絵が描いてあると、届くのに時間がかかるようだ」とある時デビッドは言った。それを証明しようと、フランスの自宅からロンドンの自宅に戻るとき、自分宛てに二通の封筒を送ってみた。一枚は住所だけのもの。もう一枚は絵封筒。そして「案の定」絵封筒は住所だけの封筒より一日遅れて届いた。つまり「絵封筒は郵便局内で回覧され、鑑賞されている」というのがデビッドの説だ。

絵が描いてあるから、住所が読み取りにくく配達に時間がかかっているのかもしれないが、デビッドはそういった現実的で味気のないことは考えない。

ある時、彼からの絵封筒を開けると、中の便箋に2、3行の文章が書かれていた。物語の始まりのような文だった。封筒には公園が描かれている。ひとりの男の人が犬を連れて散歩しているのだが、その先に謎めいたひとりの老人がいる。便箋の最後には「続きをお願い」とあった。

それでぼくは封筒に絵を描き、便箋に物語の続きを書いて投函した。こうして絵封筒物語の交換が始まった。

時に間遠になることもあったが、20数回のやりとりが続いた。話がどのように展開するか当の二人にも全く予想ができず、不思議な物語がフランス(ある時期からデビッドはフランスに居を構えていた)とイギリスに住んでいたぼくとの間でやりとりされた。しかしついにお互い息切れがして物語は未完におわった。

何年か後にもう一度やろうということになり、二人の間で絵封筒の交換が再開されたが、二人が同時に「一回目」を送ってしまい、そのせいでふたつの物語が同時進行することになった。ぼくは途中、ひとつの物語に合体させようと試みたが、うまく行かず、物語がどんどん複雑になって何回かの往復のあと、ついにギブアップした。その後は普通の絵封筒を送り合うようになり、中身も近況報告だった。デビッドからの最後の絵封筒は今年の始めころの一枚だった。

でももう、彼からの絵封筒は来ないし、彼宛てに送ることも出来ない。もう絵封筒は終わったと思った。もちろんぼくはほかの友達に送ることは出来る。でも、絵封筒に対して絵封筒で返信してくれるのは、デビッドだけだった。

クラウスとデビッドと知り合って以来、ぼくもこの二人と仲良くなった。彼らは20歳以上年下のぼくに最初から対等に接してくれた。ドイツ人のクラウスと英国人のデビッドと日本人のぼくと、トリオ漫才のような楽しい付き合いが40年続いた。デビッドがフランスからロンドンに戻った折に、三人で、あるいは他の友だちも交え、会食した。何度となく通ったアンデルセン・プレス近くのスペインレストランGoya、そこで数え切れないほどたくさんの楽しい時間をすごした。

デビッドは後半生の多くの日々をフランスですごした。フランスに落ち着く前は、イタリアやスペインに長期滞在することも多かった。彼はイタリア語、スペイン語、カタルーニャ語とフランス語ができた。どの言語も40歳を過ぎてから習得したそうだ。でもごく最近の手紙には「もっと英語が喋りたい。きみも長年日本語の通じない国にいたから、この気持わかるでしょ」とあった。ぼくの記憶のなかには、いつも元気なデビッドしかいないのだが、この数年の彼の手紙にはちょっと弱気になっていることもあり、心配だった。

フランスの家では絵本の仕事のほかに、油彩画やパステル画など精力的に描いていた。とにかく描くのが好きだった。ユーロスターの車窓から飛び去る風景を描いていたこともあった。一緒に街を歩いているときにも、急に立ち止まり「ほら、あの青の色が実にきれいじゃないか」と黄昏時の空を指さしたりした。いつも何かを見ていた。

デビッドの死去の知らせを受けたとき、まっさきに会いたかったのはクラウスだった。ロンドンにいる彼にすぐに会いに行くこともできないから、メールを書いた。するとすぐに返事が来た。お互い親友を失って、寂しい気持ちは同じだが、クラウスの悲しみを思うと、一層いたたまれない気持ちになった。

ふたりは二十代の頃からの60年来の友人だった。おそらく週に何度となく電話で喋っていただろう。そしてひんぱんに絵封筒が届く。それがすべて、終わってしまったのだ。

数日前にロンドンの友人のひとりがクラウスの家を訪ねた。そして「こんなに無口で落ち込んでいるクラウスを、今まで見たことがない」とメールで知らせてくれた。

そのとき思った。クラウスに絵封筒を送ろうと。デビッドが始めた絵封筒の最も多くの受け取り手はクラウスで、ぼくの絵封筒もデビッド宛とクラウス宛が圧倒的に多かった。小さな慰めにしかならないけれど、今だからこそ送ろうと思った。「サトシ、クラウスに絵封筒を送れよ」というデビッドの声が聞こえるような気がした。そして一気に描いて、便箋に「デビッドが始めたことだから、ぼくが続ける」と書いて、投函した。

きたむらさとし

デビッド・マッキー(David McKee)

1935年、イギリスのデボンに生まれる。美術学校在学中から風刺漫画の仕事をはじめ、卒業後には雑誌「パンチ」や新聞などに絵を描く、1964年に初めての絵本 ”TWOCAN TOUCAN” を出版。主な作品に「ぞうのエルマー」シリーズ(BL出版)、『世界でいちばんつよい国』(光村教育図書)、『なぜ戦争をするのか? 六にんの男たち』(偕成社)などがある。

きたむらさとし

1956年東京生まれ。1979年にイギリスへ渡り、1982年に『Angry Arthur』でデビュー。マザーグース賞を受賞する。この絵本は『ぼくはおこった』という邦題で日本でも出版され、絵本にっぽん賞特別賞受賞。デビューを機に、30年にわたってイギリスを拠点に活動。『ミリーのすてきなぼうし』(BL出版)や『スマイルショップ』(岩波書店)など作品多数。2009年にイギリスから帰国し、2018年より神戸市在住。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?