皇居三の丸尚蔵館開館記念展「皇室のみやび」ー受け継ぐ美ー第二期

年明け、地震や航空機事故で忘れかけていたが、三の丸尚蔵館の予約をしていた。

被災された人もいて、出かけるのは申し訳なく躊躇われたが、行ってきた。

出品リスト

三の丸尚蔵館のサイトで確認。

前回はこの余裕がなかった。

https://pr-shozokan.nich.go.jp/miyabi/

https://pr-shozokan.nich.go.jp/miyabi/

こんな時期に行っていいものか気が引けるが・・・予約は昨年からしており、行かせてもらおうと思う。

展示室2より

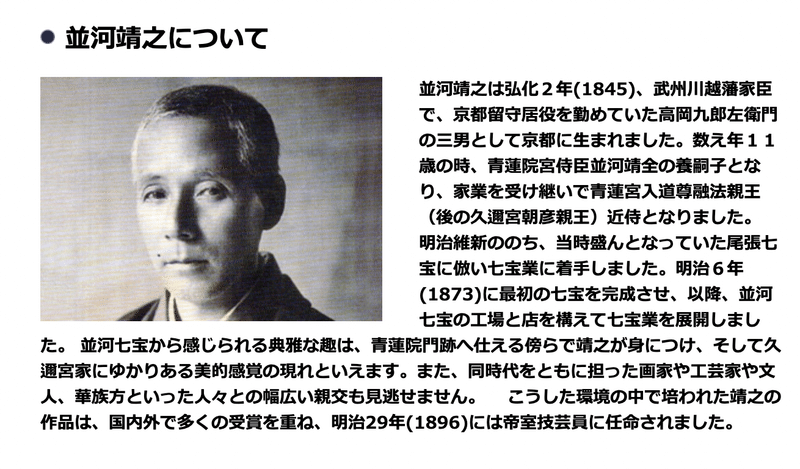

七宝藤図花瓶(並河靖之)

京都の並河靖之記念館。素敵だったので何回か足を運んだ。

「近江八景」という作品の細かさが印象的だった。

記念館には庭もあって、いつ行ってもそんなに人が多くなくゆっくり鑑賞できて「清水三年坂美術館」や野村美術館ともに好きな場所だった。

この並河靖之の「七宝藤図花瓶」は明治から大正時代の作品。

とても繊細な七宝焼きだった。

見たかった作品の一つ。

初公開作品

七宝焼の技法は7つあるようだが、確か並河靖之氏の技法は、有線七宝だと記憶している。

これは銅や銀などの素地に下絵を描き、下絵にしたがって帯状の金属線で色の境目を作り、その中に釉薬をのせ、焼成し、研磨した近代七宝の基本となる技法で、記念館でその工程を見たが気の遠くなる技だった。

あの細かい下絵に金属線で境目を作ると理屈は分かっても不思議だった。

山茶花/高島北海

杜若に白鷺/川合玉堂

杜若に白鷺(右)/川合玉堂

地質学者であり、官僚であり、

画家だという

こちらは初公開作品

落ち着いた色合いの杜若と白鷺。

ずっと見ていられる静かで落ち着いた世界。

山茶花は、実際の木ではもっと葉っぱや花も多いけれど、この絵のようにすっきりとした佇まいもまた良き。

鍵付き帳面(マケ社)

明治天皇の御遺品として、皇孫の宣仁親王の高松宮家に伝わった革表紙の帳面。

金彩、彩色で表され、

小口が箔押しされた豪華な装丁

中身が気になったが図録によれば、紙面には何も記載されていないとのこと。

制作したマケ社は、フランス宮廷御用達の会社だそうである。

雪の日/川合玉堂

こちらも初公開作品。

あたたかみがあり、好きだった。

河合玉堂は、1944年から香淳皇后の絵の指導をしており、玉堂の作品は香淳皇后が画家との交流の記念として大切にされていた。

おしるこを作っている様子

囲炉裏側で焼くお餅が美味しそう

しるこつくるや

雪の庵

赤枝珊瑚樹置物/明治時代

その他いくつか掲載する。

昔の物がとても丁寧に

作られていたのが分かる

表は水辺に生える花菖蒲の図柄

大正天皇の御遺愛品として

貞明皇后から高松宮喜久子妃へ贈られた

説明にも赤字で記載がある初公開作品も多かった。

その他写真が撮れないものとして、昭和天皇と香淳皇后の肖像画や、お二人が書いた歌(とても美しい文字だった)なども展示されていた。

展示室1

日出処日本/横山大観

展示室2から1へ入ると遠くの正面にこの絵があるのが一目で分かる。

縦2メートル半弱

横4メートル半

横山大観は2,000点近く富士山を描いているが、その中でもこの絵は最大級。

1940年の紀元2600年奉祝展覧会に出品され、展覧会後にこの作品を昭和天皇へ、同じ画題で1/4の大きさの作品を香淳皇后へそれぞれ祝意を込めて横山大観自ら献上したとのこと。

お祝いに相応しい白い富士に赤い太陽。

猿置物/高村光雲

サクラ材を用いて一本造りで彫刻された作品。

高村光雲は、帝室技芸員で皇室の慶事に関わる作品を多く手がけている。

この作品は、秩父宮雍仁親王の成人式に、同親王から大正天皇と貞明皇后に贈られた品で、その作品を高村光雲が担当したもの。

色絵金彩菊貼付香炉・花瓶/

十二代沈壽官

濃密な色絵による花弁の一枚一枚にまで縁取りを施しているのが特徴

鹿児島にいた時に、沈壽官窯の作品がとても美しく美山の里まで見に行った。

世界に「SATSUMA」の名を知らしめた薩摩焼。

1867年(慶応3)の第2回パリ万国博覧会でもヨーロッパで高い評価を得ている。

鹿児島でたくさんの名品に触れることができた私は幸せだった。

今回もこの作品を見に行くのを楽しみにしていた。

この香炉と花瓶は、宮内省の発注で製作されて3つセットで明治宮殿の南溜の間の室内装飾としてマントルピースの上に飾られた。

沈壽官家は、豊富秀吉の朝鮮出征の際に、朝鮮から日本に連行されて来た朝鮮人技術者の一族。

慶長三年(1598年)、豊臣秀吉の二度目の朝鮮出征(慶長の役)の帰国の際に連行された多くの朝鮮人技術者の中に、初代 沈 当吉はいた。沈家は、慶尚北道青松に本貫を置き、その一族は李朝四代世宗大王の昭憲王后を始め、領議政(国務総理)九人、左議政、右議政(副総理)、四人等を出した名門である。

薩摩の勇将島津義弘によって連行された朝鮮人技術者達(製陶、樟脳製造、養蜂、土木測量、医学、刺繍、瓦製造、木綿栽培等)は、見知らぬ薩摩(現在の鹿児島)の地で、祖国を偲びながら、その技術を活きる糧として生きていかねばならなかった。 陶工達は、陶器の原料を薩摩の山野に求め、やがて薩摩の国名を冠した美しい焼物「薩摩焼」を造り出したのである。それらの焼物は、薩摩産出の土を用い、薩摩土着の人々の暮らしのために作られた地産地消のものであり、それらを『国焼』(くにやき)と呼ぶ。

江戸時代、薩摩藩主であった島津家は朝鮮人技術者達を手厚くもてなし、士分を与え、門を構え、塀をめぐらす事を許すかわりに、その姓を変えることを禁じ、また言葉や習俗も朝鮮のそれを維持する様に命じる独特の統治システムを創った。

沈家は代々、薩摩藩焼物製造細工人としての家系をたどり三代 陶一は藩主より陶一の名を賜わり、幕末期には天才 十二代 壽官を輩出した。

鹿児島の沈壽官窯のある美山、また行きたい。

その他にもたくさん素晴らしい作品が展示されていた。

重要文化財

明治宮殿

今回の展示作品の中には明治宮殿の室内装飾に使われた物が多くあった。

以下、図録に記載の内容をかいつまんで紹介。

明治宮殿は、明治21年(1888年)に完成し56年に渡り、明治・大正・昭和天皇の御所だったが、昭和20年(1945年)5月25日に戦災で全焼してしまった。

見たかった😭

その全焼した跡地に現在の宮殿が昭和43年に完成し、この昭和の宮殿に対して昔の宮殿は明治宮殿と呼ばれているそうである。

ちなみに明治宮殿は、入母屋造りさを主体とした和風の木造建築だが近代国家の宮殿として求められる立れと椅子座の生活様式に沿った機能を果たすため、和洋を融合した新しい空間ができたそうだ。

今開催中の第二期は3月3日まで。

途中入替がある作品もある。

(日時指定予約制)

第三期も行きたいから、また予定を立てなくては。

展覧会とは関係ない

2024年最初の美術館は、三の丸尚蔵館でした。。。

お読みいただき、ありがとうございます。 いいなと思ってくださったら、サポートいただけたら嬉しいです。 いただいたサポートは美術館巡りの活動費に使わせていただきます。