シン・社会学宣言

自らの語りのポジションをどこにしようかと、しばらくの間、悩み彷徨っていたような気がします。昨日、たまたまブックオフに行ったら橘玲さんの本で買っていなかったものがあったので購入し、橘玲さんの書籍についてわかりやすく語っている岡田斗司夫さんの動画を見て、そこで、ああ、この視点なんだよな、と思ったのでした。

ちょうど先週、「連続講座コーチング心理学概論2024」の第1回目の授業があり、意外にもコーチングの成立時代の歴史がコーチの人に知られていないんだな、と知って、でも、歴史の話って純粋には心理学の講座の内容ではないよな、と思ったのでした。そして今の自分の関心から言えば、『コーチング社会学概論』なんて本を書きたいかな、と思って、例えば、世の中が不安定になる、つまりアノミー状態になると自己啓発系のものが流行るよな、ということを考えた時、そういえば、大学時代以降、社会学そのものをアップデートしていないな、ということに気づきました。

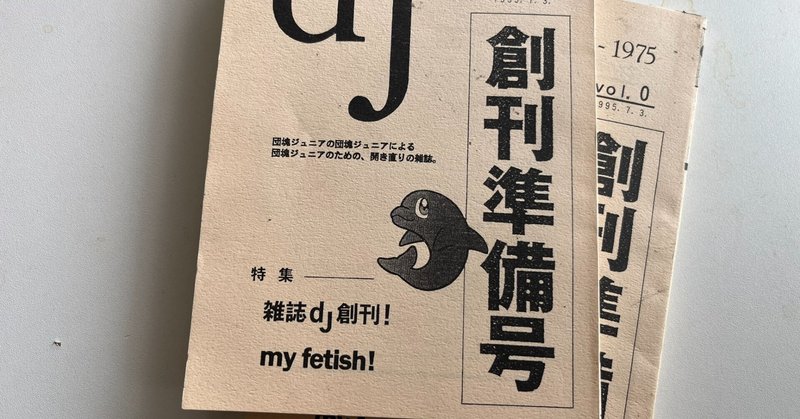

いや、そうでもないか。就職してすぐに製本まで完全手作りで立ち上げようとしていた雑誌、、、というか今時の言葉でいえばZINEでしょうか。創刊準備号だけ頑張って燃え尽きました(笑)。

この雑誌では、多数のメディアによってひとくくりにされマス消費者扱いされてきた、しかも自分たちは別にひとくくりだと思っていない団塊ジュニアが、集まってみようぜ、というだけのコンセプト。目的には、「dJのネットワーク化により、dJだけが幸せな生活を送れるような世の中にする。」とあったりします。

この雑誌は実際には雑誌ではなく、雑誌の創刊号という形でコンセプトを示しただけのひとつの作品であったと思うのですが、こういう自分の視点というのは、やはり根底に社会学的視座があるように思ったのです。

実はこのdJはその後、オンライン版でやろうとしたこともあって、今となっては影も形もないのですが、その時には、下の記事でも紹介した、T・パーソンズの4類型でコンテンツを分類しようとしていました。

社会学的視座はあるのは自覚できました。では、理論はどうでしょう? 私は大学時代、デュルケムから入り、最後にブルデュー好きで終わったのですが、ブルデューで好きな本は『構造と実践』でしたが、今でもハビトゥスとプラクティスあたりは「?」と思っていたりします。「?」というのは、別に言っていることがわからない、という意味ではなく、そのツール、日本でも有用性ある?と思った、ということです。

そこで改めて、大澤真幸さんの『社会学史』を開いてみたところ、下記の文章に出会いました。

社会というものを一般的に説明しようという骨太の理論としては、先にも述べたように、ルーマンとフーコー以降、それらに匹敵するものはまだ出ていません。

この文章に続いて、近代の自己意識の確認に社会学の射程が変化していった、というようなことが書かれています。

これを読んで、私の中では少しズレがあるな、と感じました。私が社会学的視座、と呼んでいるものと、本来の社会学の体系との中には何かズレがある。

世の中に目を向けると、我々は既に様々なメディアによって文節された世界を見させられています。上に紹介した記事でも書きましたが、政治、経済、社会、文化という切り方は、まさにT・パーソンズの類型ですし、芸能はともかく事件などが起きた時のメディアの視点は、なぜ、今の社会でこういう事件が起きたのか、ということを、なんとなく風潮と結びつけて語る、という形式が多いように思います。

そういう意味では、社会学的視座というものは既にメディアを介して我々の中に内面化され、それで世界を見るような、フレームワークの一部と化しているように思います。

しかし、それはあまり良いことではないのではないか、と私は考えています。ひとつには、個の喪失と言いますか、自分をオリジナルなものとして捉え、世間がどう思おうが考えようが、俺の旗の下に自由に生きるぜ、というエネルギーを、奪われてしまいます。パラワラ、モラハラ、セクハラ、ハラハラという攻撃を受けるかもしれません。ストーカー呼ばわりされるかもしれません。そういうレッテルを貼りたがるのもまた、社会学的視座の暗黒面でもあると言えるでしょう。

もうひとつの問題は、全体性の欠如です。テレビのワイドショーもニュースもそうですが、わずか数分で次の話題になります。さっき怒った評論家が今度は可愛い動物を見てにこにこしている。通常であれば精神異常ではないかと疑ってしまいますが、それがOKなのは、メディアは社会の一部を切り取り、そのカケラだけを見せ続ける、という仕掛けになっているからです。行ってみればバイキング形式です。様々な世界の料理をちょっとずつつまみ食いして、それで世界の料理のすべてを知った気になるように、メディアは設計されています。

このメディアの形は、YouTubeであれニコ動であれ、他のSNS系メディアも同じです。そこに無いのは、全体を全体のまま捉えようとする意識の欠如です。

個を個として扱わない、全体と全体として扱わない。これらの断片化された社会学的視座に対して、個を個として扱い、全体を全体として扱う、新しい社会学的な視座が必要なのではないか、と思うに至りました。これが「シン・社会学」という言葉に込めた思いです。

ドラッカーの社会生態学は、原文では Social Ecology となって、考え方としては非常に近いのですが、実際にはドラッカーは言語によって現象を体系化させる際に、ひとつひとつのコンセプトに分けた上で、それぞれの原理原則を明らかにする、という手法を取っているので、どちらかというと全体を全体のまま捉えるというよりは、分節分析して描写する、というメディア寄りの方法を取ったと見ています。もともとジャーナリストですしね。

岡田斗司夫さんもメディア寄りであることは間違いないのですが、御自身もオタクとおっしぇっているように、思想的粘着性(造語)があって、様々なものをバラバラに扱っているように見せながら、それが実は相互にねちゃっとつながって作用している、と考えていそうです。しかし、御本人も旅の途中だと思っておられるでしょうから、その全体を全体として表現するというのはまだまだ先か、あるいは永遠に旅してそうですが、いかがでしょうかね。ただし、同じ目をしている気がするので、シン・社会学学徒として(勝手に)認定したいと思います。

最初に挙げた、橘玲さんは、特に下記の本を読んだ時に、ああ、同学の方だ、と思いました。特に後書きに痺れました。

経済的に独立した一介のもの書きとして、どんな組織にも所属せず、誰に遠慮する必要もなく好きなことを書き、(批判も含めた)読者の声を社会資本とし、誰も読んでくれなくなったらそれでお終いと思っています。ささやかなものですが、私にとってはこれ以上望むもののない人生です。

今、発行準備中の学会誌に掲載予定の研究レポートの中で、ゲシュタルト心理学の重要な考え方について引用しています。

何かが一つの事実として、あるいは一つの捉え方として、また一つの行動や現象として、認められたり、意味を持つようになるのは、それらの個々の構成要素ゆえにではなくて、それらがどのように関連づけられているか、その関連の仕方によるということである。

何が選択され知覚されるかについては、多くの要因が関係しているが、一口に言えば、関心がどこにあるかによるということができよう。換言すれば、目に映るものは、そのときの関心にしたがって意味を持つ方向へと構成されていくと言える。

このゲシュタルト心理学の基本的な仮説は、人間は、本来、パターン、もしくは全体の機能という観点から見るときに、初めて正しく理解されるというものである。

すべての生命には、この有機体に備わっている平衡が崩れたとき、それを取り戻そうとする働きがみられる。このすなわちホメオスターシスの働きが鈍くなったとき、すなわち有機体が長期的平衡を保てず欲求を充足できなくなったとき、有機体は病気となる。そして完全にホメオスターシスが機能しなったとき、有機体は死を迎えることになる。

このゲシュタルト心理学の考え方を社会学に適用すると、先に挙げた問題点をクリアすることができると考えます。すなわち、「個を個として扱い、全体を全体として扱う、新しい社会学的な視座」が得られるのです。

なぜなら、この考え方では、認知が形と全体を生み出すからです。実体ばかりを追っていては、それをある固定の認知でくくりつけないといけない、という考え方になりますが、すべてを人間の認知の問題に還元すれば、同時に扱うことも可能になるはずです。個でもあり全体でもある、というのは、事実としてモノを捉えると不可能になりますが、すべては認知が見せている幻影であり、しかし、認知した瞬間にそれは実体化している、という考え方を取れば、実はそれは正しく世界を認識していることになる、という考え方です。

ここまでを含めて、新しい社会学的視座を「シン・社会学」に含めたいと思っています。

では、そうすると、何が得られるのでしょうか? 長くなってきたのでひとことで言うと、社会に存在している様々な言説をひとつの地平に取り込める、ということです。

個人的に、同じ目をしている、というシン・社会学徒に、いわゆる都市伝説系YouTuberの皆さんを(勝手に)加えたいと思っています。

例えば、秘密結社コヤミナティさんとか、TolandVlogさんには、同じ視点を感じます。彼らの良いところは、言っていることが真実で、誰にとっても正しい、とは絶対に言わないところです。あくまでも都市伝説であったり、エンタメ考察だよ、と。でも、こういう見方考え方をすると、いろんなところでつながりを感じるよね、と。

概念や認識の世界を扱うのであれば、社会の範囲もいくらでも広げることができます。地球や自然、宇宙や異世界、異次元空間まで、人間が想起するもの、できるものすべてを取り込むことが可能になります。

要素要素に分解して考えるのではなく、つなげて考えてみる。多面的に考え、その中で有用性のある概念については命名したり体系づけたりしてみる。こういう考え方です。何を言っているのかよくわからないかもしれませんが、まあ、そういうことです。

長くなりましたが、自分が今のところ、拠って立つのはこういうシン・社会学であるということにします、ということを言っておこうと思ったのが、タイトルの「シン・社会学宣言」でした。

ご意見・ご感想・記事で取り扱って欲しい話題のリクエストも専用フォームより募集しております。

現場からは以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?