永い歴史の中のわずかな点だと気付く~「ミシンと洋服」展

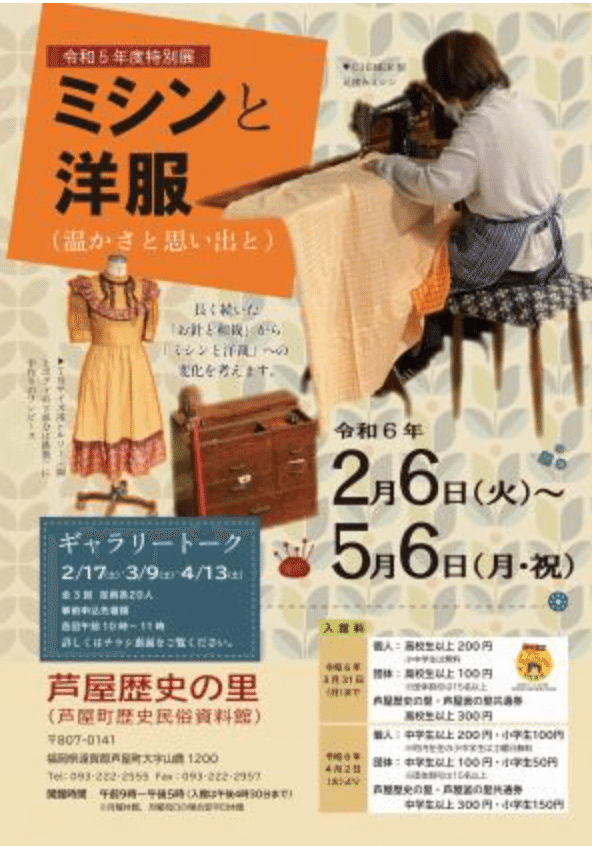

今年の早春に見つけたフライヤー。

見た瞬間、心が躍り、ワクワクが止まらなくなった。

「ミシンと洋服展」

自宅から車で1時間ほど走った場所にある

芦屋歴史の里 芦屋歴史民俗資料館へ向かった。

展示会場は、ノスタルジックな雰囲気に包まれ、展示された服や道具からは、作り手の強いエネルギーを感じずにはいられなかった。

参加したギャラリートークでは、神話への布からのアプローチがあり、

日本の裁縫の発祥の地でもある縫殿神社の紹介もあった。

私は縫うことやミシンが大好きな一方で、なぜか神話、神社、古墳、遺跡などにも心惹かれていた。

これまで私の中で点と点だった「縫うこと」と、「神話や神社」が、糸の線で繋がった瞬間だった。

私が幼少期を過ごした1970~80年代には、既に既製服中心ではあったが、家庭で服を作る文化の名残はあったように思う。

1979年、小学校3年生の時に、ジャノメのコンピューターミシンが我が家にやってきた。

2歳上の兄が、小学校5年生から始まる家庭科の授業でミシンを習うから、そのタイミングで購入する為に両親がミシン積み立てをしていた記憶がある。

ミシン積み立てとか、月賦という言葉、今ではすっかり聞かない言葉になってしまった。

おそらく、ミシン積み立て文化の最後の時期で、コンピューターミシン発生の初期だったのではないかと思う。

当時の価格で20万円くらいと言っていたのを記憶している。

今振り返れば、まだ家庭でミシンを扱えることが重要視されていたのだろう。

小学校6年の時、家がリッカーミシンの販売代理店をしていた友達が突然転校していなくなった。

後から聞けばリッカーミシン母体の経営が立ち行かなくなったたことが理由だったとか・・・。

友達が急にいなくなったことはいまでも切ない思い出だけれど、大人になってから歴史を紐解くと、ミシンの部品がそれまでの金属に代わって安価なプラスチックで作られるようになった時期に、リッカーミシンはその波に乗らずに頑丈な金属のミシンにこだわったことが破綻の原因という一説が。

ミシンを使って縫製する立場からしたら、軽いプラスチックのミシンよりも重たい金属のミシンの方が安定感があり、きれいな仕事ができるように思うけれど、本当だとしたらいいものづくりにこだわったリッカーの倒産は少し皮肉にも、切ない出来事にも思える。

服や服飾雑貨の商業的な現場に関わっていた時期もあったが、売り上げ優先主義に伴う倫理観や環境配慮への欠如になじめず、私にとっては、苦しい思い出が増えてしまった。

縫うことの日本内での社会的価値が落ちていく、悲しい場面にたくさん遭遇もした。

私がリアルタイムで経験した縫製の現場の斜陽感は、現場の内側の視点からすると未来の見えないつらいもののような気がしていたけれど、

少し上がって俯瞰してみると、それは永い歴史の中のわずかな点に過ぎないのかなと、ようやくそう思えてきた。

ここ最近になって、エシカルファッションという言葉もよく耳にするようになり、大量生産やファストファッションがマックスになった先の、再び来るゆるやかな、ゆっくりとした温かいファッションの未来が見えるような気もしている。

300か所の繕いがある絣の服が展示されていた。

300か所が破れほころんでも、繕い、着続けようとした心意気。

経済というものが存在しなかったら、服や布や縫製はどのように人とかかわるのだろう、とも思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?