「ホップステップだうん!」 Sample

今号(無料サンプル)の内容

・巻頭写真 「佐々木実」江連麻紀

・続「技法以前」 向谷地生良「障害者強制不妊手術」

・ 伊藤知之の「スローに全力疾走」 「安心して絶望できる人生 あははは~」

・「仲間の力 DVシェルターのなかで」 宮西勝子

・福祉職のための<経営学> 向谷地宣明

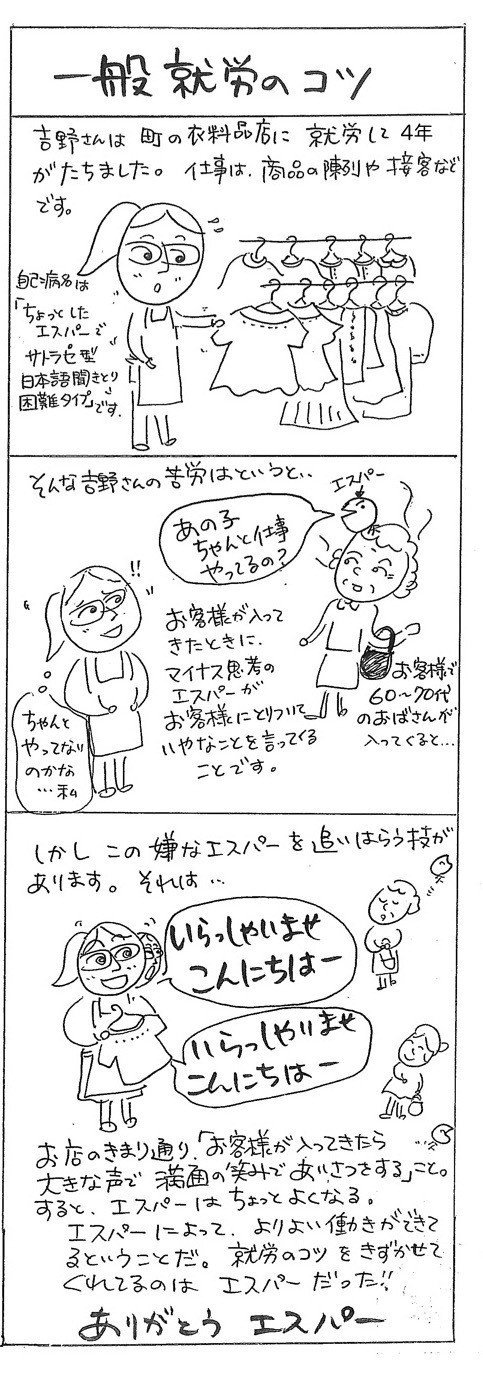

・ぱぴぷぺぽ通信 すずきゆうこ 「一般就労のコツ」

佐々木実さん

社会福祉法人浦河べてるの家理事長・有限会社福祉ショップべてるの社長。

1978年、7年間の入院生活ののち、浦河赤十字病院精神科病棟を退院した佐々木実さん。

退院祝いの焼肉屋さんで「これから自分たちはこの町でいったいどうやって生きていったらいいのだろう」という佐々木実さんの言葉をきっかけに回復者クラブ「どんぐりの会」の活動が始まりました。

1983年、佐々木実さんが質素倹約してコツコツと貯めた10万円を出資して仲間と日高昆布の下請けから始まり、現在の製造・販売につながりました。

「苦労してよかった。苦労したから人のこと考えたり、自分のことが考えられた。今生きていることにつながっている。」

「べてるは話したり、ぶらぶらしてても、癒やされたり、勇気与えられたり、生きるチカラを与えられる。弱い立場の人が多いしょ。自分も弱いし、みんな弱いからこうゆう生き方があるんだなと学べる。生き方の知恵が与えられます」

べてるの家の設立から現在までを語るときに欠くことのできない佐々木実さん。

写真はお部屋で撮影させていただきました。

(写真/文 江連麻紀)

-------------

続「技法以前」 向谷地生良

「障害者強制不妊手術」

最近、マスコミ関係者からの取材で一番多いのが「障害者強制不妊手術」問題です。これは、旧優生保護法(1948~96年)を根拠として障害者が強制的に不妊手術を受けさせられていた問題です。

学生時代から長い付き合いがある脳性麻痺を持つ札幌いちご会代表の小山内美智子さんが報道番組で語っていましたが、子供の頃、母親に病院に連れていかれて不妊手術を受けさせられる寸前までいき、車から降りることを拒否し、難を逃れたと言っていました。小山内さんに伺うと、当時は、大きくなったら手術を受けるものだと自分も思っていたと言います。自分で自分の世話ができなくて、本人も家族も辛い思いをするという中で、そのような常識がまかり通っていたのです。

実は、ドイツのヒットラーによる「障害者絶滅政策」だけではなく、戦前、戦後にかけて、同じような優生思想に基づいて障害者の不妊手術を認める法律はデンマークやアメリカなど多くの国でもありましたが、1996年まで、そのような強制不妊手術が行われてきたのは、先進国では日本が突出していたということで、遅まきながら問題になっているというのが経緯です。

特に北海道が全国で一番、手術件数が突出していたということで、「千件突破」とまるで、それを誇るような時代もあったといいます。そこで、あらためて事の経緯を調べてみると、驚くことがいっぱい出てきます。まずは、1950年(昭和25年)に出された「北海道衛生白書」です。そこには、こんなことが書かれています。

「精神障害者はその疾病のため社会復帰が出来ず、失職、貧困、浮浪、犯罪、その他、甚しい反社会的な不安を醸成している。中略-甚大な数の精紳障害者よる損失を考察するに、放火殺人時の犯罪よる経済的損害については、それ約八割までが精紳障害者よって占められ、更に詐欺.横領、強窃、破壊行為・生産離脱等を累算するとき経済的損失は如何に多額なものであるが知られる。 加えて人としての健全生活を送ることができない精神障害者の不幸.家庭の悲惨等思いを致すとき、有形無形の損失は甚だ甚大なものであり、精神衛生対策の緊要性については容易に頷かれるのである」

当時の「精神障害者」に対する見方は、イコール犯罪者、ないしはその予備軍という認識です。国による全国調査によって、集計された「必要な病床数」が35万床で、その整備に向けて国が低利の融資をして精神科病床をどんどん作った背景には、国民自身がこのような認識を持っていたことが背景にあると思います。

ところが、大切なのは「昔はひどかった」では、済まされないより深刻な現実も起きています。小児外科医の方のブログ(「いのちは輝く~障害・病気と生きる子どもたち」)で見つけたものです。それは、「手術をかたくなに拒否する家族」と題して綴られたもので、食道が途中で閉じている先天奇形と口蓋裂をもった赤ちゃんが生まれ、手術をすれば十分に存命できるにも関わらず、一滴のミルクも飲むことが出来ずに、児童相談所も巻き込み、あらゆる法的な手立てによっても家族の拒否が優先し、最終的に”餓死”をしてしまったという辛い報告でした。

早期に”異常”が見つかった場合、ほとんどが中絶をしているという現実と、生まれた後に障害が判明した時、特に親が医療関係者である場合、否定的にとらえて育てることを拒否し、養子に出すことを望む例が多いという話を聞くにつれて、「強制不妊手術」が過去の問題ではなく、より深刻なジレンマを私たちにもたらしています。この問題が、過去と国の糾弾ではなく、自分事として議論すべき大切なテーマだと思います。みんなで「研究しましょう!」

向谷地生良(むかいやち・いくよし)

1978年から北海道・浦河でソーシャルワーカーとして活動。1984年に佐々木実さんや早坂潔さん等と共にべてるの家の設立に関わった。浦河赤十字病院勤務を経て、現在は北海道医療大学で教鞭もとっている。『技法以前』(医学書院)、『安心して絶望できる人生』(NHK出版)、『べてるの家から吹く風』(いのちのことば社)など著書多数。最新刊『べてるな人びと 第5集』(一麦社)発売中。

-------------

伊藤知之の「スローに全力疾走」

「安心して絶望できる人生 あははは~」

先日、浦河町総合文化会館で毎年恒例のべてるまつりが開かれました。今年のテーマは、「安心して絶望できる人生 あははは~」と題して、ゲストにカーリングチームLS北見所属で、カーリング女子として平昌オリンピックで銅メダルを獲得した吉田知那美さん、女性の依存症当事者の回復者団体「ダルク女性ハウス」代表の上岡陽江さんをお迎えしました。

吉田さんは、特別講演「安心して絶望できる人生」でソチオリンピックの後、当時の所属チームを解雇されたこと、その時は家族よりも競技で勝つことを第一に考えていたこと、そのような中で向谷地生良さんの北海道医療大学での教え子で、家族ぐるみで交流のあるソーシャルワーカーの内田梓さんの家に行き、「安心して絶望できる人生」と書かれた絵葉書をプレゼントされたことなどを話されました。最後には、絶望しきった後に希望があるということを言われていました。この一連のエピソードは、毎回べてるまつりに来てくださっている「プレイバック・ユー」の方々が演じてくださり、知那美さんも感極まっていたようでした。

その後はべてる35年のシンポジウムで、上岡さんをはじめ、べてるの早坂潔さんら古くからのメンバーや、アルコール依存症当事者の自助グループ「AA」を利用しているメンバーらが登壇し、「語り」についてワイガヤトークをしました。上岡さんは。NHK EテレのハートネットTVなどにもたびたび出られているのでご存知の方も多いと思いますが、日本ではまだまだ表になかなか出ない「女性」で生きづらさを抱える人の思いを伝えてくださる方だと思いました。

べてるまつり後も上岡さんは残ってくださり、向谷地さんと一緒にべてるまつり後プログラム「当事者研究ざんまい」でファシリテーターをしてくださりました。当事者研究ざんまいでは、日本の依存症回復者施設「マック」の40周年記念の動画を少し上映し、その後、140名近い参加者全員から「自分が好きなこと」を言ってもらい、べてるスタッフにホワイトボードに書き出してもらいました。依存症の当事者は、虐待やDVなどを受けていることが多いため、自己肯定感が低い人が少なくないので、ダルク女性ハウスでもこうした自己肯定感を高めるワークを行っているそうです。

最後に、最近べてるでも取り入れている「困りごと研究」を7グループに分かれて行いました。まず、参加者に3番目に困っていることを挙げてもらい、その中から研究テーマを決め、お題を出してくれた人にインタビューをし、その後でさらに良くする点を挙げてもらいます。ポイントは「3番目」に困っていることを挙げることです。一番困っていることだと深刻になりすぎることもあるからだそうです。べてるの当事者研究では、いま一番苦労していることを挙げて研究することが多いのですが、こうした手法を取り入れることで、より笑いがあり豊かな研究の場が作れると思いました。

さて、べてるまつり前に私・伊藤が慌ててパニックを起こしてぱぴぷぺぽな行動を起こすことがべてるまつり前の名物になっていますが、今回もまたまたやってしまいました。今回のの幻覚妄想大会で金欠爆発を理由にサバイバル賞を受賞したメンバーの阿部雅人さんがべてるまつり前にニューべてるで爆発し、大声を出し、ニューべてるのデッキの柵を壊したことでパニックになりました。一緒にMTをしていた仲間も私の様子がおかしいのに気づき、ある仲間が塩レモン水を渡してくれたのですが、私は何を思ったのか、その塩レモン水を一気に頭にかけてしまいました。その様子を見ていた別のスタッフは「映像が一生頭から離れない」と言っていました。

毎回のようになぜこのような現象が起きるのかは、今後研究していきたいと思います。私の今のところの検証は、とにかく頭が混乱してどうしていいかわからなかったこと、水をかけると少しは頭が冷えるのではないかと思った事ですが、パニックを言葉で仲間に伝えられるようになればと思いました。

伊藤知之(いとう・のりゆき)

統合失調症全力疾走あわてるタイプ

べてるのメンバースタッフとして活躍する傍ら、全国を講演会などで飛び回る相変わらず全力疾走の毎日。「伊藤ネット」という独自のネットワークを持ち、営業力と宣伝力はべてるのなかでも随一の実行力を発揮している。恋愛のエピソードが豊富な一面も。

-------------

「仲間の力 DVシェルターのなかで」 宮西勝子

★はじめに 「東京ゼロ円生活」

2017年3月に、所持金ゼロ円で東京は新宿にやって来た私です。その後、絵の先払い購入を募り、約三十万円のご支援をいただき、東京生活をスタートさせることが出来ました。現在はシェアハウスに入居し、画家として生計を立てています。

★新宿区のDVシェルターに保護されたこと

東京に家出して来た当初、私は数日の放浪生活を経て、新宿区で保護されることとなりました。新宿区役所分庁舎で相談の上、薬が手持ち分飲みきった状態であること、所持金がないこと、等から、翌日受診出来る精神科クリニックを紹介いただき、生活保護の医療部分一部受給を手続きいただき、そして、新宿区のDVシェルターに行くこととなりました。

DVシェルターは、二週間を上限にDV被害の女性を保護する場所で、所在地は秘密です。三度の食事やベッド、お風呂等の用意があり、施設利用は公費で賄ってもらえ、無料です。

★DVシェルターのなかの仲間達

さて、DVシェルターでは、私はまず、炊き立ての温かいご飯がお腹一杯食べられることに感激して涙しました。そして、お風呂にも入れる!更に、ベッドで寝られる!そんなことに一々感激していました。

同室の仲間や交流室(喫煙所あり)に集う仲間と仲良く語り合うことにも、直ぐに馴染みました。皆、自分の境遇と似ている仲間だと認識しているので、積極的に自分の人生を語るし、相手の体験談に敬意を持って聞きます。それは居心地のいい、べてるで言う所の黒土のような環境でした。

★仲間の力は自然発生する

べてると似た黒土の環境を、新宿で発見するとは、私も思ってもいませんでした。人生とは不思議です。仲間の力を感じる場面も多く、とても安心して過ごせた時間でした。短いと言えば短い時間ですが、その後の私の、なんとしてでも新生活を始めて、自分自身の時間を生きるのだ、という決意は、そこで強化されました。

ここで、DVシェルターの仲間のことをこと細かくは明かせません。それは、大切な仲間の安全を守り抜く為の私が出来る数少ない事柄ですから。

★まとめ 仲間の力を人は内在的に希求している

ですが、私はDVシェルターで学んだことを、発信していく使命も持っています。これからの人々の安心を作る為にです。

人はどこであっても仲間の力を求めていると、そして場を作り上げる謙虚な作法を皆内在的に持っていると、私は深く学びました。仲間に感謝です。

宮西勝子(みやにし・かつこ)

北海道出身で、べてるの家に3年間滞在。その後仙台に移住し、精神保健福祉士の資格を取得。当事者研究の関連書籍に多くの研究を載せている。

-------------

福祉職のための<経営学> 向谷地宣明

● 「潜在能力(ケイパビリティ)」アプローチ

前回からの続きです。ノーベル賞経済学者アマルティア・センは「福祉の充足」について「機能(ファンクショニング)」という概念を提唱したと紹介しました。

「ひとの福祉とはひとの機能の指標に他ならない」アマルティア・セン著『福祉の経済学』(岩波書店)

センは「ひとの福祉とはどれほど豊かであるかという問題では全くない」と断言したのでした。私たちは生活の充足となるとつい何をするにも「まずはお金」と考えがちです。そうではなくて、前回も書いた通り、「機能」の水準を評価するということがまず大事なのです。当たり前ですけど、同じ交通費を与えられても、健常者は容易に行けますが、車椅子の人はそれに対応した車などを確保しなければならないし介助者だって必要です。「衡平性」(格差や偏りがなくバランスがとれている状態)において大事なのは、お金ではなくて「機能」なのです。

センによれば、「機能」の充足においては、その個人が「望む」ものであるかとか「幸福」であるかという主観的な要素もあまり重要ではないそうです。それもそうですよね。充足すべき「機能」として「子供の学習権」を考えたとき、子供本人はそれを希望していないとか、学校よりも遊園地で遊んだ方が幸福だとかいっても「子供の学習権」は不要だとはなりません。そういう問題とは区別して議論するべきだというのはその通りです。

また、精神障害者も地域より病院で暮らした方が快適だと思ってる人が多いとか、ホームレスの人たちは望んでそういう生活をしているのだという人がたまにいます。つまり当事者はそれを「選好」しているということですが、それも経済学でいうところの「適応的選好(望んでも達成できないことは諦めて現在の境遇に満足するようになる状態ーどうせブドウはすっぱいはずだ)」かもしれません。なので、その主観的な「選好」は参考にはなるかもしれないけれども、「機能」の水準を評価するという意味では、その重要性は限定的なものなのです。

センは、「機能」の実現は「利用関数」fi(・)と財ベクトルXiとの選択に依存すると述べています。センの記述を引用すると、「個人が、その所有する財の特性ベクトルから機能ベクトルを生み出すために実際に行いうる財の利用パターンを反映する」ものが「利用関数」=fi(・)です。そして、その個人が実際に選択可能なfi(・)の集合がFiと記述されています。

そこで、今回は個人が選択可能な様々な機能の水準の集合である、「潜在能力(ケイパビリティ)」=「私にできること」という概念について考えてみたいと思います。

「潜在能力(ケイパビリティ)」の概念はとても重要だと思っています。もしこれを学生時代に知ることがなかったら、私は今のような活動はしていなかったと思います。センは、「潜在能力(ケイパビリティ)」とは、人々が「機能」の水準を高めるための「福祉的自由度」と表現しています。簡単にいうと、生活を充足できる「自由」がどれだけあるかということです。

よくみんなが用いるたとえを紹介します。あるところに、お腹を空かせてフラフラな状態のAさんとBさんの2人の人間がいるとします。数日間十分な食事を摂っていないので、栄養が欠乏しているという点で2人は同じです。Aさんは食べ物を買うお金がなくて次の給料日まで空腹に耐えなければなりません。Bさんは冷蔵庫のなかに十分な食料があって食べようと思えばいつでも食べられますが、ダイエットのために断食しています。空腹でフラフラという状態では同様のこの2人の違いはなんでしょうか。その差こそが「潜在能力(ケイパビリティ)」です。「機能」の水準を評価することにおいて、ある時点においてその人が達成している「機能」の観測も大事ですが、その人が潜在的になにをなし得るかという選択の「自由」こそが重要であるということです。

その要因となる条件はいくつかあります。財や物などの経済的条件、病気や障害などの身体的・健康的な条件、教育や環境や制度などの社会的な条件などです。

たとえば、健康で文化的な生活がしたいと思っても、重篤な病気に苛まれていて病院もない状態だったら実現は困難でしょう。病院があっても受診するお金がなかったら実現できません。お金があっても奴隷制度の社会で自分が奴隷の身分で医療にかかる権利がなかったら実現できません。病気を治療するという「機能」の水準を上げるには、医療環境が整備されていて、権利において平等で、医療の受診を選択できる財があったり健康保険制度が整ってる必要があるのです。そのうえで、治療を選択する「自由」があるといえます。

最近は精神障害者の一般企業での障害者就労が盛んになってきています。精神障害を経験した人たちがみんな企業社会で働くべきだとも思わないし、労働ではなく自分の好きな分野に専念するという人がいたっていいとも思います。ただ、病気や障害を経験した人でも、働きたい、就職したいと思い立ったときにそれが実現できる社会であるべきです。

これはホームレス支援でも同じです。なかには支援なんて余計なお世話だと思う人もいるでしょうし、ホームレスの方が煩わしさがなくていいと思ってる人だっているかもしれません。ただ、雨風がしのげる屋根のあるところで暮らしたいと思ったときに、それが無理なく達成できる社会であるか、その選択の「自由」がどれだけあるか。お金がなくても、家族がいなくても、人間としての尊厳ある生活という「機能」の充足が図れる「潜在能力(ケイパビリティ)」の「衡平性」の担保がとても重要なのです。

だから、相談があったときにそれに対応できる準備をしておく。そこに誰かいるかいないかで、「潜在能力(ケイパビリティ)」に大きな差ができます。

きっと、私たちがいる意味は、様々な事業やサービスを通じて、そうした人々の「機能」の実現のための「利用関数」の束のひとつとなることなのです。福祉における<経営>の大きな目標がここにあります。

向谷地宣明(むかいやち・のりあき)

大学卒業後に(株)MC Median設立、医療法人宙麦会理事、NPO法人BASE代表理事。東京・豊島区や中野区でグループホームやコミュニティスペースを運営。

-------------

ぱぴぷぺぽ通信 (すずきゆうこ)

-------------

■ おすすめバックナンバー紹介

べてるの家のウェブマガジン「ホップステップだうん!」

おすすめ & 人気バックナンバー

【2017/07/15発行】Vol.128

「オープンダイアローグ:今までと全く違うメンタルヘルスケア」

Open Dialogue : A New Approach to Mental Healthcare

Neel Burton M.D.(英・オックスフォード 精神科医)

【2016/07/15発行】Vol.104

【特集】「幻聴さん」は、地域の文化に大きな影響受けている

スタンフォード大学人類学教授 タニア・ラーマン

【2015/12/01発行】Vol.089

続「技法以前」71 向谷地生良 「オープンダイアローグ」

伊藤知之の「スローに全力疾走」第54回

「オープンダイアローグセミナー」

【2013/06/15発行】Vol.030

統合失調症学会in浦河 イブニングセミナー

「飲まされる薬、飲む薬」

川村敏明(精神科医)、山根耕平、本田幹夫

■ バックナンバーの一覧リンクはこちら

http://www.mag2.com/archives/0001471590/

-------------

発行周期:月2回

発行開始日:2012年4月1日

-------------

発行

べてるの家のウェブマガジン「ホップステップだうん!」コミッティ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?