韓国語圏フィールドワークの世界

髙木丈也(慶應義塾大学 総合政策学部専任講師)

第2回 私の韓国語圏フィールドワーク①:アメリカ合衆国

こんにちは。前回は私が学生と行ったフィールドワークについてご紹介しました。今回からは、私が個人的に行っているフィールドワークをご紹介しましょう。

前回のコラムでもふれたとおり、私は社会言語学を専門としており、具体的には韓国語や韓国語圏の社会について研究しています。

例えば、フランス語圏というと、フランスに加え、アフリカの国々やスイス、ベルギー、ルクセンブルク…というようにイメージがしやすいのですが、「韓国語圏」というのは、ちょっと耳慣れない言い方だと思います。韓国、北朝鮮以外に一体どこに存在するのでしょうか。まずはその辺りからみてみましょう。

「韓国語圏」とは

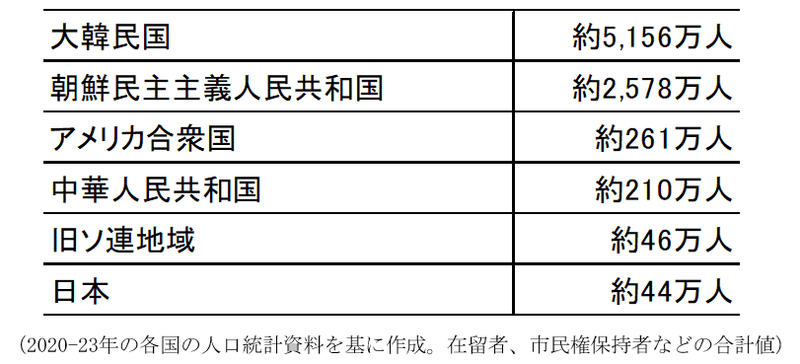

まずは韓国・朝鮮系民族(以下、コリアン)の国・地域別のおおよその人口を示した表を見てみましょう。

この表を見ると、コリアンは意外と身近にいて、世界の様々なところに散在していることがわかります。歴史的にみてコリアンは、大部分が朝鮮半島に居住していたので、韓国、北朝鮮以外の人々は朝鮮半島から移住した人々、あるいはその子孫ということになります。その移住要因や時期、経路は様々なのですが、私は彼らがどのようなアイデンティティを持ち、現地社会(ホスト国)、あるいは本国と関わってきたかということを「言語」という観点から解明すべく、世界中で調査を行っています。

(後述しますが、当然、上の表に示された人々すべてが「韓国語話者」であるということではありません。ただ、このコラムでは便宜上、これらの人々が住む国・地域を広く「韓国語圏」と称することにします)

このコラムでは、今回から3回にわたって、上述の国・地域の中からアメリカ合衆国(第2回)、中国(第3回)、旧ソ連地域(第4回)を取り上げて、私のフィールドワークの一部をご紹介することにしたいと思います。

太平洋を渡っての移住

朝鮮半島(本国)以外で最も多くの人口を擁するのがアメリカ合衆国(以下、アメリカ)です。もしかしたら、皆さんの中にもアメリカを旅行したときにコリアタウンに行かれた方がいるのではないでしょうか。朝鮮半島(主に韓国)からアメリカへの移民は、20世紀初頭にさかのぼります。初期の移住民はハワイにおけるさとうきびプランテーションでの労働に従事する人が多かったのですが、その後、朝鮮戦争の時期(1950~1953年)には軍人新婦の移住が多くなります。しかし、なんといっても移住を飛躍的に加速化させたのは、1965年の移民法の改正でしょう。同法の改正によりアジア系移民の受け入れが認められ、中国や韓国からアメリカンドリームを夢見た移民が飛躍的に増加します。その結果、1981年にはロサンゼルス市議会で全米最大規模を誇るコリアタウンが承認されます。さらに、東海岸のニューヨークにもコリアタウンが形成されていきます。ここではこれら2つのコリアタウンを紹介することにしましょう。

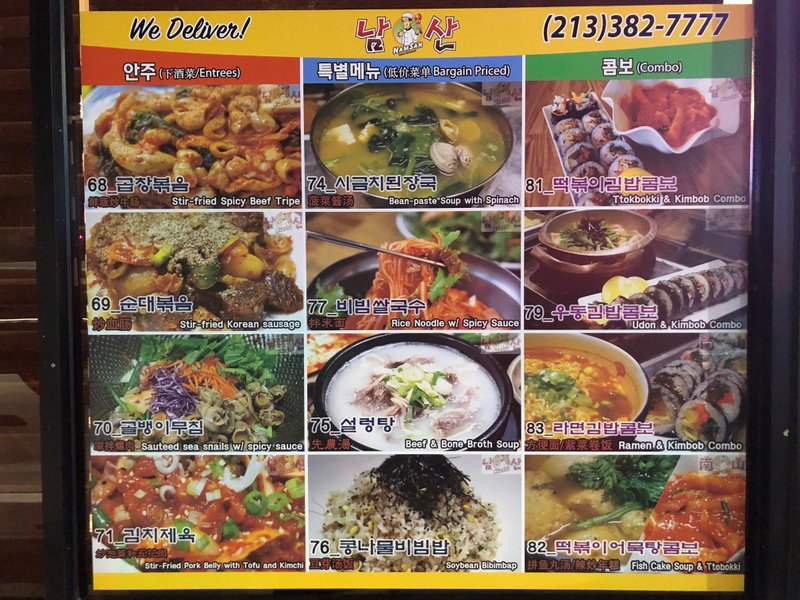

ロサンゼルスのコリアタウン

ロサンゼルスのコリアタウンはとにかく広いのが特徴です。東京(新大久保)や大阪(鶴橋、生野)のようなコリアタウンを想像して行くと、驚くかもしれません。その人口は、104,129人(2020年、連邦センサス)を数えており、コリアタウンだけでも7㎢の総面積を誇ります(中には地下鉄の駅が複数あるほどです)。ここには大規模な韓人会が組織されており、英語ができなくても韓国語だけで大抵のことができるため、韓国からの移住民の中にはまずはこの街に入って、生活の基盤を築く人も多いようです。

ただし、1965年以降の移民だけ見ても、さすがに第1世代はすでに高齢化が進んでおり、今では第2・3世代が増加してきています。彼らはアメリカで生まれ、アメリカで育った世代なので、多くの場合、いくらコリアタウンが身近にあっても韓国語は母語ではなく「第二言語」にならざるをえません(現地には補習校やハングル学校はありますが、コリアン用の全日制の学校は広く普及してないのです)。そこでロサンゼルスには彼らがコリアンとしてのアイデンティティを確認し、民族の言語を継承する場として教会が比較的、強く機能しています。彼らはここに毎週集まり、祈りを捧げ、共に学び、食事をしながら絆を深めています。その結果、集団として見たときには比較的、本国と同質性の高い文化を維持することが可能になっているようです。

ところで、ロサンゼルスのコリアタウンでは意外にも日本人の姿を見ることがあります。現地在住の日本人によると、しゃぶしゃぶやすき焼きの肉を買いに行く際には、決まってコリアタウンに行くのだとか。アメリカの一般的な肉屋ではしゃぶしゃぶ用の薄い肉を入手するのが難しいので、コリアンスーパーの肉が重宝するのですね。

ニューヨークのコリアタウン

ニューヨークのコリアタウンは伝統的にはマンハッタンが中心でした。そこには今でもコリアタウンが存在しているのですが、近年は地価の上昇により、どちらかといえば生活の場というよりはビジネスの場として強く機能しているようでした。そして、その結果、多くのコリアンはより生活費の安い地域を求めて郊外へと拠点を移しているようです。その代表的な地域としてクイーンズ地区にあるフラッシングがあげられます。

ニューヨーク地下鉄7号線の終点フラッシング・メインストリート(Flushing - Main Street)駅を降りると、すぐに漢字やハングルの看板が目に飛び込んできて、まさにアジア的な雰囲気を醸し出しています。面白いのはこの地域では中国や台湾、韓国からの移民が(ある程度の住み分けをしつつ)英語を媒介として、緩やかに溶け合って暮らしているということです。また個人的には、中国系の店と韓国系の店の間に朝鮮族(朝鮮系中国人)の店がいくつか存在する点も興味深かったです。時に何かと問題を抱える東アジアの国や地域ですが、第三国において緩やかに繋がる様子は、「多文化共生」の1つの姿を見た気すらします。

今回は朝鮮半島以外の韓国語圏としてアメリカの事例を取り上げました。コリアンに限らず「〇〇タウン」に関する情報はガイドブックやネットにはなかなか出ていないものもあり、私自身実際に街を歩きながら見聞きして知った情報が少なくありません。それぞれのタウンには独自の歴史や文化があると思いますので、皆さんも機会があれば、移動する人々に思いを馳せながら旅行先で「〇〇タウン」を歩いてみてください。

次回は中国の事例を取り上げることにします。お楽しみに!

記事を書いた人:髙木丈也(たかぎ・たけや)

慶應義塾大学 総合政策学部 専任講師。東京大学大学院 人文社会系研究科 博士課程修了(博士(文学))。専門は韓国語学、方言学、談話分析。著書に『そこまで知ってる!?ネイティブも驚く韓国語表現300』(単著、アルク)、『日本語と朝鮮語の談話における文末形式と機能の関係―中途終了発話文の出現を中心に―』(単著、三元社)、『中国朝鮮族の言語使用と意識』(単著、くろしお出版)、『ハングル ハングルⅠ・Ⅱ』(共著、朝日出版社)など。2019年4月より『まいにちハングル講座』(NHK出版)に「目指せ、ハングル検定!~合格への道~」を連載中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?