手話は「言語」か「アイコン」か? ②「手話言語法」と「言語の定義」まとめ編 ※ここから読んでもOK

手話をやっている聴者が「手話は言語だー!」と言うその姿勢、

その多くに「?」と違和感を感じる事があって、その「?」を解くために

「手話言語法」について ①「定義」エビデンス編 で調べた。

(①はエビデンスの為に書いただけなので読まずにスルーして頂いてok)

その内容を一旦まとめます。

※ド素人が書いてるので、間違っていたり、特筆すべきことがあったら

ぜひ詳しい方は、後学の為に教えて頂けると嬉しいです♪

「手話言語の定義」は

「手話を言語として認める」ってコト

・手話が音声言語と同じように「言語」として国際的に認知された

・それを受けて、日本では、2011年以降「言語(手話を含む)」と記載されるようになった

「言語の定義」は

「人の意志伝達手段」ってコト

大前提として、「言語」という語は多義であって、

はっきり分類できるものでもないけれども

人々が日常生活の中で意思疎通に使う一般的な言語に限って抽出すると

主に

①「耳で聞く音」 としての 音声言語

②「目で見る記号」 としての 文字言語

の2つを指している、と。

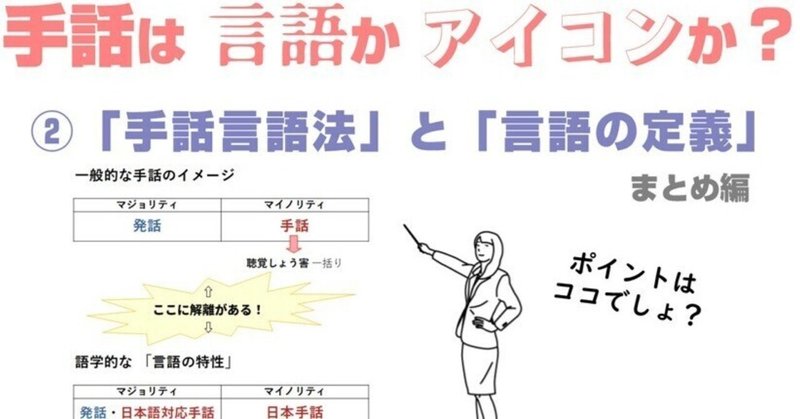

で、さらに「言語の特性」を細分化すると

「点字・日本語対応手話 ➡ 聴者が使う言葉や文字と 一緒」

だけど

「日本手話 ➡ 聴者が使う言葉や文字とは 異なる」

という。

これをまとめると、こうなる ⇩

こういう事ですよね?

ココ、大きなポイントかな!って思いました!

①「音声言語」 ➡ 主に 見えない人 に必要

②「文字言語」 ➡ 主に 聞こえない人 に必要

というのが、暗黙の了解的?にあった上で、

【言語の特性】※白黒ハッキリは分類できず、グレーな部分はある

▶ 視覚しょう害がある方は、①音声 ②文字(点字として)両方とも使える

▶ 聴覚しょう害がある方、とくに「日本手話を使う事の多いろう者さん」は

私たちマジョリティが普段使ってるモノ

(健常が使う=①音声②文字) とは、

「ちょっと違う特性のコミュニケーション手段」=日本手話

しか、「意志伝達手段(※言語の定義)」がない。

※何度もお伝えしますが、すべてのろう者さんがそうであるというワケではありません。

▶ 日本語対応手話

➡(一般的に健常者が使う)音声言語・文字言語 寄りのモノ

=『 ”同じ” 性質を持つ言語』

▶ 日本手話

➡ 音声言語・文字言語、どちらの特性とも違うモノ

=『 "別の" 性質を持つ言語』

・・・・肝。ここ、肝。

みんな「手話、手話」って一括りにするけど、性質的には

「手話か、そうでないか」ではなくて

「発話&日本語対応手話か、日本手話か」って括りだった!という。

手話を習っている人が、どこまでこの「日本語対応手話/日本手話」

の事を解っているかは、学びのレベルそれぞれだと思うのですが

▶ 「手話をやっている全員がコレを知っているワケではない」

それに、

▶ 手話を知らない 聴者(手話やDEAFの方々に縁がなかった聴者)

は「日本語対応手話 と 日本手話 という 種類がある事すら知らない」

知識のない「手話を知らない 聴者」は

「難聴」と「ろう」も区別せず「聴覚障がい」と一括りにしてるほどで

こ~んなに手話が深いものだとは知る由もない。

で、ここから先は私個人の推測も含めますが

(エビデンスがなかったので)

その、(大体の)ろう者さんが

意志伝達手段として使用しているのが「手話」なんだから

これは「音声言語」でも「文字言語」でもない

(「言語の定義」としてグレーかもしれない)けど

「言語として認めて尊重しましょうよ。」

だって、ろう者さんにとって「日本手話」は

聴者が使う「音声言語(発話)」と同じ役割を持つ

コミュニケーション手段なんですから。

世の中の97%のマジョリティな人々を優先して

文字が生まれるより先に在った音声言語、伝達も早い音声言語を

優先した世界に今、なってるど、

世の中の3%(と言われている)聴覚しょう害のある方、ろう者さんの為に

手話も言語としましょうよ。

っていう事が言いたいんだろうな、と。

で、それはそれで良いかと思ってます。

さらに ややこしくしてるのはドコかというと

聞こえる人・見える人(97%のマジョリティ/健常者)は

『見えない方』とコミュニケショーンを取りたいと思った時に

点字を覚えなくても、音声言語でコミュニケーションが取れる

『ろう者さん』とコミュニケショーンを取りたいと思った時に

音声言語よりも手間のかかる文字言語を使うか、手話を覚えて使うしかない

その 手話そのもの も、

ろう者さん/難聴者さんで 日本手話/日本語対応手話と 勝手が違うなど

「手話は手話」だと思っていたのに 実は全然別モノだった!

「手話、手話」って言うけど、言語的に見ると別ものじゃん。

手話に種類がある事すら、知らない人が多い世界なのに。

あー、ややこしやー・・・ っていう状態だと。

で、どういうコトが起こっているかというと

▶ こうした経緯を知っている人は 「手話は言語なんですから!」

(ろう者さんの為の大切なコミュニケーションツールなんですから!)

(国連でも日本でも「言語」って認められたんですから!)

・・・って声高に言う

▶ 手話ちょっとカジっただけの人すらも「手話は言語です!」を

とりあえず言わなきゃならないような雰囲気にさせている

▶みんなが 声高に言う事で、結果として 手話への壁を高くしている

▶ ろう者さんは、手話という(聴者のモノではない)学びをしてくれる人が

いないと、聴者とコミュニケーションが取れない

▶そうして、聴覚障がいを持つ方々の中でも「ろう者さん」だけが別の世界

で生きて行きがちな環境が出来上がる

これ、3%のマイノリティの方々にとって大問題でありながら、

聴者はこうした世界を知らないし

積極的に知ろうとする、知る事ができる環境が作れていない

で、手話をチョット知っている人だけの中で

ワーワー、言ったり やったり してる。

正直言っちゃうと、私にはそれが空回りに見える。

(悪い事とは思ってない。でも響かないやり方をしてるなぁ、というか。)

少し加筆しましたが、一旦、簡潔にまとめました。

これらの引用(エビデンス等)は「①」をご覧ください。

一部、エビデンスの無い事など、主観も含まれている事をご理解の上、読み進めて下さい。

次、これらを踏まえて自分の「違和感」の正体を探っていきます♪

何か、新しい発見がありますように♪

この辺がド素人にはややこしくて、可視化してまとめられて

ちょっとスッキリです♪

私たちがやっている活動はこちら! ➡ 『BeOneプロジェクト』

YouTubeもあるよ。 ➡ 『BeOne プロジェクト』 - YouTube

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?