BoardGameGeekの素描:存在意義と今後の展望(The Wonders of B/V/RPGG)

本記事は、Alexandre Santos氏が2021年12月26日に投稿した「The Wonders of B/V/RPGG」の翻訳である。

ボードゲームのコミュニティに属する者として、翻訳しなければならないと感じた記事でもある。元タイトルのうち「B/V/RPGG」とあるのは、「Board Game Geek(BGG)」、「Video Game Geek(VGG)」、「Role Playing Game Geek(RPGG)」を掛け合わせたものである。また、「The Wonders」はSeven Wonders(世界の七不思議)の「Wonders」的な意味合いであり、偉大で驚嘆すべき人の創り出した物というイメージが含まれているように思われる。したがって、簡潔に意味内容を訳出するのは難しい(敢えてつけるなら「B/V/RPGGの偉業」か?)。タイトルは、コロンをつけているし、面白みがないが、記事の内容を踏まえたものとなるように変えている。

本記事から、データベースとしてのBGGの有り様を学ぶことができるだろう。また、海外のコミュニティの熱意には学ぶべきところが多いと思われる。それに、本記事を通して、普段利用しているBGGの全体像、今まで知らなかった側面を少しでも把握して、今後活用していただけたらいいなと考えている(私も知らないことが多かった。)。

それに、BGG(及びそのコミュニティ)のあり方を踏まえて、日本国内のコミュニティのあり方を比較してみると色々と考えさせられるだろう。また、現時点のBGGの葛藤が指摘されていることも注目される。

本文が全てを語っているので付加することはほとんどないが、訳者という立場を離れて思うところは多かった。手間がかかる文章で、長文でもあるが、何か思うところがあればツイートなりで感想を教えていただけるととても嬉しい。できる限り拾いたいと思っている。

元記事は以下のリンク先を参照されたい。ヘッダーの画像はみんなのフォトギャラリー機能を使用させていただいた。

2021年が終わりに近づいて、BGGが毎年恒例の資金集めに奔走していることから、BGGの影響や、ゲームにおけるオンラインコミュニティについて話す良い機会かと思います。

リソースとしてのBGG

BoardGameGeekは、民間によって運用されているコミュニティであり、ボードゲーム(BGG)、ビデオゲーム(VGG)、ロールプレイングゲーム(RPGG)といったゲーム全般を取り扱うデータベースプラットフォームでもあります。BGGの強みは、ユーザにより作成されたユーザ主体のリソースを提供している点にあります。BGGは、常に最も多くのリンクが貼られた、ルールとゲームに関する議論をするウェブサイトですから、ほとんどのユーザは、特定のゲームに関する情報を求めてBGGにたどり着きます。しかし、最終的には、そういったユーザは、ユーザ主体のリソースを得るためにクリックするだけでなく、活発なコミュニティに参加することができると気付いて、BGGにとどまることになるのです。

興味のあるゲームのページにたどり着くと、読者は、最適なプレイヤー人数、プレイ時間、ゲームの重さ、メカニクス、拡張の有無、レビュー、写真、動画等のユーザが投稿したデータを知ることができます。多くの人は、悩んでしまったルールの疑問点を解消するためにこのサイトにたどり着き、そうこうするうちに、多くの場合、自分では回答を見つけることができなかったどんな疑問にも数分以内に回答を得られると気づきます。

こういった、BGGのコンテンツがユーザ主体で、ユーザが生み出してきたものという性質は、例えば、みんなが読むことのできるレビューから明らかにみてとれます。そういったレビューは、包括的であったり、笑いを誘うようなものであったりしますが、なによりも、サラエボ包囲の生存者による「This War of Mine」のレビューのような、個人的な色彩が強いものといえます。

別の有益なリソースとしては、ユーザが投稿したゲームの写真があります。そういった写真は、純粋に説明的なものから、以下のとおり「Samurai」の駒を演出して撮影した、かなり芸術的なものまで眺めることができます。

例えば、私は、次のゲーム会(gaming night)で何を遊ぶかを話し合う際に、私がメンバーに対して、どんなゲームについて話しているのかわかるように、プレイ中のゲームの写真を使うことがよくあります。

クレジット: Luke Morris

BGGには百科事典的な性格があり、したがって、特定のゲームに関する深い記述よりも、ゲームに関する包括的な説明のほうが好まれます。それにもかかわらず、例えば、「十二季節の魔法使い」の戦略記事や「アーカムホラー第3版」の探索者に関する深い議論のように、いまだにとても興味深い戦略に関する議論を見つけることができます。

それでもなお、ユーザが寄稿するコンテンツとして最高の表現形式の1つは、セッションレポートでしょう。セッションレポートには、事実を淡々と述べるものから(clinic)、非常に表現豊かな文学作品(works of art)まで並べることができます。私のお気に入りのセッションレポートは、「A World at War」(※原文では、「World in Flames」となっているが誤記である。ご指摘いただいたAMI様に感謝したい。)の精神に変容をきたすような小説風のもので、次のように始まります。

暗く嵐の夜、もうほとんどぎこちなくなってしまった私たちの関係性が終わりの終わりに向かっている。しびれを切らした私は、ガールフレンドのIsobelに、ボードゲームでも遊ばないかと話しかけた。

このようにして、何年もの間、多くの人々は、ゲーム、ルールの説明、ゲームの画像を検索する、単なるROM専(lurkers, ※原義はこそこそ動く奴、嫌な奴)として、登録しないままBGGを利用しています。しかし、登録を必要とするリソースも中にはあり、ファイルのダウンロードはそのような主要なリソースといえます。BGGは、ユーザが作成したり、出版社が提供したりするプレイヤーエイドやバリアントルール等に関する素晴らしいリソースとなっています。

これらはとても有用なので、時々、ひどいルールブックのせいで台無しになったゲームを救えることもあります。場合によっては、読みやすさやグラフィックデザインに優れた、わかりやすい(digestible)形で様々な拡張のルールを1つにまとめることもあるのです(collating)。最も素晴らしい例を1つ挙げると、Universal Headが作成した「アーカムホラー」のルールサマリーとレファレンスとなります。

クレジット: Univesal Head(画像のアップロードはAlexandre Santos)

コミュニティが作成したリソースの他の例としては、とても難解なルールを1枚のシートにまとめあげた「Pax Renaissance」のプレイヤーエイドがあります。

クレジット: Desigualほか(画像のアップロードはAlexandre Santos)

多くの出版社が小規模の会社なので、やがて資金がなくなってしまい、そして、BGGのファイルセクションがゲームのルールや関連資料の唯一の保存場所(repository)になることなんてよくある話です。

ユーザによる貢献の中には、あまりにも素晴らしい取組み(manner)だったので、最終的に出版社が取り込んだものがあります。例を出すと、「Root better Bot Project」のように、最終的に「Root: The Clockwork Expansion」において公式に出版されるに至っています。

Kosmosは、多数の拡張のある「アンドールの伝説」を拡大させるためにユーザの創造性を利用しました。同じことが、1982年から、「シャーロック・ホームズ 10の怪事件」でも自然発生的に起こっています。

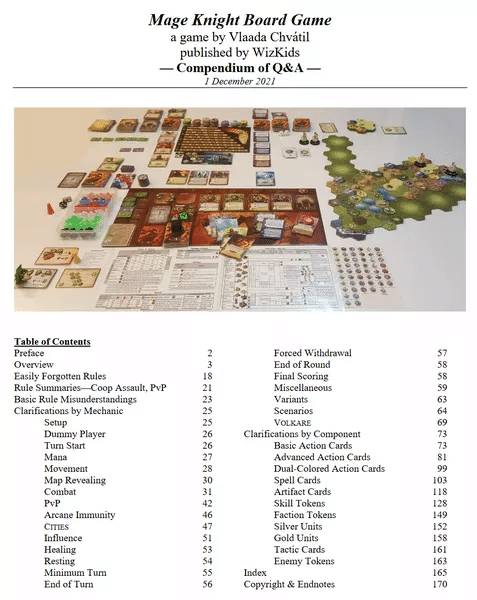

ユーザ登録することで、サブスクリプションも利用することができるようになります。サブスクリプションは、ユーザがダッシュボードを用いてサイトを完全に個人向けにカスタマイズ(personalize)できるので、BGGの利用において重要な要素となっています。サブスクリプションを利用すれば、例えば、興味を持っているファイルの更新があれば通知を受けることができます。具体的には、私が、「Mage Knight」の(FAQ等の)総覧(compendium)を興味を持って追っています。総覧は、通常、毎月更新されていて、一生もののこのゲーム(this lifestyle game)には、もう何年も新しいコンテンツが作られていませんが、目を見張るほどの成果物となっています。いまだに、BGGの内外で精力的に活動しているコミュニティを楽しませてくれるのです。

クレジット: Bill K(画像のアップロードはAlexandre Santos)

BGGでは、ほとんど全てともいえるものをサブスクリプション登録できますが、ブログはサブスクリプションを行うべき情報(items)ということが明らかです。映像プラットフォームの拡大により、多くのコンテンツクリエイターがYouTubeでコンテンツ展開をしています。しかし、BGGは、文章形式における人気のブログプラットフォームとしての地位を依然として維持しており、多くのデザイナーがBGG上にブログを続けています。例えば、「Everyone Needs A Shed」(Tony Boydell)、「Board games that tell stories」(Ignacy Trzewiczek)、「Hans and Carl take over the Nakatomi Plaza」(Carl Fung) 、「Thematic Solitaires for the Spare Time Challenged」(Morten Monrad Pedersen)があります。

私が支持するブログは、Alexandre Correiaの「Browsing Games」やNickの「Meepleonboard」のような、スタハノフ派(※参照)のような並外れた熱心な働き者(stakhanovists)によって提供される毎日更新のブログです。毎日ゲームに関する楽しい読み物を届けてくれる本当に素晴らしい仕事をしてくれています。

クレジット: Alexandre Correia(画像のアップロードはAlexandre Santos)

私にとってあまりにも多くの卓越したブログがあるので、全てを取り上げることはできません。そこで、素晴らしいゲームに関する議論を展開するAnthony Faberの「The Secrets of Great Games」と、やりたいことやりたいようにやっているRussの「russblog」に感謝を表明するにとどめておきます。

そうとはいえ、私にとって、BGG上で利用可能で、ゲームに関する情報を集めるための最高のリソースは、geekbuddyの解析ツールです。ゲームのデータベースでは、どんなユーザも個人的な感想をメモすることができ、geekbuddyのリストにユーザを加えれば、geekbuddyたちの特定のゲームに関するコメントに目を通すことができます。これにより、冗長なレビューよりもかなり得るものが多い、ゲーマーの率直な感想を読むことができるようになります。ユーザは継続的にコメントを更新できますから、レビューが単純なその時点限りの(in time)寸評であるのに対して、コメントは経験を伴うニュアンスを持つようになります。さらに、複数の感想を簡単に集約することができ、そうすることで、コメントを大局的に見ることもできます。多くのユーザは、選好が通じ合ったgeekbuddyを選びますが、反対に、私は様々な人たちがいるgeekbuddyのグループを好みます。なぜかというと、こうすることで、あるゲームが異なる種類のゲーマーに対してどのように作用するかをうまい具合に概観できるようになり、ゲーム会に参加する特定のゲーマーにどう思われるかを考える時にかなり便利だからです。

geekbuddyの解析ツールは、締切を遵守しなければならない時に(when time is of the essence)、知らないゲームに関する情報を手早く集めるためにも役に立ちます。例えば、懇意にしている近くのゲームショップ(FLGS)で予期せぬバーゲンがあった場合、クリスマス前後にありがちな、あるゲームに関して短時間に(on a snap)意見を求められた場合とか……ですね。

よく見過ごされているリソースにはBGG Wikiがあります。そうはいっても、BGGやそのリソースの利用法を学ぶのに大変有益でしょうが、迷子になって抜け出せなくならないようにする(on the rabbit hole)のが難しい時があります。これを避けるためには、RPGGユーザガイドやVGGユーザガイドから始めるのが良いでしょう。

クレジット: Forbidding

コレクション管理

BGGは、ゲームに関する情報を収集することに加えて、最も広い意味において、コレクションの管理にも大変有益です。所有しているゲームを蓄積するだけでなく、欲しいと思っているものや過去に所有していたものでさえ、蓄積することができて、ゲーム活動全般の成果物(compilation)を作ることができます。コレクションを登録しておくと、さまざまなサードパーティのツールを利用することができます。例えば、Geekgroup.appを使えば、ゲームグループの参加者が、オンラインでコレクションを共有するグループを作成することができます。こうすることで、ゲーム会を企画する時や(※ボードゲームの)購入を調整する(coordinate)する時に役に立ちます。一例として、これが、Old school German-style game guildというグループが収集したコレクションになります。

その上、コレクションを登録すれば、ユーザは遊んだことがある(と思われる)ゲームの評価を付けることもできます。この評価は、継続的に集計されて、ボードゲーム業界におけるBGGの重要性が増すにつれて信じられないほど影響力を持つようになった、ランキングに集約されています。このランキングの上位にあるゲームは、複雑なゲームに偏り(※翻訳はこちら)がみられることから、最も遊びやすい部類のゲームではない可能性があります。そのため、新しくボードゲームを好きになった人たち(newcomers)の間で失望を招いたり、平均未満の体験や精神的に疲労困憊となるような体験を引き起こしたりする可能性があります。

クレジット: dvatvani

Michael Alexanderは、ゲームの週間ランキングを蓄積しており、前途有望な(up and coming)作品を見つけるには役に立ちますが、その評価一般には注意を払いつつ慎重に理解すべきです。BGGには、確立したゲーム評価の方法がありません。それに、ユーザは好きなように(as they see fit)評価をつけることができるのです。それでも、総計すると、面白いパターンがみられるのです。

クレジット: trythesegames.com(画像のアップロードはAlexandre Santos)

(※左上のグラフは2004年4月から始まっており、「グルームヘイヴンを示すグラフでないことは明らかである。そこで、ここに「グルームヘイヴン」のリンクを貼っておく。)

例えば、ほとんどのゲームは1年か2年でピークに達した後、しばらく続く停滞期(plateau)にまで下がり続け、その後、更に下がり続けます。もっと長い間、停滞期に行き着くまでに時間がかかる(※評価が下がらずに維持し続ける)ものもありますが、ゲームの中にはかなり異なるものもあり、信頼性のある、長年にわたる評価の上昇を示すものもあります。そのようなゲームには、潜在的に興味深い特徴があることがわかります。

より実用的な話をすると(In more practical terms)、こういった集積された評価は、trythesegames.comのような、興味を持つと思われる他のゲームを探すためのサードパーティーツールに利用されることもあります。

gameshelf.github.ioのような他のサードパーティーツールでは、プレイヤー人数、メカニクス、ユーザ評価等に基づいて、ユーザがどのゲームを遊ぼうと提案するか決断するのに役に立ちます。

ユーザはプレイログをつけることもできますから、自分たちの遊ぶゲームの傾向を知るのに役に立ちますし、時には、ゲームを遊びこなす許容能力(gaming capacity)を超えた非現実的な期待を抑えたり、コレクションから取り除かれたりするであろう放置されたゲームを見つけたりすることもできます。

BGGで記録をつけることは、SPLUやbgstatsといったアプリのような、特定のツールがないと煩わしいですが、一度、BoredGameToolsやFriendless extended statsのようなサードパーティーサイトを使い始めると、豊富なデータ分析をしようと思えばそれが可能となります。

クレジット: Alexandre Santos

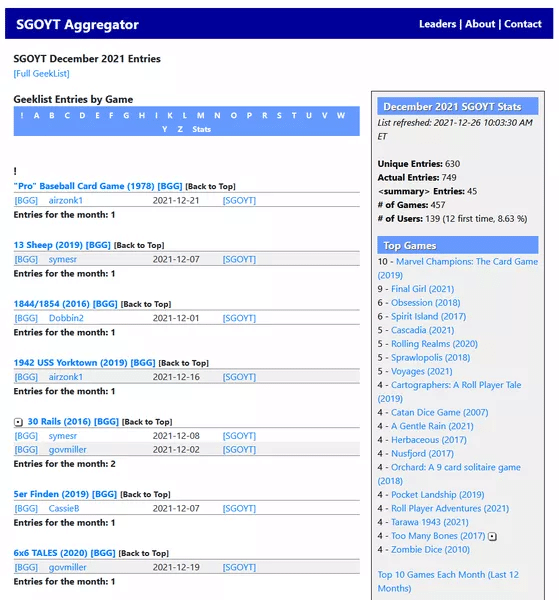

集積されたプレイデータは貴重な情報ですし、特定のゲームが母体となるユーザにどのくらい遊ばれているかを評価するのに利用することができます。Sharon Khanは、2011年から毎月、最も遊ばれた上位50ゲームを集積しています。

ゲームを交換して遊ぶことを可能にする

GeekMarketは、あまり広まっていないゲームを見つけたり売ったりするのに適した場所ですが、ユーザがコンポーネントの一部を持っているゲーム一覧を見る場所でもあります。私は、予備のパーツを送ってくれる親切なユーザにたどり着いて、何とかして長い間絶版となっているゲームを完成品とすることに成功したことがあります。したがって、多くのユーザがこういった場所を他のユーザのために使ってしまう関係で、時として使い勝手が悪くなってしまうのは残念に思います。

BGGでは、コミュニティ間の数学的にリスクのない取引(math trade, 以下「マス・トレード」という。)を可能としています。これには、交換したいゲームの一覧を公開している何百人ものユーザ同士の大規模なゲーム交換が含まれており、興味のあるリストがあれば、アルゴリズムも用いた基準に照らして、交換が最大化するようにしています。

クレジット: Alexandre Santos

私は、ベネルクス3国とエッセンのマス・トレードに参加して、この方法で興味深いゲームを手に入れることができましたが、時間のかかる試みですし、買主が危険負担(caveat emptor, ※買主・売主の双方に帰責性がない場合に、どちらに当該商品の不備に係る責任を負わせるかという(法的な)問題を一般的に危険負担という。)の責任を負うことになります。

BGGには、自分が住んでいる特定の地域内におけるゲームの議論をするのに便利な地域フォーラムもあります。近くに住んでいる、自分の好みと同じようなユーザ見つけるのにとても有益です。

コミュニティ

BGGは、ユーザが作成したユーザ主体のコンテンツが中心になっているので、コミュニティがその中心的な利用法となるのは当然です。ユーザは情報を得る目的で訪れてきますが、多くの場合、議論をするためにとどまって、積極的な参加者となるのです。

BGGのフォーラムは、ウォーゲーム、アブストラクトゲーム等のサブフォーラムだけでなく、特定のユーザのためのサブフォーラムを提供しています。例えば、Women and Gaming、Rainbow BGGers、あらゆる地域のフォーラムがあります。

ユーザの中にはGameChat Leaguesを立ち上げて、毎週の話す話題を提供している人もいます。ただ、Geekbuddy talkのほうが、現在フォーラムで話されていることを確認するには良い方法だと思います。

RPGGの界隈では、「Question-of-the-Day daily topic threads」 (QOTD)という特定のテーマについて毎日の話題を提供するスレッドが作られています。VGG界隈でも同じようなのがあります。

ギルドでは、話し合いも企画されています。BGG上で最も活発なものは、1 player Guildという1人プレイを主に取り扱っているギルドになります。ただ、ほかにも、The Trick-Taking GuildやOGs: Old-school German-style Gamesのようなギルドもあります。

クレジット: Alexandre Santos

ゲームに関する議論は専門的になることもありますが、時には議論がある種の伝説に残るような状態になったり、別世界のものとなったりすることもあります。素晴らしい具体例として、「Please give your vote: Can you shuffle one card?」(※「投票してほしい。1枚のカードをシャッフルできると思いますか?」)に関するスレッド、「Implementing the Perfect Solution... to counter clipping」(※「完璧な解決策を実践しよう……カウンター用のかどまるくん」)における広範囲に及ぶ議論があります。そういったことから、カウンター用のかどまるくん専用のマイクロバッチの作成や、一種の「ゴドーを待ちながら」のゲーム界隈での再現ともいえる「Yes, but what does THIS mean for Up Front?」(※「わかった、けど「Up Front」で"こいつ"は何を意味するんだ」, 元のポストが消えており、経緯は不明だが、Kickstarterのプロジェクトで揉めた話のようである。)という記憶に長く残る質問につながりました。

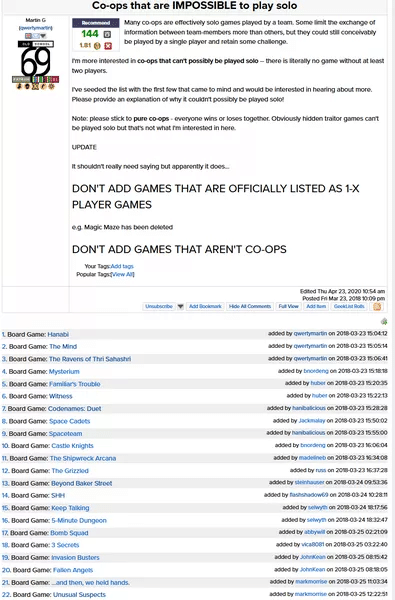

ユーザの貢献に基づいた、最も興味深く創造的な仕組み(ways)の一つは、GeekListsです。これにより、誰かが特定の理由に基づいて興味を持ったゲームの一覧を作成し、その後、他のユーザがその基準に当てはまる他のゲームを追加し、一覧の各項目に関する個々別の会話をすることができるのです。

クレジット: Alexandre Santos

この手法をとっている良い具体例として、「Co-ops that are IMPOSSIBLE to play solo」(※「ソロプレイが不可能な協力ゲーム」)のGeekListsがあります。もっとも、GeekListsはあらゆる物事、他のGeekListsでさえも、たどっていくために利用することができます。GeekListsの最もよく使われる主題は、例えば、「2021 People's Choice Top 200 Solo Games (1-200)」(※「2021年のみんなが選ぶ上位200のソロゲーム)」のようなゲームのランキングになります。ほかのGeekListsは、圧倒される一覧となっている「Card Sleeve Sizes for Games」(※「ゲームのカードスリーブサイズ」)のような、より一層専門的なものに対して、「That is illogical captain! - Logical inconsistencies in otherwise fine games」(※「なんて、非論理的なんだ。その他の点は素晴らしいゲームに見られる論理的なおかしさ」や「Really Bad Tablecloths」(※「本当にダメなテーブルクロス」)のような相当に風変わりなものもあります。

こういった議論の全ては、実際のプレイにも結実しますし(conductive)、フォーラム上で遊ぶことは、特にRPGG界隈のフォーラムでは、広く楽しまれています。これは、コミュニティ活動の多数を占めるものになっています。

クレジット: Alexandre Santos

フォーラム上で遊ぶことは、BGG上でも活発です。ゲームが、オンライン上で誰からも見える形で(transparently)遊ばれるので、時として、ゲームがどうやって進行していくのかを把握する方法として素晴らしいものになります。

クレジット: Alexandre Santos

Gaming Challenge Communityや、Glass Road solo challengesのような特定のゲームフォーラムのどちらかといった、ゲームの課題を達成していくコミュニティの組織によっても、ゲームで遊ぶモチベーションが上がります(encouraged)。Glass Road solo challengesでは、今の時点で4年以上も毎月開催されています。

デザイン

このようなゲームを中心とするコミュニティの活気さは、全て新しいデザイナーや創作活動にとって、素晴らしい創作の促進(incubator, 原義は孵卵器、培養器)にもなっています。ゲームデザインに特化したフォーラムに加えて、とても精力的なプリント・アンド・プレイ(Print and Play, PnP)のコミュニティがあります(※原文では動詞がないが、このように把握した。)。このコミュニティでは、フィードバックや広報宣伝を行ってくれる試遊者とデザイナーを取り持つような、多くのデザインコンテストを開催しています。デザインコンテストの登録作品として始まったものの、その後に出版されることとなったゲームの例として、「アンダー・フォーリング・スカイ」や「Mini Rogue」があります。

BGG上で人気を博しているコンテストの例としては、「Solitaire Print and Play Contest」(※1人用プリント・アンド・プレイコンテスト)がありますし、RPGG上では「24h RPG design contests」(※「24時間で製作するRPGデザインコンテスト」)があります。

世界中からアクセスできる、共通のプラットフォームを作ることによって、BGGは、当初のインターネットに対する期待を実現しました。Vital Lacerdaのような名声が確立したデザイナーは、出版されたゲームのモッド(mod, ※モジュール)を発表すること(「Age of Steam Expansion: Portugal」)から始め、BGGは、ネットワークを提供して、彼のファンを築き上げたのです。BGGのデザインダイアリーは、出版に先立って、ゲームに対する支持を獲得するための方法として一般的です。例えば、Cole Wehrle(※「ルート」、「パックス・パミール」の作者)の「Oath」のデザイナーダイアリーがあります。

多様性

BGGの百科事典的で世界的な性質からすれば、コミュニティ内部だけでなく、ゲーム全般においても、インクルーシビティの問題(社会的包摂, 参照)が湧き上がる定めなのです。私の経験では、BGGは、過去に少数者や攻撃を受けやすい人たちにとって、このような問題を議論するのに不都合な(unfriendly)場所でしたが、BGGが、多くの場合、声を上げることができない人たちにも発言権を与えるように配慮した、異なるモデレーションのやり方を導入したので、近年は物事が変わり始めています。

この新しいモデレーションのやり方は、自分の投稿が削除された理由を必ずしも理解できない多くのユーザの怒りを買いました(例えば、削除されたスレッドの投稿は、内容にかかわらず、絶対に削除されることになります。)。現在のモデレーションを理解するための重要な情報源は、「The Definitive Thread on Moderation」で、モデレーションについてなかなか理解できていない人は必読です。

現時点では、BGGは、真面目な当事者の代表者性(representation, ※適切な訳語があれば教えていただければ幸いである。)やインクルーシビティの問題について、礼節を持って(in a civil mannar)議論することができる、珍しいオンラインスペースの1つを作り出しました。これは、かなり大きな功績(no small feat)といえるでしょう(別の例として、RPGnetが思い浮かびます。)。

BGGの将来

ボードゲームの世界において、BGGは中心的立場を占めているので、このプラットフォームの未来について多くのボードゲーマーが関心を示すでしょう。いずれは、この業界の大資本(some big actor)により買収されてしまうのでしょうか。Asmodéeによる買収の噂は、最近になって払拭されましたが、Tric Tracの例は教訓的な話になるでしょう。

フランスのコミュニティサイトであったTric Tracは、BGGとほぼ同じ時期に開設し、BGGと同じようにフランス語圏の趣味界隈の中心となりました。しかし、最終的に、Plan B Gamesに買収され、それが最近になってAsmodéeに買収され、更に最近になってEmbracer Groupに買収されました。Tric Tracは、基本的にゲームニュースサイトになり、ゲームデータベースやフォーラムは脇に追いやられ、(※データベースやフォーラムとしての)利用が逸話になるほど、衰退していったのです。

Tric Tracの場合、ユーザが作成したコンテンツと比較して、ニュースの側面が優勢となりました。BGGは、同じ葛藤に直面しており、ユーザが作成したコンテンツと比較して、社内で作成したコンテンツに多くのスペースを割いた、新しいホームページを作成したことからもわかります。

クレジット: Alexandre Santos

私は、よりみんなの目に触れやすい(digestible)フロントページや内部コンテンツを活用してもらおうとする、BGGの努力も理解できます。それに、BGGが、その立場上、ユーザが作成したコンテンツの重要性を理解していることはとても明白です。ただ、今後の数年で、どのようにこの葛藤が解消されていくのかを見るのは興味深いでしょう。

「Summoner Wars first edition」のフォーラムやFFGのフォーラムが消滅したことは、大手出版社ですら、継続的な方法で、プレイヤーにとって重要な(relevant)コンテンツを維持しないということを示しています。このことは、この趣味における現在の"記録保管所的な記憶装置"(archival memory)としてのBGGの重要な役割を指し示しています。BGGは、Wikipediaのような財団ではありませんし、おそらくそのような持続可能な団体ではありません。そこで、BGGチームが利益とユーザサポートとの間のバランスを何とか見つけ続けていくことを願っています。ともかく、ユーザからの寄付がBGGの収益の重要な部分を占め続けることが重要だとわかります。だから、私は、次の年も、BGGに対する支援(※寄付)を続けるつもりです。

以上

※Alexandre Santosの記事として、以下のものがある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?