【掌編小説】卒業の#シロクマ文芸部

(読了目安3分/約1800字+α)

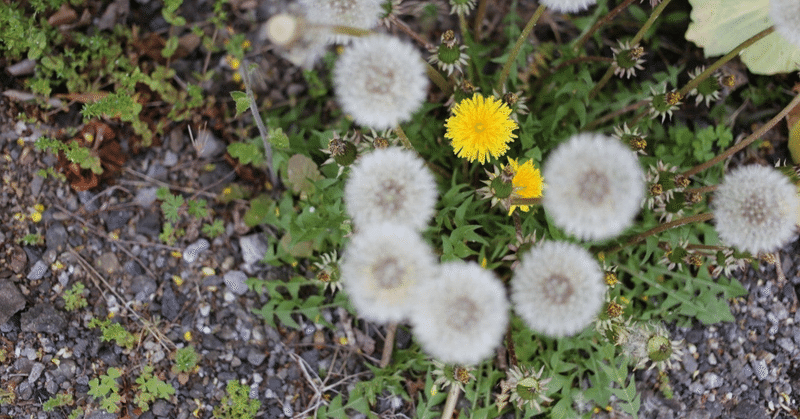

卒業の宣言を聴いて、もう三年になる。アスファルトの合間から力強く葉を広げたタンポポを見つけ、私は彼のことを考える。北海道で正社員として就職したのだ。連絡は控えているからどうしているかはわからない。せめて彼のそばに共通の友達がいれば良いのに、と思い、軽く首を振った。

昴晴とは、ものごころついた時から一緒にいた。隣の家に住んでいて、親同士が友達だったため、ほとんど家族のようにお互いの家を行ったり来たりして過ごしていた。

私の3つ年下で、少し甘えたところはあるが何にでも挑戦をする勇敢な子だった。公園に行けば近くの木に登り、冒険すると言っては壊れそうな空き家に侵入し、鍋の野菜に似てると言っては道端に生えている草を食べようとした。

彼はよく体中に傷を作って帰ってきて、私は慌てて救急セットを取り出すのだ。彼の両親はどちらもおおらかで、どんなにあざだらけになって帰ってきても「また派手にやったなぁ」と笑っていた。それは小学校に上がっても、中学・高校でも変わらなかった。

私は地元の高校を卒業すると、東京の大学へ進学し、そのまま就職した。

昴晴は高校を1年留年した後に卒業して上京すると、私のところへボストンバッグを片手にやってきた。

私の両親は「女の子の一人暮らしは危険だから」と言い、彼の両親は「花音ちゃんが一緒にいてくれたら安心だから」と言う理由だった。

根は真面目なのだ。就職活動をしながら、バイトを掛け持ちして働いていた。家賃も食費も、お願いした金額はきちんと支払った。ただ喧嘩早いため、すぐにバイト先でもめ事を起こし辞めてきてしまう。

イライラしながら帰ってきた彼の話を、私はひたすら聞き続ける。「でも」と「だって」が出尽くすと、最後には「ごめん」にたどり着く。私はいつも、最後まで問題に向かい続ける彼に何時間でもつきあった。

彼はいつも「もっと大人になりたい」と言っていた。大人になるために、たくさんの卒業宣言をした。唐揚げにマヨネーズをつけるのを卒業し、コーヒーに牛乳を入れることを卒業した。髪を乾かさずに寝ることを卒業し、カッときた瞬間に殴ることを卒業し、そして私から卒業した。

「いつまでも花音に甘えるわけにいかないから」

正式採用された就職先は当然のように転勤があり、最初の赴任先は北海道だと知らされた。彼は来た時と同じようにボストンバッグに荷物を詰めて去って行った。

私は残された2組ずつの器を眺めながら、考える。昴晴と私の関係。彼の母の話では、昴晴は北海道で付き合っている女性がいるらしい。それを聞いた途端、私は彼とつながれていた糸がプツンと切れたような気がした。私達はただの幼なじみ。恋人でも姉弟でもない。他人。

一度だけ、昴晴とキスをしたことがある。中学生の頃だ。ソファに並んで座ってテレビを観ているとドラマのキスシーンがあり、お互いどちらからでもなく興味本位で唇を付けた。歯がカツンと当たり、気持ち良くもなんとも無くて、何事も無かったみたいに関係ない話を始めた。

もしも彼が運命の相手とかだったら、もっと違う気持ちになったのかもしれない。そう思い、恋人ごっこはしなかった。東京で二人で暮らしている時も、姉としてふるまった。

二十代の男女だ。性欲だってある。だが彼もまた、私に触れようとはしなかった。ソファでうたた寝をしてしまった私を、彼はじっと見つめていた。

彼が帰ってきた物音で目は覚めていたが、寝たふりを続けていた。目を開けられないので細かなことはわからない。彼はソファの前に座り、十分以上私を見つめて、私にそっとひざ掛けを掛けて部屋へ戻った。

いつもの通勤路。枯れ枝のようだった樹木に蕾が紅くつき、膨らみ、桜の花が咲く。その桜の足もとにはタンポポが咲いている。彼は桜よりもタンポポが好きだった。いや、タンポポではなく、ダンデライオンという名前が好きだった。

私は群生するタンポポの前に屈み、スマホで写真を撮る。「ダンデライオンが咲いたよ」なんて気軽なメールはできない。

突然吹いた南風がタンポポを揺らし、綿毛を飛ばす。思わず手を伸ばした私の指先をすり抜け、手の届かないところまで飛んでいく。綿毛を捉えることも、冷静に写真を撮ることもできない私は、綿毛が見えなくなるまで立ち止まって見つめていた。

シロクマ文芸部の企画応募です。

テーマは「卒業の」。

くらーい!

話がくらーいぞー!!

よろしければサポートをお願いします!サポートいただいた分は、クリエイティブでお返ししていきます。