【掌編小説】苦い珈琲よりも甘いココアを#シロクマ文芸部

(読了目安2分/約1,600字+α)

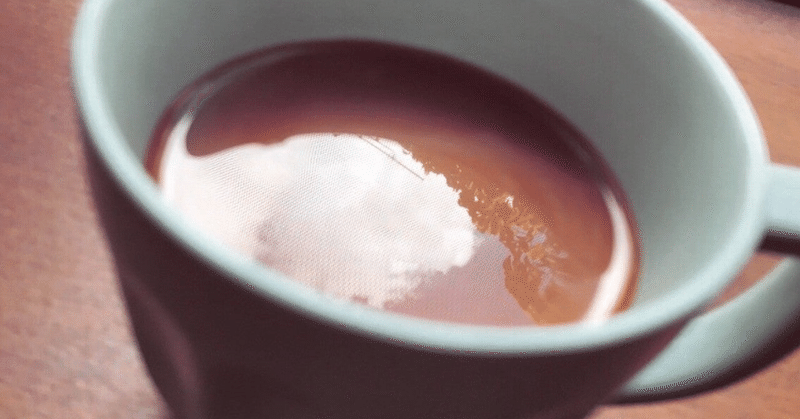

珈琲と、ほのかなバニラビーンズの香り。

アパートの玄関扉を開けた瞬間、俺の胸に頭突きをした凛花は無言だった。喫茶店の香りをまとった彼女は、声を殺して泣いていた。

ああ、いつものだ。

内心の安堵を悟られないように、俺はため息をついてみせる。風呂あがりで良かった。外気で冷えた彼女の頭を軽く撫でる。外は小雨が降っていたらしい。肩にかけていたタオルを彼女の頭に被せる。

「とりあえず、髪拭けよ」

彼女を玄関に残し、顔を見ないように廊下へ上がる。脱衣所からもう一枚タオルを取り、自分の髪を雑に拭いていると、彼女がのろのろと靴を脱ぐのが見えた。

「なんか飲むか? 麦茶か牛乳、ホットなら……紅茶とか」

思わず珈琲と言いかけ、踏みとどまる。そのことに気づいたかどうかはわからない。低く、かすれた声が、俺の予想通りの答えを返す。

「ココア。あったかいやつ」

「りょ」

「甘めで」

「へい」

「ちゃんと鍋でつくる美味しいやつ」

「わかったから座ってな」

タオルを被ったまま凛花はリビングソファに座る。ストンと腰を下ろしたまま微動だにしない。彼女を視界の隅に捉えたまま、俺は鍋でココアパウダーを煎り、少しずつ牛乳を足していく。

ココアは得意だった。凛花は落ち込んでいる時には必ず俺にココアを淹れさせる。香り高く、温かくて甘い彼女好みのココアは、何度も作っている。

茶こしでダマを取り、タータンチェックのマグカップに蜂蜜をひとさじ追加する。

うつむいたままの彼女の前にマグカップを置いた。俺は凛花の隣に腰かけると、自分のマグカップに口をつける。出来はそれなりだ。スローモーションで手を伸ばした彼女も、両手でマグカップを抱えた。

「うまい」

「なら良かった」

「瑛弦」

「ん?」

「私ってこどもなんかな?」

「どうだろうな」

俺は熱いココアをすすり、短く答える。

いつものはじまり方だった。

凛花は、いつも一回りも歳の離れた男を好きになる。小学校の時は近所の大学生、中学では教師、高校の時はバイト先のオーナーを好きになり、玉砕しては俺に泣きついた。

「最近、よく行ってたカフェ、オーナーさんのこだわりで、珈琲豆の焙煎からしててさ、すごくいい香りなの」

知っていた。どんなお店なのか気になり、一度だけ行ったことがある。背が高く、お洒落な丸眼鏡をかけた、ヒゲのある男だった。

「うん。でもお前、珈琲ブラックじゃ飲めないだろ」

「バニラアイス頼めば、なんとか」

「それ、アリなん?」

「笑ってた。無理しなくていいですよって。サービスでクッキーとかつけてくれて。いつも来てくれるからって。名前、憶えてくれて。色々、話してくれて。他の、いつもカウンターに座ってる常連さんとも仲良くなって。でも、いざ、言ったらさ、困ったなって」

ココアに口をつける彼女は震えていた。心の芯からの震えをココアでは温められない。そのことに気付いていないように、続きを促す。

「僕はおじさんだからって、どういう意味? これから先、きっと良い人に出会えるって、どういう意味? 私には未来があるって、どういう意味?」

俺は凛花の手からマグカップを取りテーブルに避難させると、彼女の頭をそっと抱き寄せた。嗚咽を漏らす彼女の頭を落ち着くまで撫でる。彼女の髪についた珈琲の匂いが早く消えればいいと思う。

「瑛弦、ごめん」

「ん?」

「服、汚れた」

「すぐ乾くから」

「鼻水、ついた」

「また洗うから」

「よだれもつきそう」

「ココア風味だな」

「ごめん」

「いいよ」

「ありがと」

「ん」

「こういうとこがこどもなんかな」

「凛花」

俺は、彼女の頭を手のひらで包むように、少しだけ力を込める。

「お前は大人だよ。それに俺も、もう大人だ」

彼女が少しだけ身を強張らせたのが伝わる。だが、もう手を放すつもりはない。彼女の後頭部に、俺はココアの匂いがする唇を押し当てた。

シロクマ文芸部の企画応募です。

今回のテーマは「珈琲と」。短いのに締切間近になってしまった……。

最近寒くなってきたので、温かくなりそうな話にしてみました。

よろしければサポートをお願いします!サポートいただいた分は、クリエイティブでお返ししていきます。