京都の人は「よそ者に冷たい」って本当!?日本に暮らして約30年の“アフリカ人学長”が明かす驚きの“いけず”体験

ご当地の噂

ご当地のイメージを噂から明らかにするプロジェクト

⚪ メインページの都道府県名をクリックします。

⚪ 「ご当地の噂 - 世界 > アジア > 日本 > 関東 > (都道府県名)」の下にあるスクロールメニューの下の方に行きます。

⚪ そうすると、「(都道府県名)に言いたい」が出てきますので、クリック。

⚪ 悪口がいっぱいです。

⚪ 楽しい!

⚪ 他の都道府県よりも京都をあしざまに言うのが面白い。

京都に言いたい

ついでに、私の産まれた県です。

神奈川に言いたい

京都の人は「よそ者に冷たい」って本当!?日本に暮らして約30年の“アフリカ人学長”が明かす驚きの“いけず”体験

京都精華大学の学長を務めるウスビ・サコ氏が、空間人類学をベースに“京都人”を分析した書籍『アフリカ人学長、京都修行中』(文藝春秋)が話題を集めている。彼が語る京都生活で感じた不思議とは?同書の一部を抜粋し、紹介する。

京都の一見さんお断り、その本意は?

京都市には毎年5000万人を超える観光客が訪れています。その一方で、昔から「よそ者に冷たい」「一見さんお断りの店がある」と言われ、どこかとっつきにくい印象があります。

30年近く住んでいる私から見ても、京都はなかなかクセのある町ですから、観光客が戸惑うのも無理はありません。

ある日、アンスティチュ・フランセ関西(旧・関西日仏学館)の副館長夫人から私に電話がかかってきました。かなり落ち込んでいる様子です。日本人はヒドい、差別をする……。よく聞くと、ご友人のフランス人夫妻が結婚記念日のお祝いに、わざわざ日本までやって来た。そして、前からずっと行きたいと思っていた京都の有名懐石料理店に連絡したら、理由もなく予約を断られてしまった、というのです。

その店は私自身も何度か行ったところなので、「外国人だから」という理由で断るとは思えません。高級店ではあっても、いわゆる「一見さんお断り」ではないはずです。

おかしいなと思って、「友人夫婦が行きたいと言っているのですが、お席は空いていませんか」と連絡してみると、「空いていますよ、どうぞ、どうぞ」とすんなり予約が取れました。

そこで私が、このフランス人のご夫婦のことを話したら、さっき断ったのには、明確な理由があったのです。

「お客様に気持ちよくお食事してもらうため」の裏返し

店主が言うには、「私どもの料理は、食材や調理法にこだわりがあるので、細かく説明したうえで、じゅうぶんに理解して味わっていただきたい。言葉や習慣の壁があって、それが理解できないお客様には、お料理をお出しできないのです」と。

言葉の通じない外国人であっても、泊まっているホテル経由で連絡をもらい、ホテルのコンシェルジュから説明してもらうとか、あるいは私が同行して、最初の説明だけでも通訳するなど、なんらかの保証があれば受け入れることができるそうです。でも、「じかにご連絡をいただいた場合は、すべてお断りしています」とはっきり言われてしまいました。

まあ、簡単に言えば、「料理や器の価値がわからない客には食べてもらわなくてもいい」ということですが、べつの視点で言えば、「お客様に気持ちよくお食事してもらうためには、丁寧な説明が必要」ということになるのです。つまりは、京都風のサービス精神の裏返しとも言えるのです。

最近はインバウンドが急に増えたおかげで、宗教上の理由で食べられない食材があるのに、言葉が伝わらずに出してしまい、トラブルになるケースもよく耳にします。そのため、京都ではじっさいに「外国人の一見さんお断り」は、けっこうあるようなのです。

とはいえ、なかなか「一見さんお断り」なんて言えないものです。京都の人に聞いても、「うちの店では、そんな失礼なことはようしません」と言うのですが、実際には「ようしている」のが京都です。

観光客の多い京都で、こんな理由からお客様を断っていたら、商売にならないのではないか、と思うかもしれませんが、京都人はそうやって、変わらない「京都」を守ってきたのです。

問題のフランス人夫婦は、私が同行して無事に食事することができました。和食の粋を堪能し、満足して夫婦円満で、帰って行きました。

京都のいけず体験

京都で暮らしていると、「それっておかしくない?」と思うことがあります。京都の人に話すと「京都の人にとっては当たり前や」と笑われますが。

たとえば、家の近くに駐車場を借りていた頃のことです。

ある日、駐車場の大家さんが来て、「サコさん、車が線をはみ出してるって苦情が来たから入れ直して」と言うのです。

行ってみたら、私の車庫入れが雑で、となりの駐車スペースとのあいだの白いラインに車輪が乗っていました。「すみません」とあやまってすぐさま入れ直したのですが、考えてみたら、となりの駐車スペースを借りている人は真向かいに住んでいるご近所さんです。駐車場でもよく会うし、あいさつもしている。それなのに、私にはなにも言わずに、駐車場の管理会社に連絡して、その管理会社が大家さんに連絡して、大家さんが私のところに来る。これって、なにかおかしくないですか。直接言えばすむことなのに、人を介して文句を言うわけです。

思い返せば、べつの日に、私が駐車場に車を入れようと思ったら、ちょうどその人が洗車をしている最中で、私の駐車スペースにバケツやタワシなどの道具が散乱していた。まあ、急ぐことはないので、しばらく路駐して待ってあげたこともあるのです。

こちらがそうやって何度か配慮したことは、その人もわかっているはずなのに、私の一度のミスは許さないんですね。しかも、私に直接言うのではなく、大家さんを通して文句を言ってくるのです。

1週間以上もゴミといっしょに過ごしたマリの友人

京都の人は、相手と直接ぶつかることを極端に嫌います。本人に文句を言う場合でも、「線をちょっとはみ出してるよ。私はかまへんのだけど」と、「自分は責めていない」という立場を示します。これが本当かどうかは、いまだに区別がつかないことがあります。

マリ人の知り合いが、京都の民泊で一軒家を借りたときのことです。大家さんから「ゴミは外に出さないでください。私が処理しますから」と言われ、1週間以上もゴミといっしょに過ごしたというのです。

たしかに京都はゴミの出し方に厳しく、細かいルールがいくつもあります。宿泊客にいちいち教えるのは面倒かもしれません。しかし1週間以上も滞在する場合はしっかりルールを教えて、自分たちで出してもらったほうがいいはずです。

それでも、本人たちにやらせないのは、教えるのが面倒なだけでなく、「ご近所から文句がくるから」という理由が大きいのです。

わが家の近所にも民泊施設があって、利用者の外国人が、ゴミの日ではない日にゴミを出しに来たことがあります。私は「今日はゴミを出す日ではありませんよ」とゴミ出しのルールを説明して、持ち帰ってもらいました。

もし、私が出くわさなければ、彼はゴミを置いていったはずです。そのゴミはだれかご近所さんが処分します。外国人に注意するわけではありません。「あそこの民泊の人たちが、こんなゴミの出し方してはった」と近所で噂になり、大家さんの耳に入るわけです。大家さんは、ご近所の目を気にして、民泊のお客さんに説明などはせず、とにかく「ゴミは自分で出さないように」となるのです。

京都の人は「近所の情報通」

このように、ご近所に暮らしている人のことを知りたがる、何かにつけて介入したがるのも、京都ならではのことです。私の家には外国からいろいろな人が泊まりに来るので、何度もそのような場面に出くわしています。

パリに住む妹の娘、つまり姪っ子が遊びに来たときも、しばらく滞在するのでゴミの出し方を教えました。朝、いっしょに玄関を出て、ゴミの収集所に着いたとたんに、ご近所さんの女性がさっと現れて「ゴミを出すときは、ネットをこういうふうに外して、こんな感じで置くのよ」と頼みもしないのに、姪っ子に教えだしたのです。

私は20年以上ここに住んで、20年以上ゴミも捨てています。その私を差し置いて、じかに指導しようとする。なんでやねんと思ったのですが、どうやら「サコさん家に最近来ているお客さんは何者?」と確認しているようなのです。つまり、近所に新顔が入ってきたら、どんな人物なのか、ささいなことでもいいから知りたい。サコとはどういう関係なのか、いつまでいるのか、本当はそういうことを知りたいから、ゴミ出しを指導するという名目で、情報を引き出すわけです。

京都の人は、ご近所の情報を本当によく知っています。「最近、新しく越してきた学生さん、たまたま聞いたら法学部の学生ですって」などとよく話しています。

噂話が好きなのは、私が生まれ育ったマリも同じです。地縁社会ですから、「だれそれの息子がだれそれと結婚して、どうのこうの」としょっちゅう話していました。

しかし京都に来たころは、京都人の噂好きに驚かされました。私は、日本人というのは人間関係も含めて合理的なのだろうと思っていたからです。でも京都は違った。びっくりしたけれど、親近感を抱いたのも事実です。

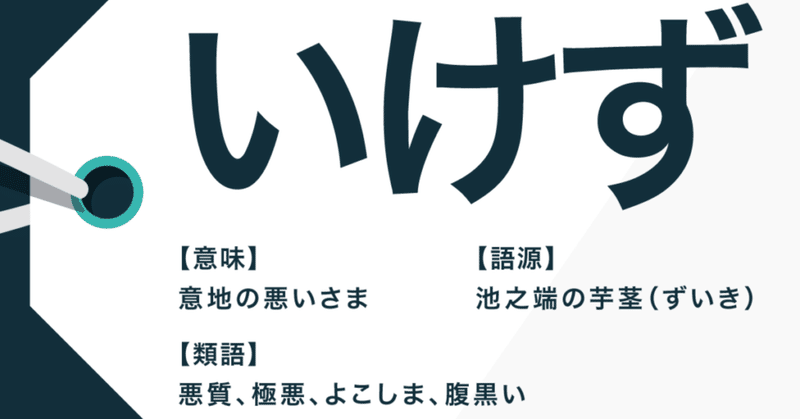

こういうことも、いわゆる「京都のいけず」かもしれません。「いけず」とは、意地悪という意味です。これは嫌いな人にだけでなく、好きな人にも使う場合があります。「ほんま、この人、いけずやわ」なんて恋人どうしで甘えるときに使うのです。そんな意味も含めて、私も、京都はいけずだなと思っています。

50人で囲む食卓

私が日本にはじめて来たのは友人の家に来た年ですから、それからちょうど30年になります。故郷で過ごした時間より日本で暮らした時間のほうが長くなりました。とはいえ私のバックグラウンドは、生まれ育ったアフリカのマリ共和国です。

マリ共和国はアフリカ大陸の西側に位置する国で、広さは日本の約3倍、国土の3分の2はサハラ砂漠です。国の中心を流れるニジェール川や西部を流れるセネガル川の沿岸には農耕地が広がり、最大の産業は金の採掘で、綿花栽培を中心とした農業と牧畜も大きな産業となっています。

私はその首都バマコで生まれました。マリというのは動物の「カバ」で、バマコは「ワニの川」という意味です。

マリの家はたいてい大家族です。多くは一夫多妻で、4人まで奥さんをもらうことができます。私の親しい友人は28人兄弟でした。私の家族は父、母、妹と弟と私の5人。それだけで友だちに負けているというくやしさがありましたね。

それでも家にはおじいちゃんやおばあちゃん、おじさん、おばさん、その子どもなど、だいたい20人くらいがいっしょに暮らしていました。マリでは少ないほうです。28人兄弟の友だちの家なんて50人以上がいっしょに暮らしているのですから。

友だちの家に遊びに行くこともありましたが、食事のときも大変です。洗面器のような大きな器に盛られた料理をとり囲み、一斉に手で食べるのですが、食事開始!となったら、熱いとかなんとか言っていられない。早く食べないとなくなってしまうから、すごいスピードで食べていました。

私の家はその家に比べれば、人が少ないので、ひとりひとり自分の皿とスプーンで食べていましたけれど、それでも大勢で食事をすることには変わりありませんでした。

マリでは一番目の奥さんが結婚の届出をするときに、一夫一妻か一夫多妻かを選ぶことができます。婚姻届にサインをするのは、一種の契約なのです。一夫多妻というと日本では抵抗があるかもしれませんが、マリではシングルマザーが生活するのは大変なので、たとえば、夫が亡くなったら、子どもを夫の家に残し、別の人と再婚して第二夫人になるというように、再婚しやすい制度にもなっていて、それが女性を守る福祉的な意味合いも含んでいるのです。

奥さんには本妻も側妻(そばめ)もありません。立場は平等で、一般には同じ敷地で暮らします。そして、2日ずつ順番で奥さんをします。2日ごとにだんなさんが寝泊まりする部屋を変えるわけです。しかも、その2日間、担当の奥さんは、家族全員の食事と子どもの面倒をみます。自分の子どもだけではありません。たとえば28人きょうだいの友だちの家であれば、その日の担当の奧さんが、28人全員の面倒をみなければなりません。

でも、奥さんにも能力の差があるので、あの奥さんのときはご飯がおいしいとか、あの奥さんのときはご飯がいまいちなので外食するとか、そんなことを言いながら、わいわいと生活しています。

50人分の食事なんて大変だと思うかもしれませんが、4人の奥さんがいる場合、2日間、家事をすれば、6日間はお休みできるわけです。そう考えると楽だと思いませんか。

私が生まれ育ったマリ共和国、京都と似てる?似てない?

家族や子どもが多いので、マリではお父さんは遠い存在です。日本のように子どもとべったりつきあうことはしません。ここぞというときに出てきて物を言う厳格なリーダー、それがお父さんです。だから、マリでは「お父さんに言うぞ」が、子どもをしつけるときに一番効く言葉です。

うちの大学の学生なんかは、「お父さんなんて、風呂上りにパンツ一丁でウロウロしているよ」といいますが、マリではお父さんが子どもにそういう姿を見せることはありません。食事も別格で、お父さんはひとりで食べるか、長男や次男などセレクトされた人たちといっしょのテーブルで取ります。まず、お父さんが食べ始めて、それを待って家族が食べ出します。

だから、気楽に話すことはできません。私が父親と普通に話すことができたのも、大学生になってからで、それまでは怒られた記憶しかありません。まあ、私も怒られるようなことばかりする子どもだったのですが。

私がやんちゃばかりするので心配だったのでしょう、小4から中3までセグーという町にある母方の親戚の家に預けられることになりました。「田舎で勉強に専念しろ」ということです。「長男としての自覚を持て」という意味もあったかもしれません。じつは父も若いころ、親戚の家で厳しく育てられた経験があるのです。それで私にも、お坊ちゃんばかりの私立学校で過ごすより、親戚の家で厳しい経験をさせるほうがいいと考えたようです。

その親戚は学校の先生をしていて、勉強をサボるとひどく叱られました。それに田舎の家ですから、実家の恵まれた環境とは違い、水道も電気もありません。1日に何度も 井戸の水を汲まなければならず、勉強もオイルランプの灯りでしていました。

夏休みには家に帰れるのですが、私は過酷な田舎暮らしが嫌で一度、脱走して実家に帰ったこともありました。しかし、その日のうちに連れ戻されてしまいました。

大変でしたが、その過酷な生活のおかげで成績はよく、全国の成績上位者だけが入学できる技術系の特別高校に進学が決まり、6年後、ようやく実家に戻れました。

家族のあり方はまったく違いますが、日本でも以前はおじいちゃん、おばあちゃん、その子どもや孫がいっしょに暮らし、お父さんは一家の大黒柱として怖がられていました。いまでも京都の老舗などでは、大家族がいっしょに暮らしているところもあります。

京都のご近所づきあいなども、家族ではありませんが、コミュニティという意味では通じるところがあるように思います。

排他的で独特の習慣のある京都で、長年暮らして来られたのは、マリ的な大家族のコミュニケーションが身についていたからかもしれません。

家族も親戚も近所の人もウェルカムなマリ的大家族の暮らし方と、京都の人と人のつながりには似ているところもあるような気がするのです。

フランク・ロイドのエッセイ集

サポートしていただき、感謝、感激!