Z世代が求める会社とは

先週中盤は、とある街の中小企業経営者が集う研究会にてB Corp認証のお話をさせていただいた。100年を超える企業を率いる名士や、そろそろ孫に経営を引き渡すという方もいらっしゃるなかで「B Corp」というのはどう響くのか。正直不安しかなかったが、運営の方の絶大なるサポートも得て、最後は「B Corpに乾杯」もしてくださった。

そもそもこの研究会は

1990年代に設立されていて、その後何年か経過した創立の節目にインタビューされた記事の中で、研究会の会長さんが「経営者というのは『お山の大将』『裸の王様』になりがちで、社内では自分の行動を笑ったりけなしてくれる人がいない。謙虚な気持ちで自分を客観視するためにも・・・(中略)いかに人の意見に耳を傾け、対話することができるかがポイントだと考える」と話している。異業種間交流グループというのはいつの時代も活動されているのだと思うが、特に経営者を集め、自らを省みて学び続ける、というのは既にB Corpマインドとも言えるかもしれない。

お話をするに至るまで

その研究会が所在する場所で、ベンチャー企業向けに私がB Corpの紹介をしたことがきっかけだった。運営の方も遊びにいらっしゃっていて、「ぜひうちの研究会でもB Corpのことを話して欲しい」とお声がけいただいたのだ。とはいえ、会員の皆さまの平均年齢は70歳前。人生の大先輩にこんな若造がいいんだろうか。少し研究会内で議論され、「では9月にお願いします」と吉報が届いた。

予習の宿題作り

B Corp認証取得に必要なアセスメントの「ミニ版をみんなにやってもらったらどうか?」というご提案をいただき、ミニテストを作成した。ミニテストは実は以前から要望があり、作っていたものがある。だが選び切ることができなかったり、B Corpの本質を理解してもらうにはやはり全問をやってもらうのがいいのではないかなど、悩みは尽きなかった。しかし今回のオーディエンスがはっきりしていたので、「同じ中小企業でこういうことをやっている会社があるから例に出したら考えやすいのではないか」「これはどこでも必要性が言われているからわかってもらえるのではないか」と、アセスメントから20問選び、その質問の背景と具体例を示した。

実際に運営をしてくださっている方と3往復くらいやりとりさせていただき、「これは難しい」「アセスメントにこういう質問はないか」とフィードバックをいただいた。本当にありがたかったし、私にとても勉強になった。

1番伝えたかったこと

今回のタイトルは「サステナ経営最前線 Z世代がふりむく会社とは」。既に何十年、100年前後会社を存続させてきた経営者の皆さまにとっても「ふりむく」ような内容にと、運営の方と一緒に決めた。

私が言いたいのは、「Z世代は環境とか社会に配慮した会社を選びますよ」という単純なメッセージだけではない。結論、そうなのだが、それだけを言われると「ほんと?」って疑いたくなる、私も(笑)。

環境問題や社会課題に関心があるのはZ世代、だけではないと私は思う。

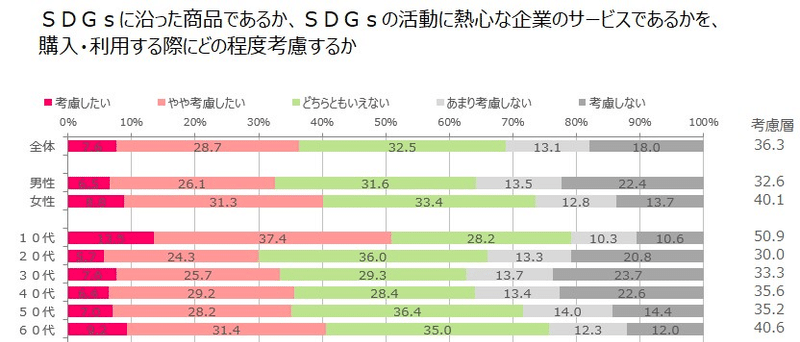

仮に主に20代がZ世代と置き、SDGsに関する調査を眺めてみると、例えば朝日新聞社が行った「SDGs認知度調査」で、企業がSDGsに沿っているか・活動に熱心かを考慮する人の割合は、もちろん学校でSDGs教育真っ盛りの10代を除くと、20代より実は60代の方が多かったりもする。「歳をとればお金や時間に余裕があるからでしょ?」「テレビ世代だから、テレビでSDGs特集をやたらやっていて洗脳されたのでは?」いろいろあるかもしれないが、「若い人の方が意識高い」と言って何かを諦めたりしていたらそれはもったいないかもしれない。

電通の調査では、SDGsについて好印象かどうかを尋ねる問いで、年齢が上がるにつれて高くなっているようにも見える。

好印象かどうかという絶妙な質問であるが故、もしかしたら、いやいや、20代は既に「ウォッシュ」を見抜いていて、企業のSDGs宣伝だけでは物足りなくなっているのだ、だとすれば、なおさらB Corpのような本気度を示す認証が、企業・消費者双方に重宝されるかもしれない。

それで実際に就活生が求めることの経年変化を見てみると、この何が起こるかわからない変化の激しい世の中で当然ながら「安定」が1番求められている。ついでに給料の良い会社も伸びてきている。なんだ、別に「社会貢献している会社」「SDGsの取り組みが優れている会社」ではないじゃないか、とも思う。

しかし、この「安定している会社」とはなんだろうか。

「安定」というと、同じことを繰り返し・変わらずにいる、というイメージだ。しかし、例えばコロナウィルスで誰しもの生活が一変してしまうような今の世の中においての「安定」とは、変化に対して適応でき、これまで通りか違った形で業績を出し続けることだと私は捉えている。変化をキャッチしたり、見えないものを見える化して備えたり、多様な見方で判断する。だからCO2を計測したり、ダイバーシティ推進が重要なのである。

イギリスのB Lab支部が調査した結果によると、中小企業全体とB Corp企業とで比較した場合、売上高の成長率はB Corp企業がはるかに高いということがわかっている。「B Corpだから儲かる」という因果より、「B Corpのような企業は一般的な企業より成長もしている」という相関なのだと思うが、B Corpのように様々なステークホルダーの視点で物事を考え、決断し、職場のダイバーシティや従業員のエンゲージメントを大切にするような会社なら、きっと何かの変化をキャッチし、それに対応するだけの「優秀」な従業員たちを抱えているということなのかもしれない。

講義の後の宴席で

隣の方たちが、

「僕が今日の話で1番『そうだな』って思ったのは、今の時代の『安定』というのが変化を捉えるっていう話でさ・・」

と話しているのを耳にした時は本当に嬉しかった。何十年の経営をしてきた中で、3つくらいの山を乗り越えてきたそうだが、そこでの教訓にも通ずるところがあったようだ。

別の隣の方は、

「私は年だし、『イクメン』とか大嫌いなの。働く自由があるなら主婦っていう選択肢もありでしょ。でも、今日の話を聞いて、ちょっと改めようと思った」。

私も決して「女子はみんな社会(会社)で活躍しよう」と言うつもりはない。私もいろんな考えがあってもいいと思う。でも何か凝り固まっている考えがあって、その目線を少し広げようと思っていらっしゃるのだとしたら心強い。

志を共にした方とともに、これからこの地域を盛り上げようという話になっている。私もどんな人に何を伝えると「B Corp」がわかるのか、勉強の日々である。

※ここでのコメントはB Labの考えとは独立したもので、個人の見解によるものです。ご意見のある方はこちらのフォームにてお送りください。