【一筆】絵と短歌と詩と

アートの展示や販売を手がける「ART(アート) HOUSE(ハウス)」では、

口語短歌で女性の日常や心の1シーンを表現されている高田ほのかさんの短歌に合わせて、

11名の作家さん達が、2枚の絵を描く企画展を開催していたんですね。

代表の吉竹千恵美オーナーは、ニューヨーク発のポップアートを日本でも広めたいと、1995年に、大阪市中央区の商業施設「心斎橋OPA(オーパ)」でポップアートの販売を始めたそうです。

絵を眺め、作家さん達とお客様が笑い合うさまを、絵として眺めていたり、楽しい企画展ですね(^^♪

現代的で新鮮な短歌と、個性的な作家さんたちのイラストレーションの中から、素敵な装画も手掛けられている、

フリーランスイラストレーターである宮崎ひかりさんの作品を紹介してみますね。

BGMは、この曲かな♪

現在、同店は、若手アーティストの登竜門的存在になっているそうですよ。

そう言えば、「岩波現代短歌辞典」の中に出てくる「きりん」の項目には、二首引用されていました。

確かに言われてみればそうなのですが、万葉の昔から短詩型文学は、寄物陳思(※)を型としてきており、動物に限らず、短歌に登場するすべてのアイテムは、多くの場合、意味から無垢であることはないそうです。

※印:

《万葉集》中の相聞(そうもん)の歌を表現様式上から3分類した名称の一つ。

正述心緒歌(ただにおもいをのぶるうた)(心に思うことを直接表現する)、寄物陳思歌(ものによせておもいをのぶるうた)(物に託して思いを表現する)の2分類と並び、物だけを表面的に歌って思いを表現する、いわゆる隠喩(いんゆ)の歌をいう。

しかし寄物陳思歌との境界が不明瞭な場合もある。

即ち、物に寄せて思いを述べており、短歌に詠まれたアイテムには、本来の存在に加えて意味という負荷がかかっているんですね。

「万葉集入門」(岩波ジュニア新書)鈴木日出男(著)

その負荷の多くは、作者の心情の外的投影であり、寄物陳思のために、作者が、どのようなアイテムが選ばれるのかは、そのアイテムの顕著な特徴に依存する事が多いのだとか。

この顕著な特徴を、最近の言語学では、認知的プロファイリングにおける「際立ち」 (saliency)と呼ぶそうです。

これを、逆方向に辿る過程の中で、読者は、短歌に詠まれたアイテムの「際立ち」に着目し、そこから陳思(物に託して思いを表現することで、正月の設え、お節料理など物、形の一つ一つに願いが込めることも、その一例ですね。)である作者の心情へと、遡行する読みを行うことになります。

折角なので、キリン繋がりで、色んなキリン、きりん、麒麟?な短歌や詩、そして絵画等を、紹介しておきますので、気が向いたら、キリンの何処が「際立ち」なのか?を考えながら、ちょっと読んでみては、如何でしょうか?(^^)

【キリン、きりん、麒麟で短歌】

「あきかぜの中にきりんを見て立てばああ我といふ暗きかたまり」高野公彦

「あみめきりん茫洋とせるまなざしの霜月檻のうちより暮れて」中津昌子

「あをぞらの加減を鼻でふれてみてきりんはけふも斑のもやう」山崎郁子

「いづへよりくるしく空の垂れ来しや麒麟ひつそり立ちあがりたり」阪森郁代

「おだやかな眼差しかへすキリンたちいつも遠くが見えてゐるから」田中教子

「おまえにも麒麟にもない喉ぼとけ曝し歩まんマフラーほどいて」吉川宏志

「キリン舎にキリンは帰り夕暮れの泥濘に黒きキリンの足跡」三井修

「サファリパークは淋しい冬になるだらういつか麒麟が滅びしのちは」松原未知子

「スランプの僕の脳みそ唄うのはキリンレモンのリフレイン」樋口智子

「たとうれば留守番電話のやさしさにキリンは立てり秋草を踏み」吉川宏志

「ひいやりと動くキリンの脚つきは君と震わす音叉のように」野口あや子

「一日の終わりに首を傾けて麒麟は夏の動力降ろす」小島なお

「横顔のきりんの睫毛長くして空の中にて痛くまたたく」前田康子

「夏の風キリンの首を降りてきて誰からも遠くいたき昼なり」梅内美華子

「故郷近くなりて潰せるビール缶の麒麟のまなこ海を見るべし」島田幸典

「思想とやはかなきものを音たててああゆるやかにキリンは歩む」小池光

「紙コップ熱きを妻に手渡せりキリンの首は秋風を漕ぐ」吉川宏志

「若き日の苦しからむかびしびしと首打ちかはす麒麟を見れば」小池光

「首と首互みに鳴らす子きりんの股間きららに風薫る夕」加藤孝男

「秋風(しゅうふう)に思ひ屈することあれど天(あめ)なるや若き麒麟の面(つら)」塚本邦雄

「春の日の麒麟のような山のかげに僕の生まれた村が見える」中野嘉一

「人群れて白き階段登りゆく 空にキリンの首折れている」嵯峨直樹

「水飲むとあをあをと深き首垂れてキリンがかたむく夕べの水へ」川野里子

「睡りゐる麒麟の夢はその首の高みにあらむあけぼのの月」大塚寅彦

「昔からそこにあるのが夕闇か キリンは四肢を折り畳みつつ」吉川宏志

「谷中より風ながれゆく晩夏おそなつのキリンをみあぐ夕暮れにけり」小高賢

「楠若葉すでに夕映 屋上にわれはキリンの視野を寂しむ」一ノ関忠人

「熱たかき夜半に想へばかの日見し麒麟の舌は何か黒かりき」中城ふみ子

「梅雨晴れの白き陽のさす柵のなか夢遊病者のキリンがあゆむ」吉川宏志

「半信のダーウィンの本中空へ伸びる麒麟の黒長き舌」大野道夫

「膝を折るきりんの檻に背をつけて雨より深いくちづけをして」ひぐらしひなつ

「分節はいたく苦しもゆるやかにキリンの舌が枝にからまる」加藤治郎

「両脚をひらきておのれ身を低め地のものを食むときの麒麟よ」柏原千恵子

「麒麟この異形のものがゆつくりと首めぐらしてわれを見おろす」蒔田さくら子

【キリンの詩】

「キリンの洗濯」高階杞一(著)

二日に一度

この部屋で キリンの洗濯をする

キリンは首が長いので

隠しても

ついつい窓からはみでてしまう

折りたためたらいいんだけれど

傘や

月日のように

そうすれば

大家さん

に責められることもない

生き物は飼わないようにって言ったでしょ って

言われ その度に

同じ言い訳ばかりしなくたってすむ

飼ってるじゃなくて、つまり

やってくるんです

いつも 信じてはくれないけれど

ほんとに やってくるんだ

夜に

どこからか

洗ってくれろ洗ってくれろ

と

眠りかけたぼくに

言う

だから

二日に一度はキリンを干して

家を出る

天気のいい日は

遠く離れた職場からでもそのキリンが見える

窓から

洗いたての首を突き出して

じっと

遠い所を見ているキリンが見える

この詩集の「帯文」には、

「H氏賞(第40回)受賞詩集

高階杞一にはなぜがない。一直線に矛盾を突っ走る。

ホッチキスが人間をとめたり、部屋が口をあけて泣いたり、二日に一度キリンの洗濯をしたりする未知の爽快さに出会う高階杞一はこの“ずれ”と“ゆがみ”を真面目な顔で詩にまとめた。

彼流に言うと、顔がうまくほどけないから、らしい。

読者は知らないうちに、彼の座敷に座らされて、甘い笑いと苦いペーソスを飲まされるのだ。」

という藤富保男さんの文章が載っていて、まるで書評を兼ねているようですね。

【参考図書】

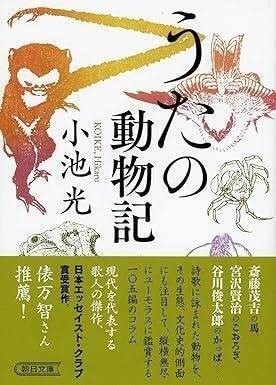

「うたの動物記」(朝日文庫)小池光(著)

「短歌博物誌」(文春新書)樋口覚(著)

「短歌俳句 動物表現辞典 歳時記版」大岡信(監修)

「サキサキ オノマトペの短歌」穂村弘(編)高畠那生(イラスト)

「君になりたい―恋の短歌」穂村弘(編)後藤貴志(イラスト)

「ぺったんぺったん白鳥がくる―動物の短歌」穂村弘(編)青山明弘(イラスト)

【ダリ「燃えるキリン」】

キリンの絵画で思い出したのですが、「燃えるキリン」(1937年)って、ご存知ですか?

スペインの超現実主義的なサルバドール・ダリの絵画です。

ダリによれば、「燃えるキリン」は、宇宙の終末論を表現するモンスターのようなものなんだとか・・・

「燃えるキリン 黒田喜夫 詩文撰」黒田喜夫(著)

未読だけど、不思議に静謐で硬質の抒情に溢れた秀作なんだとか。

サルバドール・ダリの、この油彩画「燃えるキリン」(1937年)に想を得たと考えられる詩だそうですよ(@@)

【邦楽】

な、なんと!

こんなアーティストもいたんだねぇ、世界は深すぎるぜ^^;

川崎テツシと燃えるキリン「サンデーモーニング」

sasakure.UK「麒麟」

宮下遊 × ツミキ「麒麟が死ぬ迄」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?