⑦見えない基盤としての図書館という公共空間と、過程重視の怖さと、人生について(共通テストを終えて)

2024.1.14(Facebookで投稿したやつのコピペ)

とても適当な題名ですみません。そして過去一?長くなったので、全部読まれるのはだるいかもしれませんのであまり無理しないでくださいね。そういう私は、自己採点をして、第一志望は(平均ではなく絶対評価なので)受からないだろうということと、第二志望もボーダーに際どいことを悟った状態で、何かしていないと辛いので書いています。

共通テスト

初めに共通テストの振り返りをすると、数学をもっと取れていたらなと、2じゃなくて2Bを解いていたら際どいラインには行けたかもしれないとか、自分の全てを憎みたくなる気持ちです。他の科目でも、あるあるな「2と3で迷って」みたいなものを人生で初めて経験して、あーこれが受験というやつかと、人生18年目にして身をもって痛感しました。うーん。メンタルはやられています。自分自身が辛いというよりかは、お世話になったあの人にもあの先生にも謝らなきゃ、本当に申し訳ないな、といった気持ちが強いかもしれません。もちろん、この大学で学びたい、研究したい、この先生たちの授業を受けたい、という気持ちが叶わないと思うと、今更とてつもなく辛いです。本当に好きになっていたんです、その大学のことが。一年前の私には想像もつきませんが、大学で学びたいと思わせてくれた大学でした。そして何より「人たち」でした。その「人たち」に会えなくなるわけではありませんが、その大学の学生であることのアドバンテージは少なからずあると思うので、まだうまく気持ちを整理することができません。

全ては勉強不足で自己責任です。ただどうしても、意地でも、頑固になってでも、あの高三の夏休みから12月までの奔走した数ヶ月間と、私の日常を後悔はしたくないし、私だけでも肯定したいと、思ってしまいます。最高に楽しい時間でしたし、あの時、したいことで、するべきことだったと、大学にいけないことが確定した今でもその気持ちは意外にも心の中にあります。あの論文や文章がなくても、その大学に出願することはできたかもしれないけれど、それでも私はあの論文でその大学に向き合いたかったのだと思います。それに、自分の共通テストという学力が見合わなかったのは、私の頭が良くないことが原因なので、なんとも言えません。本当に反省しています。テスト慣れしておくべきだったかもしれません。学校の模試以外も受けておけば良かったのかな。でも模試、高いし、塾も、高い。

共通テストという試験そのものは、良問か悪問かということは私は専門ではないため判断することはできませんが、文章が小さい文字でたくさんあるので、私は苦手だなと感じました。訓練したら速読はできると聞いたのでやったのですが、文字が、文字として、どうしたらクリアに見えるんでしょう。口頭試験とか作ってくれないかな(ぼやき)。あと普通に疲れますね!二日間も、朝から夜まで、椅子も硬く、私は今腰から背中にかけて激痛が走ってます。痛すぎて、立ち食い蕎麦ならぬ「共通立ち解きテスト」みたいなことを妄想していました。このすぐ妄想に思考が飛んでしまう癖、直します。あと制限時間付きのものってなんか怖いなぁと思います。

一方で、共通テストではないのですが、センターの過去問を解いていて、マズローの欲求階層説について、初めて学んだときに「本当にこんなピラミッド型か?」と思いながら学んでいたのですが、マズローはそうではない場合もあるとしているということについて綴られているリード文があって、それを読んだ時私はセンターの過去問を解いて良かったと思いました。マズローさんについて誤解したままこの先人生を生きることにならなくて良かったと思いました。その点で、共通テストの会話させて現代文かと思うようなリード文ではなく「あー大学の先生が作ったんだろうな」と思わせるような、教科書の知識をもとにその主張の新たな一面を掲示しながら問題が綴られているセンター試験の倫理政治経済の問題は嫌いではありませんでした。ただの主観です。でもマズローのことは本当に良かった。

共通テストはこれくらいにしておき、ここからは、私の集中力の無さアピールを、公共図書館と絡めながらお話しできればと思います(?)

インフラ的な仕事と人間によるつながり

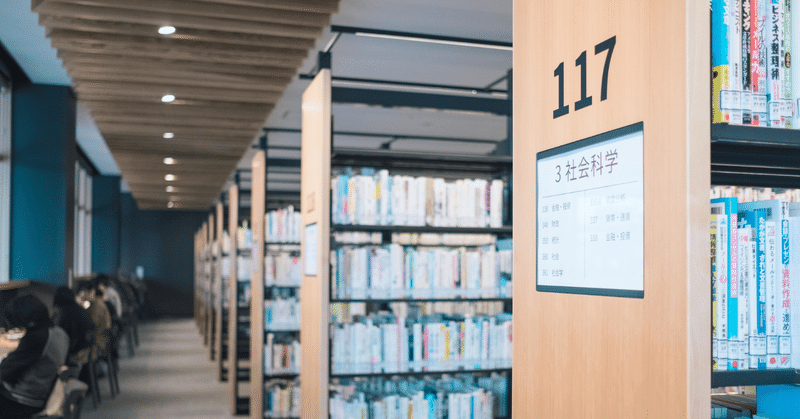

私の受験期の勉強場所は専らカフェか中央図書館でした(定期券内にある唯一の勉強できる図書館だった)。そしてそこで私は、警備員という仕事と公共空間について考えるきっかけをえました。無音が苦手なので基本はカフェなのですが(破産しそう)、本番は図書館に近い空気と音だろうと思い、後半は嫌々図書館に行っていました。もともと小さい頃から図書館に行く習慣もありませんでしたし、幼い頃行った時恐怖体験をしたことがあるので、長居することは苦手で、本も読む習慣がなかった人間なのでとにかく「図書館」というのは無縁な空間でした。実際その図書館は、色々な方がいらっしゃいました。比較的高齢の方か勉強する学生が多く、充電もできるし場所によってはWi-Fiもあり、トイレも冷水機もあるので、ホームレスっぽい人もちらほらいるかな、といった感じの場所です。でもこの図書館には、私の近所のそれにはいない「警備員」という存在がいます。いつも門のところにいて、定期的に館内の見回りにもきてくださっていて、私にとっては神様みたいな絶対的に安心な存在でした。警備員さんのおかげで、図書館で勉強できたと言っても過言ではありません。しかしどうでしょう。警備員の世間での評価は高いものだとは言えません。社会に蔓延る言葉を用いるとすれば「高度なスキルを要求されない」「付加価値が高い仕事とは言えない」からでしょうか。本当に高度なスキルを要求されないかどうかはまた違うような気もしますが、一度その話を置いたとしても、どれだけそれも大事な仕事の一つだと言っても、それもまた私の綺麗事に過ぎないと、自分でも思ってしまうのです。きっと私は、警備員になろうとは思わないだろうからです。私はこのことが、受験期の一つのテーマでした(もう一つは後述)。どの仕事も大切なはずなのに、インフラのように本当に身近で大切な仕事に対する社会の目は冷たい。現実としても、保育士のお給料などの問題も時折ニュースで見かけます。そしてさらに悲しいのは、働いているその人自身がその仕事に自信を持てなくなっていく場合です。

つい、本当に喧嘩を売っているわけではなく、道ですれ違う人全員に「あなたが今している仕事は、あなたのやりたいことでしたか?」と問いたくなりました。それはやりたい仕事をした方がいい、というニュアンスではなく、もしあなたがその仕事を嫌だと思っているとしたら、それはもっと世間からの評価が高い仕事が良かったということですか。それとも生活するには苦しいからですか。それとも別にあなたのしたい仕事があるからですか。そのあなたのやりたい仕事、の「やりたい」と思う気持ちは何によって芽生えているものですか。そう、聴きたくなってしまいました。私は、単純作業っぽいものはなんでも「機械にやらせればいい」という気持ちにはどうもなれません。どうしても人が不足していて苦しい場合は手段の一つとして発展していくことは悪いことではないと思います。図書館の警備なんて、防犯システム等がもっと発展すれば「防犯」という観点では人などいらないのかもしれません。だけどそれでも、もう勉強に疲れて死にそう時に帰りの門で

警「お疲れ様です」

私「お疲れ様です。寒くないのですか」

警「実は中にヒーターがあるんです。秘密ですよ☺️」

といったやりとりや、大切なハンカチを無くしてしまって、ここに届いていないか聞いた時「見回りの時にもう一度探してみますが、まだここにはありません。思い入れのあるものだったのですか」そのあともすれ違うたびに、まだ見つかっていないことを伝えてくださって、もう諦めますと伝えた時に、ほっぺたが真っ赤になって寒そうにしながら「残念です」と言って下さった警備員さんは、私は人間として愛おしい存在だと思いました。実際直前期、学校もなく、人とも話さず、表情筋を10日間以上動かしていなかった私にとって、その温かいやりとりは、湯たんぽみたいに寄り添ってくれました。そしてそれは、学校の友人や先生など、知り合いには出来ないことだったと思っています。ある意味で赤の他人で、でもお互い見ないわけではない関係性だったからこその温かさだったのだと思います。私以外にも、おそらく長年この図書館に通っている人でしょうか。帰り際、人の流れがほぼない時間帯、必ず警備員の方と話しているおばあさんもいました。

決して話すことが図書館に行く一番の目的ではないのだけれど、1番ではないからこそ、そこでの関係性はゆるく、それでも温かい。私は今まで「地元」といったアイデンティティ的な何かはあまり感じてこなかった人間です。特産品があるわけでもなければ、何か観光名所があるわけでもない。でもこの図書館で自然発生している温かなやりとりが、たとえそれがこの場以外の場にもあるものだとしても、私の地元の誇れる光景として、私の心の中にあり続けるのだろうと思います。しかしこれらの魅力は、新たな住民を呼び込むことの直接的な要因にはなりにくく、地域の活性化が急務な場面ではあまり喜ばれる話ではないかもしれませんし、スポットが当たりにくいのかもしれません。でもどこにでもありそうな光景が、自分の生きているその地域にも日々当たり前のように流れていることって、本当に尊いなと思いました。

図書館という公共空間と教養

そして図書館が「公共空間である」ということは、私のもう一つの問いでした。前述のように、図書館の中にはホームレスらしき人もちらほら見かけます。それを嫌がり、クレームが入ることもあるそうです(筆者による司書さん調べ)。もちろん衛生面で嫌がる気持ちも分からないでもないのが本音ではあるのですが、図書館は読み書きをする限り、その権利が、本当の意味で全ての人に保証されている、その機会を得ることができる不思議な空間でもあります。ホームレスに限らず、仕事を辞めた高齢者の方々の多くいますが、本当にたくさん本を読んでいます。新聞や、雑誌もあれば、新書や文庫、図鑑を見入りように見てメモを取っている方もいます。図書館にいると、教養は、何歳からでも遅くないのだということに勇気づけられます。最近ホットな「教養」。スペシャリストではなくジェネラリストだと。なんでも融合して、幅広い視野持った人を育てようと。でも早期からやるべきだっていうのは何か違うとも思います。英語もそうですが、なんでも早期化によってその教育を施される私たちはパンクするし、大人たちは「あなたたちはもう遅い」とされてしまう。教養までもがそうなりつつあって世紀末かのような恐怖を感じます。今新しいタイプの塾が増えてきて(推薦入試用の)そこでしめされる教養は、高めようとすればするほど、私たちから「受容」を奪っていく気がします。主体性に対する批判にもつながるかもしれませんが、絵画を見たときの、あの引き込まれ、ただ言葉を失い、立ち尽くすあの瞬間に、何かしらの人間による価値は見出していけないようにも思うのです。何かになる、何かをするためのものではなく、ただそこにあり、ただそれをみたい、したいと思う。それは、結局はそこに価値があるという矛盾もありますが、強みとか利点とかを超えた確かさがあると思うのです。やばい話がわけわからなくなってきたぞ、そして眠い。でも教育関連で怖いなと思ったもう一つは、

大嫌いなエセ過程重視

結果重視から過程重視へ。

初めはいいと思っていたんです。プロセス重視っていいなって。でも、過程重視しようとするあまり、過程ありきの活動になりすぎているという体感もあります。本当にただの体感なのですが、よく先生に言われる「その過程に意味があるよ!」と言う言葉。なんだか違和感しかないのです。もちろん「あなたは何点、あなたは何点下がったね」みたいな数量結果至上主義みたいな先生も嫌ですが。でも、過程を重視することを前提とした学びって、正直、私たちにすごく「演じさせる」気がします。結果重視がよくなかったのは、まさに今の私みたいな感じで、受験が壊滅的すぎるという結果を前にした時に、自分でどうやってその辿ってきた道を解釈していくかの問題なだけで、他人から「君の道には価値がある」とか、歩く前から「これから歩く道はどう歩くかが大事なんだよ」と言われることではない気がするんです。今は私は歩んで生きた道を肯定できる気持ちと後悔する気持ちがせめぎ合ってて、その割合はこれからの人生で色々な瞬間に多分変動していくんだろうと思います。なのに何故か、結局過程を重視するという「結果」を前提とされているような感じがウゲーと思います。本来結果重視へのアンチテーゼとしてあったはずの存在がその本質を失って、結局人の「態度」を評価する道具化してしまっているように感じます。これは本当にただの体感です。

なくなり得ない(と思い込んでいる)もののありがたさ

話が大幅にそれましたが、一連の図書館の光景を見て、見えない基盤のありがたさのようなものを感じました。身近にあっても、それを利用しない例は挙げればキリがないかもしれません。しかしそれがそこにあるということ、特に図書館は、人間の基盤のような存在です。それが公共施設として、子供から高齢者まで幅広い層が共存できる空有間であるということ。身近にあるからこそ、普段それが基盤であることに気づくことは難しいのだと思いました。なくなり得ないものの有り難さに、ついうとくなってしまっていた自分を反省しました。警備員や保育士、ゴミ収集車の人、インフラ的な職業のありがたさを、忘れてはいけないなと。でも心に止めておくだけだと、結局のところ私は綺麗事を言う傍観者でしかありません。難しい。

そろそろ締めよう

さぁ、大学、どうしましょう。ここまでくると、行こうか迷ってきてしまいました。でも出願はもうすぐそこに。とりあえず、受けた方がいいですよね。出願しとけばよかったと後悔するのは嫌だしせっかく共通テスト受けたのだから。でもどこに出願しよう。あと二次試験無理だったらしばらく大学には行かないかもしれません。働かなきゃ。わおどうしよう。でも、どんなに行きたい大学があっても、浪人は、しないかな、と思います。やはり文章を読むのが私には苦痛な作業で仕方がありません。本や文章が嫌いなわけではないのです。ただ読むのが人の20倍くらいかかるだけで。ぜひ、読み上げ形式の共通テストが実施されることを心から祈っております。

こんなに共通テストで点数も取れないような私からは、きっと周囲から人は減っていくでしょう。しかしある友人の言葉をかりれば「それは離れていくべき人だ」と思って前向きに生きていこうと思います。自己中心的。でも本当に、共通テストが全てではないという慰め方があるのは理解していますが、私は「社会に求められている能力」がことごとくないということが明らかになったといった感じです。家族には「あなた日本語下手クソだしバカだもんね」というど正論を言われて凹んでいます。そして私はこれからも「何をやってもできない私」という揺るがない役割を家庭内で背負って生きていくことになるのです。そう思うと鬱ですね。でも、言い訳してはいけないと言いつつ、辛かったし、辛いなというのが本音です。まぁ結果は案の定、彼女の想定通り私はやっぱり出来ない子だったのですが。温かい友人や学校の先生に支えられて十分すぎるくらい幸せなはずなのに、家族からの温かい何かを求めようとする癖、直したいです。いい加減現実見なさい、自分。そして私は「付加価値の高い人材」でもなければ、光合成することさえ出来ない人間ですが、哺乳類サル目のホモサピエンスとして20%しかない地球上の酸素を吸いながら生きていこうかと思います。

そろそろ夜中の一時を回り眠い気がするので、それでは最後に、受験前に、どんな結果でも自分が生きていけるように、テスト終了後に、自分に送られてくるように設定しておいた言葉で締めくくりたいと思います。絶望の中で、それでも人はただ、生きていくのだと思います。

「これが人生か、ならばもう一度」 byニーチェ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?