日記 4/2(日)

ちゃんなべさんがスイクンをひろってきた。

子どものスイクンだ。

大きさは子犬くらい。

鳴き声も「キューン、クルルル」「ハッ、ハッ」ってかんじで、犬っぽい。

むらさき色のフサフサも、白いリボンみたいなヒラヒラもちゃんとあって、大人のスイクンをそのまま小さくしたみたい。

「なんですか、これは?」

ちゃんなべさんにきいた。

「なにって、スイクンですよ。ご覧の通り」

歯みがきしながらちゃんなべさんが答える。

「どうするんですか?」

「飼うんだよ、もちろん」

「いつまで?」

「決まってないけど」

「なに食べるんでしょう、スイクンって」

「わからない、魚肉ソーセージとかかな」

どこでひろってきたの、ときいても、ちゃんと答えてくれない。

雀荘の常連さんからあずかったとか、荒川の橋の下にすてられていたとか、日によってちがう。

「散歩もさせたほうが、いいんでしょうか」

「そらそうよ、あなた。バッタやカブトムシじゃないんだから。じゃあよろしくお願いしますね」

そう言うとちゃんなべさんはゴルフクラブを一本だけ握りしめ、打ちっぱなしへ出かけてしまう。

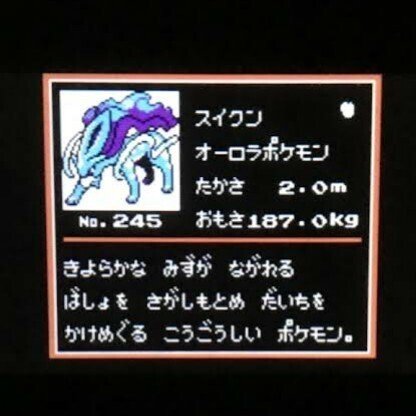

スイクンのことなんて何も知らないから、図書館に行ってしらべてみた(最近おやすみの日はよく図書館で勉強している)。

たかさ2メートル、おもさ187キロ。

そんなに大きくなったら、きっとアパートの床がぬけて大家さんに怒られてしまうけれど、いまのところそんなふうにはみえない。ボールで遊んだり、僕のふとんにフンをしたりしている。

***

ひかえめにいって憂うつだ。

散歩させて、エサをあげて、トイレをかたづけるのはまだいいけど、スイクンがいるだけで部屋がなんとなく湿っぽいし、寒い。もう冬も終わりなのに。

魚肉ソーセージは食べなくて、ドッグフードも、キャットフードも、パンの耳も試してみたけどだめで、サバ缶をごはんに混ぜたのをあげてみたらようやくモシャモシャ食べてくれた。

「お前ね、ごはんを食べた後は、ごちそうさまでしたをするものなんだよ」

僕はそう言ってみる。スイクンは舌をペロッとさせると、赤い目で僕をちらりと見ただけで、知らんぷりして、部屋のすみに行って丸くなってしまう。

犬みたいだと思ったけれど、暮らしているうちに、猫っぽくもあるとわかってきた。

わがまま。なつかない。窓が開いてたら勝手に出ていく。

そして、どこででも寝る。ザブトンでも寝るし、テーブルの下でも寝る。洗たく機の中でも寝るし、ちゃんなべさんのライダースジャケットの上でもよく寝ている。

いちど、お気に入りのスニーカーの片われがなくなったことがあって、くつ箱も部屋のなかも探したけどなくて、もしやと思ってアパートの裏庭を見てみたら、あった。裏庭のすみっこに泥まみれ、歯形まみれでころがっていた。

「君だね?」

僕がにらむと、スイクンは白いリボンをひらひらさせて、窓のすきまからするりと外へ逃げていった。

寝床をトイレにされてからは、夜はキッチンにふとんをしいて眠っている。

それもたいがいだったが、ベランダで育てているナスときゅうりを食べられたときは、温厚な僕もさすがにトサカにきた。

「うんざりだ!」

僕は叫んだ。

「大声を出すな!」

足の爪にネイルを塗っていたちゃんなべさんに叱られた。

「だって、だってスイクンが」

「だってもへちまもあるか。子どもなんだから仕方ないじゃないか」

こういうときスイクンはずるくて、クーンクーンと鳴きながらちゃんなべさんの足もとをぐるぐるまわる。

「よおしよし。かわいいねー君は」

むらさき色のフサフサを、ちゃんなべさんがわっしゃわっしゃとなでる。

スイクンがちらっと、僕を見る。

赤い目。

「……………!」

部屋が、グニャ~~~っとゆがむ気がした。

***

煮こんでいる。

ビーフシチューをぐつぐつ煮こんでいる。

ビーフシチューをぐつぐつ煮こみながら、僕の頭もぐつぐつと煮えたぎっている。

みそっかすにされた気分だ。

自分の家なのに、自分の家じゃなくなったみたいだ。

そんなにかわいいなら、あの犬、丸焼きにしてちゃんなべさんのお弁当にしてやろうか……と思ったが、鍋をぐるぐるかき回すうちにすこしずつ冷静になってきた。

子どものころは僕も、あんな感じだったんだろうか。

そんなことはない、と思うけど、そう思いたいだけで、誰だって子どものころはあんなものじゃないかという気もする。

ちゃんなべさんは新しいもの好きだから、どうせ長続きしないだろう、雀魂や筋トレやオートミールみたいに今度もどうせすぐ飽きるだろうとは思うけれど、それも、そんなふうに自分に言いきかせて、落ちつきたいだけなのかもしれない。

ちゃんなべさんはスイクンをかわいがるが、スイクンはそうでもない。

いつも一人ぼっちだし、それで平気な顔をしている。どこででも寝るし、どこにでも行く。朝も夜も、友だちも他人も、家の内も外もないみたいだ。

不思議なやつだ。まるで旅人だ。

あんなポケモン、いままで会ったことがない。

すこし、うらやましい。あんなふうにやれたら、おもしろいだろうな。僕はどうしてもまじめだから。

***

お花見に行こう、とちゃんなべさんが言った。

荒川の近くにいい場所があるらしい。

ちょっと遠いけど、歩いていくことにした。スイクンのリードを、めずらしくちゃんなべさんが持ってくれた。

いつのまにか、春だった。

「荒川赤羽桜堤緑地」というらしい。あらかわあかばねさくらつつみりょくち。満開の桜が、数えられないほどならんでいる。

平日だからか、お客さんは、ほとんど僕らだけだった。

スイクンの首輪をはずしてやる。

ブルブルッと身ぶるいすると、後ろ足で首のあたりをガッガッと掻いて、それからいきおいよく走りだした。

桜並木を、うれしそうに駆けてゆく。

風が吹いて、ひらひらと舞う花びらの向こうを、スイクンの姿がだんだん小さくなっていく。

あのまま、どっか行っちゃえばいいのに。

帰ってこなきゃいいのに。そう思いかけて、僕は頭をふりふりする。いやだなあと思う。最近、自分がどんどん悪い子になっていってる気がして、自分で自分がいやになる。

「バシャーモ」

ちゃんなべさんが僕を呼ぶ。

僕はふりむく。

「なんですか?」

「これを」

なにか見なれないものを、ちゃんなべさんが僕に手渡す。

「?」

共通入浴券。

「銭湯、好きだったでしょ」

ちゃんなべさんが言う。

「これがあれば、都内の銭湯なら好きなときに、いつでもふらっと入れるよ」

「あっ、あっ」

びっくりして、うまく声が出ない。

「ありがとうございます。でも」

「いつも、お世話になってるからね」

ちゃんなべさんがにっこりと笑う。

「このごろはとくに。」

ちゃんなべさんが、こういうことをするのは珍しいので、僕はなんだかジーンとしてしまって、でもそれを気づかれるのは恥ずかしいので、目を合わせないように気をつけながら入浴券をポケットにしまった。

「だいじに使いますね」

「ノープロブレム」

ちゃんなべさんはまぶしそうに目を細めながら遠くをみている。

「でも、僕も楽しいですよ」

そう言ってみた。

「家のなかに、ポケモンや人がたくさんいるほうが好きだし。静かなよりも、にぎやかなほうがさびしくないし。僕は」

「そうだね。にぎやかなのはいいね」

散歩とかエサやり、たまには手伝ってくださいね、と言おうかと思ったが、やめておいた。

いや、言おう。やっぱり後で言おう。

「ウンザリダ!」

声が聞こえた。

「ウンザリダ!」

聞きおぼえのない声だ。まわりを見回しても、自分たちしかいないようなので変だなと思った。スイクンがいるあたりから聞こえるみたいだった。

「あ」

僕はつぶやいた。

「しゃべった」

「本当だ」

思ったより、低い声だった。スイクンってしゃべるんだ。このまえ、僕が言ったことをまねしてるんだろうか。やっぱりバカにされてる気がするなあ。

四月の光をあびてきらきらと舞う桜のふぶきのなかを、うんざりだ、うんざりだと吠えながらスイクンが花びらを追っかけて跳ねまわる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?