#2 演劇を見て感動した話

30歳までにやりたい30ことのひとつ、「21. 感動する」

感動したい!って思って感動するのは難しいけれど、振り返って「ああ、よかったな。」「心動いたな」って思うこと、日常の小さなことに、ちょっとした出会いに感動するって、意識的にできることなのかな。

昨晩、友達に誘われて演劇を見に行ってきた。

正直、まったく期待をしていなかった。

早口のドイツ語の上、歴史に弱い私は完全には理解できなかったけれど、終わる頃にはホロリと涙がでていた。

言語と文化と時代と歴史の壁を越えて、わたしの凝り固まった、内なる何かを動かしてくる演技って、

すんごいなって。

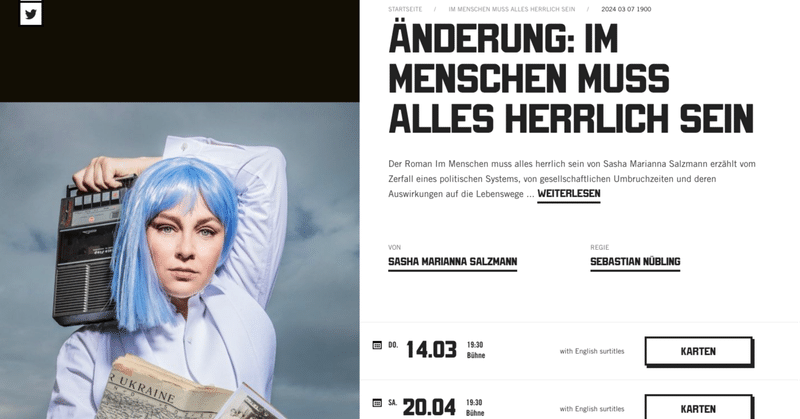

Änderung: Im Menschen muss alles herrlich sein

『人間においてはすべてが素晴らしくなければならない』

作家:Sasha Marianna Salzmann(プロフィール)

演出:Sebastian Nübling

場所:Maxim Gorki Theater

同名の小説が原作。1990年代にウクライナを離れ、イェーナ(ドイツ)に流れ着いた二人の友人、レナとタチアナ、そして彼女たちの娘、エディタとニーナの人生に焦点を当てた作品。社会の激動の時代とその影響、ソビエト連邦の崩壊、アイデンティティ形成、移民であること、ジェンダー・セクシュアリティ、世代を越えた歴史とトラウマの相続?、母娘の親子関係がテーマ。

イェーナってどこ?

舞台はとてもシンプルだったけど、前のめりになって見入ってしまった。感想を書くのは苦手なので、気になる人はぜひ見に行くか、本を読んでください。

久々に劇を見て、いろいろ思い出してしまった。

*ここからは、深夜テンションが朝まで続いてしまった結果の文章なので、don't judge meでお願いします。

東京に住んでいた小学生のわたしは、クラス劇に出たり、演劇は好きだったんだと思う。クラスでお笑いグループなどを立ち上げて、下校前にクラスの前で発表していた。楽しかったなあ。

そんなとき、イギリスに家族で転勤になった。英語が話せなかったせいか、極限の人見知りを発揮したせいか、いっきに無口でシャイな性格へ180度転換(笑)

イギリスで面白かったのは、学校の授業に「Drama(演劇)」が存在したということ。これが結構きつかった。英語話せないのに、「はい、即興で演じて!」とか言われても。毎週の授業が地獄のように感じた。

というのは、ただの言い訳。

イギリスの学校は、演劇ってのを結構まじめにやる。半年くらいかけて、オーディションから舞台設営、リハーサルと発表まで、結構ガチ。

今でも覚えてる。香港出身のクラスメイトが、中学校の劇でディケンズのOliver Twist (オリバー・ツイスト)に脇役として出演したことを。

思いっきり広東語訛りの英語で、でも堂々と演じてるのを。

彼女のアクセントをくすくす笑う友達もいたけれど、15年後の今でも彼女の放った1行のセリフを強烈に覚えてる。なんか、すごく感動してた自分に。白人ばかりの学校で、イギリスを舞台にした作品で、ひとりアジア人として堂々と演じてる。自分の英語のアクセントなんか気にしないで、まわりがからかおうと、堂々と。

まじで、かっこいいよな。

感動した。

何を書いてるかだんだんよくわからなくなってきたが、

そんな彼女を思い出してしまって。

今日の演技を見て、いろいろ感じて、全く時代も歴史も状況も違うけど、なんか感情移入してしまって。周りの目なんて気にせずに。

芸術に恥ずかしいくらい無関心だと思ってたわたし。演技に、フィクションに、揺さぶられて、こんなに身体の芯がほぐれるとは、予想外でした。

いつも通り、まとまらず。でもいいの。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?