長い筒の向こうに思いをはせる【デジタルの反対側】

子どもの頃、ブラウン管のテレビは長い長い筒のようになっていて、遠くのテレビ局の人が話しているのを、直接覗いているのだと勘違いしていた。

そうでないと気づいたとき、どうなってるの?すごい!と感動したものだ。

今の子どもたちはどうだろう。

3歳の息子は、赤ちゃんの頃から私たちのスマホをスワイプしたりタップしたりしていた。

7歳の娘は、学校からタブレット端末を配布され、オンライン授業などで駆使し、操作もお手の物だ。

もはやデジタルネイティブという感じがする。

とはいえ、かわいらしい勘違いも。

私がライブ配信型のセミナーを聴講していると、息子が寄ってきた。

画面の向こうの講師に「こんにちは~!こんにちは~!」と一生懸命話しかける。

いつものウェブ会議と同じような感覚でいたのだろう。

普段だったら画面の向こうの人が目を細めて「こんにちは~!」と返してくれるのに、今日のお兄さんはずっとひとりでお話している…ときっと不思議に感じたことだろう。

◇

7歳の娘も、もしかしたら3歳の息子も、デジタルネイティブであると同時に、画面の反対側には何が存在しているのか、よくわかっているのかもしれない。

それは、私と同じ、子どもたちと同じ、「生身の人間」なんだ。

◇

この1年余りで、画面越しに人と出会う機会はぐんと増えた。

つい先日も、そんなお話を書いたっけ。

この方のお住まいは遠く離れていて、こんなご時世でなければ、つながっていただけることなんてなかったかもしれないし、あったとしても、もっとずっと先になっていたかもしれない。

地元に根を張りながら活動をしているNPO法人に参画したのは、コロナ禍だった。

ここでも、「初めまして」はZoomの中で…という方がほとんどだった。

けれど去る3月、ようやくリアルの場でお会いすることも出来た。

画面越しのつながりとリアルなつながりって、別のもののように感じていたけれど、そうではなかったと実感したのが、この日の大きな感慨のひとつでもあった。

◇

そうして考えると、子ども時代の私の勘違いも、あながち間違いじゃないのかもしれない。

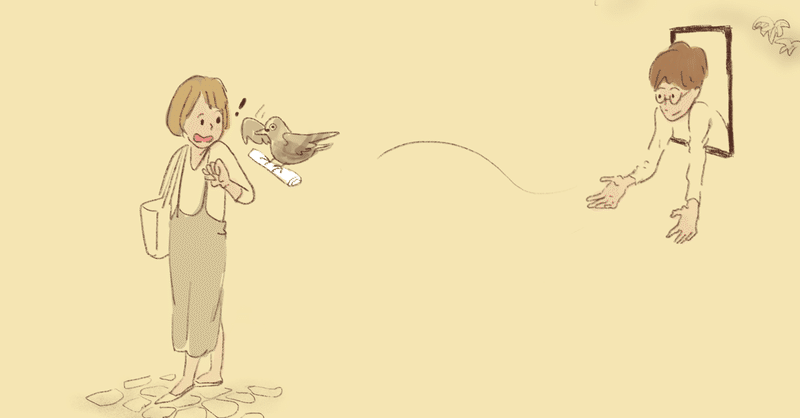

デジタルって、長い長い筒のようなもので、向こう側の体温も感情もある、「生身の人間」につながっている。

その人とは、今後も画面の上でだけ関係していくかもしれないし、いつかリアルに肩を並べるかもしれない。

そのつながりの両者に優劣はない。

デジタルの筒を通すか、通さないか。それだけのこと。

◇

◇

◇

「書くンジャーズ」の今週のテーマは、【デジタルの反対側】。

デジタルという筒の反対側にいる「生身の人間」に思いをはせてみたのは、火曜担当のみねでした。

メンバーの皆さんの解釈する【デジタルの反対側】、聞いてみたいなあ。

日刊「書くンジャーズ」マガジンから、ぜひチェックしてみてくださいね^^

いただいたサポートは、夫のしあわせのためにありがたく使わせていただきます!