アンリ・ルソーとアンデパンダン展と

先日、プティ・パレ美術館展を取材し、「新印象派」について書いた。

その時に、「アンデパンダン展」の存在についてもちょこっと調べることになった。

1870年代に印象派展が始まったのは、サロンの審査制度に反発した若い画家たちが、「自分たちの作品を自由に発表できる場」を求めたのがきっかけだった。

しかし、「仲間内でのグループ展」という色合いが強く、悪く言えば、やや「閉鎖的」。新しいメンバーを連れてくることなどでメンバーがもめることも少なくなかった。

(最終回となった、第八回でも、スーラとシニャックの参加をめぐって、メンバーが対立し、ルノワールやモネらが作品の出品を見合わせる事態になった)

対して、同じくサロンに反発したスーラやシニャックらが、1880年代に設立、開催した「アンデパンダン展」はより「開かれていた」。

参加費さえ払えば、誰でも自由に作品を出品できたのだから。

このアンデパンダン展を主な発表の場とした一人が、アンリ・ルソー(1844~1910)だ。

通称は「税官吏ルソー」。

パリ市の税関の役人として働く傍ら、趣味で絵を描いていた「日曜画家」だった。

美術学校に通ったことは無く、絵はほとんど独学だった。

50代で絵に専念するため、退職。

官展のサロンに作品を送るも、落選。

以後、彼の主な発表の舞台となったのが、アンデパンダン展だった。

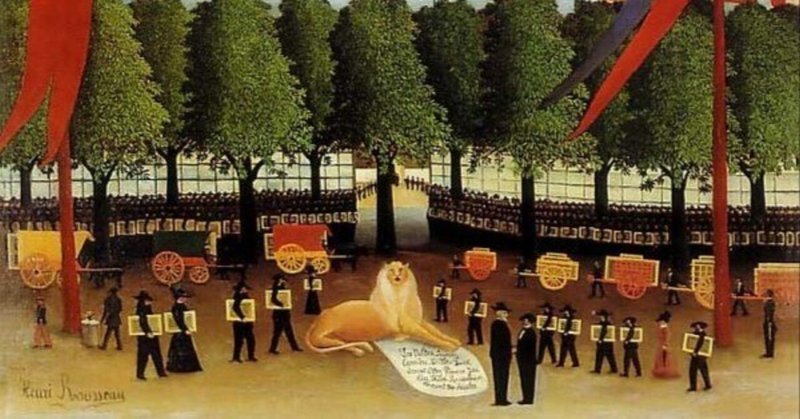

<第22回アンデパンダン展に参加するよう芸術家達を導く自由の女神>は、タイトル通り、アンデパンダン展そのものを題材にしている。

ピンク色の衣をまとった女神がラッパを手に空を舞い、地上では作品を手にした男女が会場に向かっている。奥には、大型作品を運ぶ荷車が連なっているのも見える。

まるで絵本のように、単純にデフォルメされた人物たち。

対して、植わった木々の葉は一枚一枚丁寧に描かれているのが面白い。

先日、新印象派に興味をもったことをきっかけに、スーラについて調べ、そしてアンデパンダン展についても知ることとなった。

そして、それをきっかけに、思わぬ相手―――アンリ・ルソーに本格的に興味を持つことになった。

彼の絵には、遠近法も何もあったものじゃない。上の<眠れるジプシー女>のライオンは、まるでびっくりしているかのような丸い目が印象的。

下の<蛇使いの女>の右の葉っぱの生え方もどことなく不自然だ。

が、見ているうちに、それらが味わい深く見えてくる。

ルソーの絵は、当時の人々にとっても「何だこりゃ」な代物だったらしい。(少数ながら、理解者はいるにはいた)

が、それでも彼はアンデパンダン展に生涯出品をつづけた。

「発表の場」―――つまり、目標があるのは、大いに励みになる。

たとえ、「下手くそ」と笑われても、別に良いではないか。

何よりも、自分が好きで描いているのだから。

ルソーもきっとそうだったのではないだろうか。

そう考えていると、スーラの功績が偉大だなあ、とも思う。

「点描主義(色彩光線主義)」を編み出しただけではない。

アンデパンダン展を開いた、という点でも。

このアンデパンダン展を目指して作品を制作、発表していた人はルソーだけではなかっただろう。

そして、私にとっては、「新印象派」について調べる中で、アンデパンダン展、そしてアンリ・ルソーへと興味を広げていくきっかけにもつながった。

ルソーについては、近いうちに作品ごとに覚書を書けるようにしたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?