速水御舟と三島由紀夫

三島由紀夫の「金閣寺」、水上勉の「金閣炎上」のモデルとなった人物。舞鶴生まれ________林 養賢である。

林養賢は、大浦半島突端の成生の西徳寺に昭和4年3月19日生まれる。村はわずか22戸の集落だったらしい。父が村上慈海に頼み鹿苑寺に入山、弟子入りとなる。昭和19年4月。養賢15才の時分。当時の金閣寺は三層部分だけが金箔を貼られた中途半端な有様でもあり、それをみた養賢は随分がっかりしたとも伝わっている。のちの昭和25年7月養賢21歳の犯行であった。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E9%96%A3%E5%AF%BA%E6%94%BE%E7%81%AB%E4%BA%8B%E4%BB%B6

さて、これ以上のお話しとなると一行書くごとに自らの浅学を標榜するにも通じることから、ここまでとしておくのだが、昭和三十一年、三島の「金閣寺」は余りにも有名となり、同じ題材を扱うことに水上勉は随分躊躇したようだとも伝わっている

三島が金閣寺を書いたのが、林養賢による放火事件から六年後である。水上勉の手による金閣炎上は1979年、昭和54年初版であるからしておよそ23年の隔たりがある。

さて、行きがけの駄賃。両作とも読んでおけばいろいろオモシロいことになりそうである。まして昔と今では読む目的が違う。落とし込み方も変わってくるだろう。

さて、先日、渋谷区は広尾の山種美術館に足を運んだ。幾つかの所要も重なっていたことから重い腰を浮かせた恰好である。

山種訪問の目的は、速水御舟 作『炎舞(大正14年)』一択である。あとはどうでも良い。数カ月ほど前から書いている我が小説の触媒として炎舞を登場させることを決めてから、可能な限りお勉強はさせて頂いたものの、御舟の魂に触れるためにはこの目で観なくば進めなかろうと云うところ迄切羽詰まっていた。

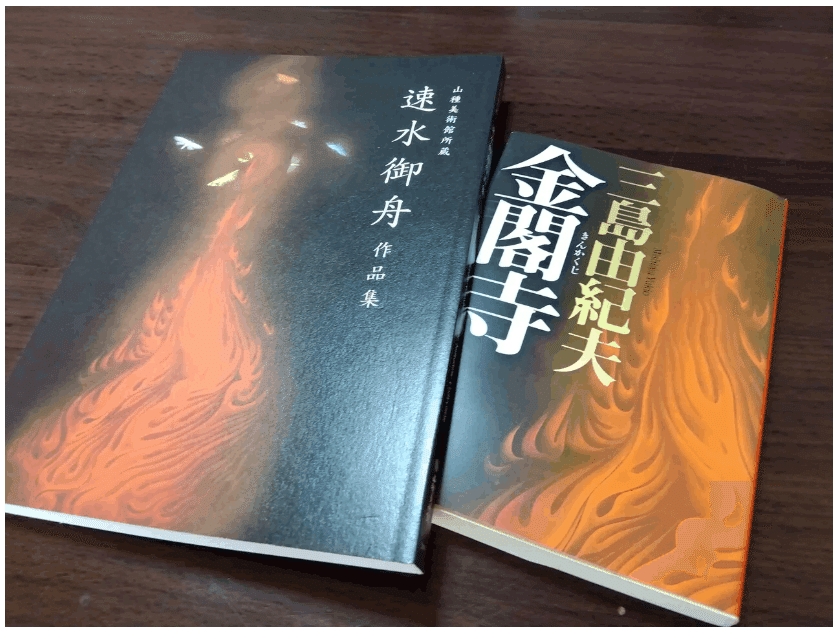

例によって、館内売店から攻める。図録やら展示目録やら作品集やらをひと通り漁る。とそこに「三島由紀夫 金閣寺」の文字を観止めた。

『なんで三島の金閣寺がこんなところに_______エ゛ッ゛!! 待って待って!! なになになに !! なにかの冗談 ? だっけ ? そうだっけ ?』

三島由紀夫作 金閣寺の装丁画は、なんと速水御舟作「炎舞」だったのである。三島の手による金閣寺の話しは、ここの原稿やコメントのやり取りでも何度か出ている。

が、これまで「三島と御舟」が繋がったことは無かった。

聞いてみようか__________どれほどの人たちが速水御舟の炎舞が三島由紀夫・金閣寺の装丁を飾っていることをご存知であっただろう。

アブナイ。あやうく「知らないんだね」と思われたまま書く処だった。

だからダメなのよ勉強しなくちゃ。

てかね、呼ばれるのよ。

やってることがズレてない、間違っていなければ、私の場合は必ず呼ばれる。引き付けられる。凡てが繋がるのである。

今回、山種に行っていなければ、金閣寺と三島と、御舟と炎舞の接点はわからないままだったからね。これはわたしにとっては恐ろしいことなのである。

チョットオモシロそうである

画はどうだったかって ?

それはわたしが分かっていれば良いのであるヨ。

世一

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?