「対話型鑑賞」を知って、作品の楽しみ方が広がった話

先日、絵本の対話型鑑賞ワークショップに参加しました。

こちらのイベントで得た考え方が、今まで「デザイン寄りの展示ならわかるんだけど、アート系の展示の楽しみ方まだよくわからないな…」と思っていた私の鑑賞姿勢を変えてくれたので、レポを兼ねつつ考えたことをメモしておきたいと思います。

MIMIGURIのメンバーと「絵本で対話型鑑賞」を企画中。

— 臼井 隆志|MIMIGURI アートエデュケーター (@TakashiUSUI) April 23, 2024

同じモノをみながら問いかけ合い語り合いう対話型鑑賞の術は、デザイナーやPdMの方々にもっと使ってもらえるんじゃないか?という仮説から、みんな馴染みある絵本でやってみよう、というイベント。

日程は仮ですが、ご興味ある方📩ください! pic.twitter.com/fBw7eMD9s6

対話型鑑賞という手法は初めてでしたが、普段から友人たちと美術館に行ったり、YoutubeやMVを鑑賞したり、本を一緒に読むの好きだし、楽しそう〜と思い連絡して、参加させていただくことになりました。

対話型鑑賞ってなんだ

まずファシリテーターの臼井さんから↓の内容の要点を解説していただきました。

対話型鑑賞とは、複数人での対話を通して主に美術作品を鑑賞する手法だ。ファシリテーターの進行のもと、参加者が作品と向き合いながら「みる・考える・話す・聴く」を繰り返すことで鑑賞を深めていく。

雑に言えば「同じモノを見ながら、みんなの感想を重ね合わせていく」ということだ。

ということで、特に目の前の作品についてさまざまな視点から話し、他人の視点も入れながら感想を深めていく、という手法だそうです。

個人的に面白いと思ったのは、「どの場所をみてそう思ったのか話す」「元々持っていた情報量によってパワーバランスが偏らないようにする」というところで、目の前や今に集中することで深い鑑賞ができる視点は今までなかった視点でした。

同時に、「私がデザインの展示ならわかる」と考えていたのは、「デザインの予備知識がある」ことが理由の一つで、なんなら「自分は知識に頼って鑑賞をしていた」かもしれないと思いました。目から鱗でした。

実践

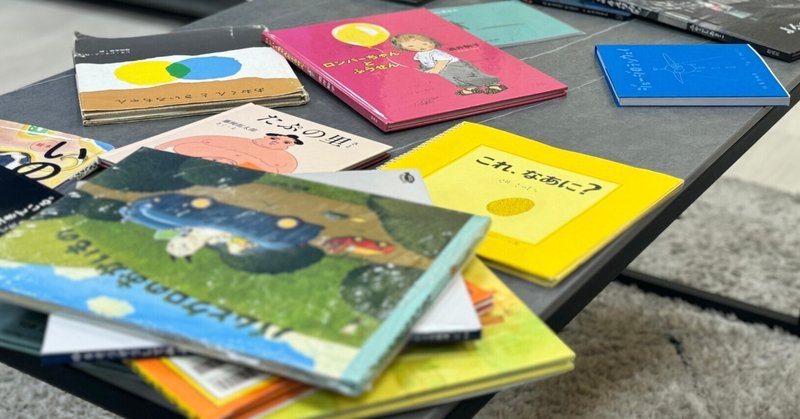

一人一冊持ち寄るとのことでしたが、私は決めきれずこちらの三冊の本を持ってきました。

グループのみんなが持ってきたものをプレゼンしあって投票し、今回は「バムとケロのおかいもの」「中をそうぞうしてみよ」を対話型鑑賞しました。いっぱい持ってきてよかったです。

そこから感想を重ねていきました。内容はストーリー、教育的な意図、絵柄、細かい要素、構図、文字詰、装丁などにも及び、元々自分の持っていた絵本と思えないくらい新しく深い感想を得ることができました。

特にバムとケロのおかいものは子供時代に何十回と読んだお気に入りの本だったので、「ものが細かくたくさん描かれている分、視線を集めたくないところは書き込みを減らして色面にするなど、情報整理がされている」など、考えたこともない感想が得られて感動がありました。

感想

1 知識は時に鑑賞の邪魔になることもある。

ワークショップを通じて、知識にとらわれることが鑑賞の妨げになることを実感しました。私は割と本を読み、何かを見るときに他のものや現象と繋げて考察することがよくあります。

しかし今回は考察ではなく、目の前の表現や自分の感想に集中することで、作品をより深く楽しむことができました。情報は多ければ良いわけではなく、目の前の作品への集中でしか得られない深さがあることを知りました。

2 他者の視点を取り入れる面白さ

他の参加者の視点を通じて、自分にはなかった観点から作品を楽しむことができました。まず持ち寄られた絵本も自分が手に取らないようなものが多くあり刺激的でしたし、みんなの感想も新しい視点を提供してくれました。

また、なまじ少し芸術やデザインの知識をかじったこともあり、何か鑑賞に型のようなものを作ってしまっていたなと感じます。凝り固まった部分も自覚することができ、ありがたい機会でした。

3 絵本の奥深さ

最後に、シンプルに絵本というものの奥深さにも驚かされました。絵本は絵、ストーリー、装丁、教育的側面など、多くの観点を持っていることを再確認しました。

また、グラフィック的に美しいものや、装丁が凝っている絵本など、手元に置いておきたいと思う新しい絵本にもたくさん出会えました。

1956年に作られたと思えないくらいの技術とストーリーの噛み合い、グラフィック的な美しさに惹かれて、ネットで即購入した本です。

まとめ

この対話型鑑賞の手法をもっとやってみたいと思いました。新しい視点や多様な観点からの鑑賞をもう少し定着させて毎回新鮮にものを見られるようになりたいです。

いただいたサポートは、面白いデザイン記事企画のために使います!